中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 〔美〕查尔斯·蒂利《社会运动,1768—2004》(2004)

第五章 迈进21世纪的社会运动

2001年1月16日,星期二。将近午夜,菲律宾首都马尼拉及其周边地区的移动电话之间频频传递着一条短信“Go 2EDSA, Wear blck”[1]。一个小时之内,数万人聚集到了被马尼拉人称作“Edsa”的乙沙大街,这里矗立着人民力量的圣殿——和平圣母教堂[2],教堂坐落在1986年修女们面对费迪南德·马科斯总统的坦克祈祷的地方,而此事最终促使马科斯垮台。在此后的四天里,有超过一百万人聚集在马尼拉市区,其中许多人身穿黑衣,他们一致要求约瑟夫·埃斯特拉达总统下台。

1月16日,参议院组成的弹劾法庭以11:10票决定对一项至关重要的证据不予追究,致使弹劾埃斯特拉达的司法程序陷入僵局,参议院议长辞职。16日晚,示威者纷纷聚集到乙沙大街,通过移动电话传递行动的信息。检察官奥斯卡·莫雷诺(Oscar Moreno)对此发表评论称:“法庭现在并不设在参议院,而是设在大街上,这是一个公共舆论的法庭,我相信菲律宾人将应时而动。”1月17日,此案的数名检察官效仿参议院议长,也宣布辞职。在接下来的两天,菲律宾境内无数团体参与到了要求总统辞职的运动中。

例如,前任总统菲德尔·拉莫斯刚从香港飞抵马尼拉,便率领大约三百名支持者从机场一路游行至乙沙大街,与正在那儿发表演讲的前总统科拉松·阿基诺和人民力量运动的资助人卡迪纳尔·贾米·辛(Cardinal Jaime Sin)一同要求现任总统辞职。整个马尼拉地区有20万工人放下工作,参与了反对埃斯特拉达的集会(Philippine Star18 January 2001)。1月18日傍晚,一支长达10公里的手拉手人链从阿基诺纪念碑(1983年阿基诺被马科斯一派暗杀,此事间接促成了1986年的人民力量运动),一直绵延至乙沙大街的和平圣母教堂。

1月19日,星期五。面对四面楚歌的埃斯特拉达总统,反对派军人迈出了决定性的一步。这一天,15万名示威者聚集在人民力量纪念碑下,军队首领当着示威者的面宣布脱离总统阵营;而时任副总统的格洛丽亚·马卡帕加尔·阿罗约(菲律宾前总统阿罗约的女儿)则已经开始以“最高统帅”自居了。这一天,大批警界和军界高层放弃埃斯特拉达,并在总统府前组织了游行。

与此同时,大街小巷充斥着摇滚乐队、高中生的游行团体、高呼口号的抗议者,他们到处张贴要求驱逐总统的标语。就在街头示威持续不断之际,军方领导人指派的一名高级官员和前总统的助手毫不含糊地告知埃斯特拉达——此公彼时已喝得醉醺醺的[3]——军队已不再支持他。尽管埃斯特拉达从未正式辞去总统职务,但在1月19日,阿罗约就已执掌了政权,并迅速被该国的主要权威们承认为总统。1月20日,埃斯特拉达离开了总统府(Ananova 2001,Philippine Star 2001)。

菲律宾公民非暴力而又不容小觑的集会,再一次促使这个陷入困境的国家实现了政权的重大转移。一周之后,《亚洲时代》(Time Asia)对此事件作出回应:

上周马尼拉所发生的事件,呈现出民主健在的迹象:抗议的人群、鼓舞人心的演讲、人民的力量;犹如大约15年前的那场驱逐独裁者费迪南德·马科斯的辉煌革命,充满了戏剧性而又是不流血的。处处弥漫着一时的冲动,令人不免对人们的动机、或对其所宣称的已退位总统约瑟夫·埃斯特拉达的腐败,冷冷地感到一丝疑问。在这个舞台的幕后,究竟是什么促成了第二次人民力量运动呢?而且,菲律宾的实权人物(very powers)和人民——他们再一次让一个总统倒了台——是否是同一股力量呢?他们是否让下一任总统——包括刚刚宣誓就职的格洛丽亚·马卡帕加尔·阿罗约——难以有效地掌控菲律宾呢?(Time Asia2001)

换句话说,马尼拉街头巷尾的骚乱是否仅仅为某个军事集团——该集团决心摆脱这个惹上麻烦的傀儡总统而去操控他的继任者——的决定性政治举措提供了某种掩饰;而除此之外,其实一无所获呢?

这份杂志提出的疑虑与问题,远远超出了马尼拉这个1月里喧嚣的一周。最终,21世纪能否将社会运动引入梦幻已久的全世界人民力量的高潮?传媒技术——如在马尼拉非常迅速地传递着信息的手机短信等——是否为行动者和普通民众提供了某种手段,从而打破了战术平衡,使之不再有利于资本家、军事首脑和腐化的政客?或者,与之相反,大街上数千人这儿那儿地聚集在一起,仅仅是大众政治在全球化这艘无敌战舰的尾流后翻腾起的最后一朵浪花?

崇尚技术分析的霍华德·莱因戈尔德(Howard Rheingold)将菲律宾的冒险活动,视为他所谓之“机灵的乌合之众”(smart mobs)——即“互不了解而竭力一致”——的先声(Rheingold 2003: xii)。他强调菲律宾人对1995年引进的手机短信业务(SMS)有着巨大热情。截止2000年,菲律宾每1000人中有84人使用移动电话,尽管这个比例远远落后于冰岛(783人)、挪威(751人)等国,却超过了比菲律宾富裕的哥斯达黎加(52人)和巴西(70人)等国。

此外,菲律宾有相当可观的一部分人属于特殊传媒阶层。全世界范围内,惟有巴拉圭、加蓬、刚果和菲律宾的移动电话用户数量,比固定电话用户数量高出了两倍有余(UNDP 2002: 186-189)。移动电话和手机短信通过卫星传输,已被人们视为有线通讯方式的重要替代品——在贫穷、政治动荡、和/或地理条件不便于政府兴建电子通讯设备的国家尤其如此。至少从表面上看,移动通讯系统因不易受制于政府而具有某种民粹主义的吸引力。

不过,莱因戈尔德谈得过了一些。他认为,通过手机短信联系起来的“机灵的乌合之众”已全面接管了社会运动,并使社会运动摆脱了20世纪的常规路径。为此,他列举了以下数起例证:

● 1999年11月30日,一伙彼此独立的示威者借助于互联网的联系,举行了针对世界贸易组织会议的抗议活动;他们采用“蜂拥”战术、移动电话、网站、便携式电脑和掌上电脑,赢得了“西雅图战役”[4]的胜利。

● 2000年9月,出于对突然暴涨的汽油价格的义愤,英国数千居民在一场莽撞的政治抗议中利用移动电话、短信、便携式电脑发送的电子邮件、出租车上的民用无线电波段,对彼此分散的各个抗议群体进行协调,从而有选择地堵塞了各个加油站的油路。

● 2000年春,一伙流动的新闻记者和研究者以制作编年史的方式,在多伦多开展了一场激烈的政治示威活动,他们将所见所闻制成录像并在网上播放。

● 自1992年以来,由数千名自行车行动者组成的“临界物质”移动示威活动,以迂回穿梭于大街小巷的方式每月在旧金山举行一次示威。它通过松散的网络联系进行运作,通过移动电话和电子邮件组进行调整,若有需要,也可分解为彼此保持远程合作的、更小的小组。(Rheingold 2003: 158)

毫无疑问,在21世纪刚刚开始的这几年里,社会运动的行动者已将许多新的技术整合到了组织行为和诉求伸张的活动中。不过,若干严峻的问题也恰恰出在这里:新的技术是否正在使社会运动发生着转型?通过怎样的方式?如何产生了作用?在21世纪的社会运动中,新的组织策略和新的组织形式是如何交互作用的?更为一般性的问题是,当前社会运动的变化在何种程度上,以及是如何由人们宽泛地称为全球化的国际联系的变化所引起的?

本章旨在揭示,社会运动在21世纪的最初几年里着实发生了重大变化。与20世纪相比,国际化的行动者组织网络、国际化的非政府组织以及国际化最直接的目标——如跨国公司和国际金融机构,在近年来的社会运动中有着越来越突出的表现;而在世界上富裕程度较高、联系程度较好的地区,情况就更是如此。一般说来,即便是国内导向的运动——如菲律宾的反对埃斯特拉达运动——也比20世纪的同类运动,更多地受到国际关注和国际干预。

此外,本章还提出了四条略嫌苛严的警告:

1.避免技术决定论。需要认识到,绝大多数社会运动的新特点都来自于社会背景和政治背景的变迁,而不仅仅出于技术革新。

2.需要认识到,21世纪的传媒技术革新——如同19世纪和20世纪的技术革新所显现的——往往具有两面性:一方面,它降低了彼此已建立联系的行动者的合作成本;另一方面,它更加决定性地排斥了无力获得新的传媒工具的人群,并因此增加了沟通的不平等。

3.需要记住,21世纪的绝大多数社会运动行动都将一如既往地依赖于地方、区域和国家的组织形式,这些组织形式在20世纪后期已居于主导地位。

4.需要注意,全球化对社会运动在世界的分布状况进行着塑造;我们要避免作出这样的假定,即全球化与反全球化的相互对抗正在支配着当下的社会运动舞台。

倘若忽略了上述警示,就有可能对真实的社会变化置若罔闻,殊不知这些变化正在影响着世界范围内的群体性诉求伸张活动;与此同时,还有可能对地方、区域和国家层面的社会运动议题的持续性,缺乏必要的认识。

全球化

首先,需要正确地理解全球化。当一套独特的社会联系和实践从地区层面扩展到洲际(transcontinental)层面时,某种程度的全球化便已发生;而当一套既有的洲际层面的社会联系和实践开始破碎、分解或消失时,某种程度的去全球化亦已发生。惟有前一个过程的发展远远超过了后一个过程的发展时,我们才能清晰地将此过程定义为:作为整体的人类正在全球化。

在1500年以来的五百年里,主要发生了三次全球化浪潮。第一次发生在1500年前后,它源于欧洲迅速扩张的影响、奥斯曼帝国的兴起,以及同一时期中国和阿拉伯的商人向印度洋和太平洋的贸易扩展。奥斯曼帝国将其控制延伸到了南欧、北非和近东,而此时西欧人也正在非洲、太平洋和美洲建立其商业和领土帝国。与此同时,穆斯林航海商人继续同非洲、近东和印度洋上的港口进行着贸易。在亚洲,欧洲人和穆斯林的商业活动与明朝(1368-1664年)时期中国人向太平洋的积极贸易拓展相互作用、相互影响、相得益彰。

奥斯曼帝国的扩张终止于19世纪,而此时欧洲人也部分取代了穿梭在印度洋和太平洋上的穆斯林商人。欧洲人和中国人分享着1500年后的第一次全球化进程,直至进入20世纪。欧洲人在其遍及非洲、美洲和太平洋的帝国内,对那些宜人的区域进行着殖民;而中国也同样有数百万移民移居到了东南亚和太平洋。在此,世界日益增强的连通性(connectedness)有了如下迹象:到17世纪,中国的奢侈品已将南美洲大量的银矿消耗殆尽,而昂贵的中国日用品则开始流向西方。

我们可以将1500年后的第二次全球化浪潮,大致定位于1850年至1914年。这个判断主要考虑了1850年至第一次世界大战期间汹涌的远距离移民:300万印度人、900万日本人、1000万俄国人、2000万中国人和3300万欧洲人。在此期间,国际贸易量和资本流动量达到了前所未有的高度——环大西洋地区尤其如此。运输和通讯的发展——如铁路、轮船、电话和电报——降低了贸易与资本的流动成本,提高了流动的速度。劳工、货物和资本的大规模流动,使深深卷入这一浪潮的国家的贸易物品价格趋于一致,并降低了这些国家的工资差距,其主要受益国包括日本、西欧和更加富裕的北美和南美。就整个世界而言,第二次全球化浪潮加大了受益国与其他国家之间财富和福利的差距,除了像澳大利亚这样的欧洲移民定居地外,欧洲的殖民地普遍未能从全球化的浪潮中分享到财富。

在两次世界大战之间的数十年间,移民、贸易和资本的流动速度有所放缓;但是,随着第二次世界大战后欧洲和亚洲的复苏,1500年后的第三次全球化浪潮接踵而至。这一时期洲际移民不断增多,其规模仅次于1850-1914年。不过,与1850-1914年的移民潮相比,这一时期劳动力短缺的问题已不甚尖锐,劳动力的组成也更加有效,并因此使移民竞赛得到控制。其后果是,远距离移民分成了两股支流:一股是数量较小的专业和技术工人;另一股是数量庞大的服务业人员和普通工人。由于富国和穷国的财富差别和保障差异正在明显加大,致使穷国潜在的工人不顾一切流向富国,他们要么漫漫无期、要么足够长期地试图挣够返乡的钱。工业的整个成长过程,都是围绕着这个通过非法、半合法或合法而残酷的形式向富国移民的激励机制而展开的。

此时,商品和资本的加速流动甚至已超出了19世纪的水平:有一些流动发生在公司内部——如跨国公司在不同的国家拓展市场、设立总部、建立制造基地和原材料基地。发生在国家之间和公司之间的跨国贸易同样呈加速发展之势。产自东亚、西欧和北美的高科技和高端产品,几乎遍销世界的每一个角落。最富裕国家的资本家,越来越多地投资于劳动力价格低于本国的地区的制造业,常常将产自低工资国家的服装、电子产品和其他商品返销本国市场以利竞争。与此同时,政治制度、通讯系统、技术、科学、疾病、污染和犯罪行为也越来越多地在跨国层面竞相呈现。1500年后的第三次全球化浪潮,在21世纪初的这些年里正在全力向前推进。

1950年以来的全球化浪潮,与1850-1914年的全球化浪潮有着显著不同。除了帝国式的扩张及日本的重要性不断提升之外,19世纪的全球化主要集中于大西洋地区,最先受益的是欧洲主要国家,而后才渐多地囊括了亚洲国家和地区。作为生产基地、投资标的和日益扩大的市场,中国、日本、韩国、中国台湾、印度、巴基斯坦、孟加拉国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾以及其他亚洲国家和地区,极大地参与到全球化的发展之中。

另一个显著的不同在于,在1850-1914年的全球化浪潮中,经济发展严重地依赖于煤和铁。其结果是,资本和工人主要流向于为数不多的几个有烟囱的地区,在水路或铁路沿线形成了典型的、肮脏污秽的工业化城市链。而到了20世纪后期,石油、天然气、水力发电机和核反应堆极大地取代煤而成为世界较发达地区的主要能源。1945年后的全球化使电子、制药等高科技工业突显出来:这些工业门类主要依赖于重要的科技丛——如巴黎南部大学城(Paris-Sud)和加利福尼亚州的硅谷;也就是说,仅凭高价值的产品和相对低廉的运输成本,就可以根据劳动力和市场的实际需要轻而易举地对生产进行分割。服务业和信息产业也向着相同的方向挺进,例如印度南部低工资的数据处理员通过即时双向传送数据的光纤光缆和卫星,为坐落在纽约和伦敦的公司处理信息。

19世纪版的全球化强化了国家的作用。它强化了国家对其领土范围内的资源、行为和人民的控制,同时,也强化了国家对跨境流动项目的管制。例如,在1850年至第一次世界大战期间,国家开始规范国民的护照并将它与指定的国家挂钩(Torpey 2000)。在此过程中,在国家层面出现了政府、资本和劳工之间所达成的协议——不太容易却颇为有效。组织化的劳工、组织化的资本、组织化的政党以及组织化的官僚之间进行着激烈的斗争,但也能彼此达成交易。诸如此类的讨价还价最终将国家从自由贸易的国家,转变为保护密集劳动与密集资本相结合之产业国家。化学、钢铁和冶金业引领着这场转变。

20世纪和21世纪的全球化与之形成了戏剧性的对比:它侵蚀了大多数国家的国家中心权力,放任资本从一个国家迅速地流向另一个国家并以此牟利。1945年后的国家,在抑制传媒、科学知识、药品、武器、宝石或移民愈演愈烈的跨境流动方面,同样力不从心;即便是最具优势的美国,也无力阻止暗流涌动的走私、黑钱和非法移民。至于其他大多数国家。其控制力的丧失较美国尤甚。

与此同时,非政府组织和超政府(supergovernment)组织部分摆脱了特定国家的控制。新兴的强有力的无国家组织,囊括了跨国公司、世界金融机构、联合国、欧盟等政治协定体(political compacts)、北大西洋公约组织(NATO)等军事联盟、无国界医生组织等国际行动者组织。颇为讽刺的是,这些跨国组织中有相当一部分最初是美国发起、或至少在美国的支持下成立的;在其初期,它们常常屈从于美国的国家利益,而随着21世纪的到来,即便美国这个世界上最大的金融和军事大国,也无法再轻易地令这些组织惟命是从。

全球化与社会运动

全球化——作为社会运动中各种变化的逻辑背景——可以被分解为自上而下的贯通、自下而上的适应,以及两者在中间地带所达成的妥协。借助于这样的分解和辨析,我们可以更加清晰地了解全球化的运作过程。在自上而下方面,全球化使各个权力中心之间产生联系:金融网点间的商业联系、军事力量间的武力联系、宗教或族群间的文化联系,以及上述三种联系的相互组合。在自下而上方面,全球化有所不同,它包含的是远距离的移民流、跨境电话和越洋电话、移民向其家乡寄送的汇款和礼物,以及社会运动组织者带动下的知识共享。这个方面的全球化——正如批评者们常常抱怨的——也必定包含了标准化的消费与服务在全世界范围内的扩展,以及某种令人惊异的适应性,即将上述消费与服务整合到地方性的文化中,而不是简单地将文化变得均质和单一(Zelizer 1999)。

在达成妥协的中间地带,人们对自上而下贯通过程中的机遇与威胁作出回应,并运用自下而上的各种网络在各个权力中心之间建立新的联系。这个中间地带不仅只有相互协同的对抗,如针对2003年2月15日美国入侵伊拉克而发动的世界范围的反战动员,而且还包含了全球范围的非法贸易,如非法开采矿石、制造毒品、砍伐木材和色情服务。它在很大程度上依赖于全球化的其他两个方面——自上而下的和自下而上的——所产生的联系。例如,走私活动常常借助于联系密切的移民网络发散货物,而更为有利可图的非法贸易形式是利用国际金融循环洗黑钱。当然,散居各地的社会运动行动者也往往在国际组织筹办的会议上制定其国际性的协定。

由于霍华德·莱因戈尔德以及其他许多技术狂热分子宣称,新的传媒技术正在全面改写社会运动的组织和策略,因此,我们有必要认识到:社会运动的行动者从一开始就在对大众传媒进行着回应。我们已经注意到19世纪和20世纪平面媒体的大量衍生,是如何使电子时代来临之前的社会运动作出了新的回应。收音机和电视机在20世纪扮演了重要的角色。表5. 1列出了近期科技发明的一些关键数据。

表5. 1 新的传媒技术

| 年份 | 技术 |

| 1833 | 电报机 |

| 1876 | 电话机 |

| 1895 | 马克尼式无线电报 |

| 20世纪20年代 | 电视机投入试验 |

| 1966 | 出现卫星通讯 |

| 年份 | 技术 |

| 1977 | 首部移动电子通讯系统(沙特阿拉伯) |

| 1978 | 首个电脑调制解调器 |

| 1989 | 万维网(World Wide Web)计划诞生 |

| 1995 | 公共互联网在美国建成 |

| 1996 | 无线应用协议 |

| 资料来源:改编自UNDP 2001: 33。 |

我们应当极其审慎地对待传媒技术决定论——无论是其普遍形式还是特殊形式:就前者而言,它假定每一项技术革新本身都在导致着社会生活和政治行为的转型;就后者而言,它想像互联网或移动电话发挥了如此巨大的沟通作用,以至于人们摆脱了既往的社会联系和社会实践。在近期有关互联网使用状况的一份细致而全面的调查中,卡罗琳·海桑思韦特(Caroline Haythornthwaite)和巴里·韦尔曼(Barry Wellman)对互联网产生的普遍社会影响进行了概括:

即便在互联网出现以前,就已经存在着从全面缠绕(all-encompassing)的控制型社会向个体碎片化的个人型社会的转移。我们与大多数朋友和亲戚相互维系的社会亲密关系,并不具有身体上的亲密性。这些关系不仅延伸于大城市,也扩散到国家或海洋的另一边;维持着这种关系的,是信件、电话、汽车、飞机,以及眼下的电子邮件和互联网。大多数人不是固定地居住在一个社区,相反,他们根据特殊的爱好在多种多样的社区间游居,以便尽可能少地承担对他人的义务。他们的生活是“全球化的地方性”(glocaliazed)——是远程关系(long-distance ties)与一如既往地被家庭、邻居和工作单位所裹挟的组合。(Haythornthwaite & Wellman 2002: 32)

尽管这份观察对富裕的西方国家更为贴切,而并非普适于作为整体的世界;但是,它无疑阐明了一个道理:将传媒技术的革新与现有的社会联系和实践相结合,不仅拓展了人们正在从事着的各项事业,而且还特别强化了人们之间丰富多彩但难以维系的联系。此外,上述观察还突出强调了以下两个要点,也是我们在分析收音机等新的通讯传媒在20世纪社会运动中的运用时所提出的:第一,每一种新的传媒形式都将便利于一组特定的社会关系,而排斥了其他的——没有能力运用这些通讯传媒的——社会关系。第二,通讯传媒在运用程度上戏剧性地区分为对称和不对称——报纸、收音机和电视机表现出大众的不对称参与,而电子通讯则一定程度上恢复了平衡。

以同样的视角审视经济关系,维维安娜·泽利泽(Viviana Zelizer)敏锐地意识到存在着被她称作“商业圈子”(commercial circuits)的社会关系。这些圈子中的每一个都包含了四种成分:(1)明确界定的边界以及对跨越边界的交互行为的控制;(2)一组与众不同的经济交互行为;(3)旨在实现这些交互行为的独特媒介(评估系统和价值标志);(4)参与者之间的意义纽带(Zelizer 2004)。诸如此类的商业圈子包括信用网络、不同组织之间专业人员的互助联系,以及特别的货币流通系统。这些圈子在其范围之内创造了一个强化信用、信任和互惠的制度结构,但与此同时,也在对外人的关系上构成了排斥和不平等。圈子缩短了社区、家庭和组织的内部距离,以合作、沟通和彼此依赖的形式将其成员联系在一起。

我们可以轻而易举地将此观点延伸为——或许可以称作——“政治圈子”(political circuits):它不是政治行动者之间简单的联系网络,而是边界、控制、政治交互行为、媒介和意义纽带的全面结合。社会运动立足于政治圈子、创造了政治圈子,并重塑了政治圈子。就此而言,圈子成员所运用的通讯传媒制造了差别,而其原因恰恰在于我们刚刚提到的:每一种传媒都以其自身的方式强化了某些关系,便利了以其他方式难以建立或维系的成本过高的关系,并将相当多的其他可能的关系排斥了出去。一旦进入某个政治圈子,其成员便在建立和控制内部和外部边界的过程中相互协作,使媒介、交互行为和有意义的社会纽带相互匹配。与通讯技术决定论不同,我们发现的是政治参与者热衷于组织的革新。

以往出现的所有技术革新及其运用,都最终被社会运动的组织者和行动者利用。总体来说,这些技术扩大了社会运动沟通覆盖的地理范围,同时降低了社会运动的沟通成本;将社会运动的参与者与使用相同技术的其他人更加紧密地联系起来,同时将那些无从使用这些技术的参与者隔离在外。就这一点而言,技术发挥着重大的筛选功能。

同样,城际火车、电气街车、喷气式飞机等运输技术上的突破,在当时也是既便利了远距离的社会运动联系,又实际阻碍了居住在主要交通线以外的具有相似意向的人们间的联系。不过,无论是通讯技术的革新还是运输技术的革新,都不对社会运动组织、策略和实践方面的变革构成决定性的影响。政治背景和组织背景的变迁,比技术革新更能直接和迅捷地影响社会运动的运作方式。

无论如何,对通讯方式的世界分布状况进行反思,有助于破除如下幻想:即电子信息将迅速协同全球范围的社会运动。表5. 2提供了部分国家——从相对贫穷的国家(如刚果)到非常富裕的国家(如挪威)——的相关数据。请注意,这些国家在固定电话、移动电话和互联网的各自拥有量上存在较大差异:固定电话的分布从每10人有7条线路(冰岛和美国)到每143人有1条线路(刚果)不等,移动电话的分布与之相仿,而互联网的分布差距就更大。正如2000/1990年的比率所显示的,固定电话的使用使各个国家的通讯联系出现了细微的均衡,但是,一旦加入移动电话和互联网的使用量——这些服务在更加富裕的国家得到了迅速拓展——则实际上扩大了世界范围的不平等。此外,就互联网本身而言,其自身的不平等比这些数字所反映的还要深刻:例如,美国人主导了全世界的网站,英语已成为万维网上的通用语言(DiMaggio,Hargittai,Neuman,& Robinson 2001: 312)。

表5. 2 部分国家的通讯联系,1990-2000年

| 国别 | 固定电话

(每千人,2000年) | 比率

(2000/1990年) | 移动电话

(每千人,2000年) | 比率

(2000/1990年) | 互联网主机

(每千人,2000年) | 比率

(2000/1990年) |

| 澳大利亚 | 525 | 1.2 | 447 | 40.6 | 85.7 | 5.0 |

| 加拿大 | 677 | 1.2 | 285 | 131.3 | 77.4 | 6.1 |

| 中国 | 112 | 18.7 | 66 | — | 0.1 | — |

| 刚果 | 7 | 1.0 | 24 | — | — | — |

| 捷克 | 378 | 2.4 | 424 | — | 15.4 | 7.3 |

| 加蓬 | 32 | 1.5 | 98 | — | — | — |

| 冰岛 | 701 | 1.4 | 783 | 20.1 | 143.0 | 4.6 |

| 印度 | 32 | 5.3 | 4 | — | — | — |

| 印度尼西亚 | 31 | 5.2 | 17 | — | 0.1 | — |

| 以色列 | 482 | 1.4 | 702 | 234.0 | 29.5 | 6.0 |

| 哈萨克斯坦 | 113 | 1.4 | 12 | — | 0.5 | — |

| 挪威 | 532 | 1.1 | 751 | 16.3 | 101.1 | 5.2 |

| 巴拉圭 | 50 | 1.9 | 149 | — | 0.2 | — |

| 菲律宾 | 40 | 4.0 | 84 | — | 0.3 | — |

| 沙特阿拉伯 | 137 | 1.8 | 64 | 64.0 | 0.2 | — |

| 英国 | 589 | 1.3 | 727 | 38.3 | 28.2 | 3.8 |

| 美国 | 700 | 1.3 | 398 | 19.0 | 295.2 | 12.8 |

| 世界平均值 | 163 | 1.6 | 121 | 60.5 | 17.8 | 10.5 |

注:“—”表示无数据或1990年的数据为0。 |

| 资料来源:UNDP 2002: 186-189。 |

我们可以得出两点结论:第一,就国际合作的社会运动对电子通讯的依赖程度而言,富国比穷国更能从容应对;第二,电子通讯联系同时在国家之间和国家的不同群体之间,对社会运动的行动者进行着有选择的联系。挪威的社会运动组织者用电子通讯联系到身在印度或哈萨克斯坦的人,而此人在当地属于极少数的通讯精英。在相当久远的未来,高科技通讯技术的普及可能最终推动全世界的社会运动实现机会平等,但是,就通讯传媒本身而言,全球化的这一重要内容正在让世界更加不平等。

毫无疑问,在那些高科技的世界里,国际社会运动的组织者已将电子通讯技术广泛地运用于社会运动的表演中。网站、在线请愿、电子讨论表、私人间的电子信件,以及借助于移动电话和便携收音机进行的地方性行动合作,既加快了沟通的速度,又扩大了任何一个个体联系所及的范围。当然,问题也恰恰出在这里:将电子技术引入社会运动实践,是否比将以往的通讯和运输技术——如电话、电视和长途汽车——引入社会运动实践,引发了更加迅速和更加广泛的社会运动转型?这种转型是否产生了新的行动者关系类型?与以往相比,运动、剧目和WUNC展示的特性是否发生了更加显著的改变?

在这样一个充斥着各种夸张论调的领域,兰斯·贝内特(Lance Bennett)是一个例外,他对上述议题进行了深思熟虑和相当稳健的回顾(Bennett 2003)。贝内特认为,电子传媒正在通过一些重要的途径改变国际行动主义。包括:

● 构建对行动者的沟通和合作至关重要的结构松散的组织网络(Diani 2003),而非早期社会运动所构建的相对密集的组织网络;

● 将地方性的议题引入更大范围的运动议程中,借此削弱地方行动者对运动的地方性认同;

● 降低意识形态对被卷入社会运动中的个体的影响;

● 削弱——作为社会运动行动主义基础的——有边界的、持久的、资源丰富的地方和国家组织的相对重要性;

● 增加社会运动中资源匮乏的组织的策略优势(strategic advantages);

● 推动创建长期和持久的运动(如反全球化或保护环境),并伴之以即时目标的及时调整;

● 将古老的面对面的社会运动表演与虚拟的表演相结合。

贝内特的结论是,这些变化反过来使社会运动愈来愈难以应对合作、控制、委托等方面的问题。

尽管贝内特没有说他所描绘的趋势已经成为了既有的事实,但是,他敏锐的鼻子确实嗅准了风向。就此而言,我们还是小心为妙,万一风暴真的来了呢?鉴于对通讯技术在社会关系以及以往社会运动中所处地位的反思,我们应当对简单的技术决定论保持怀疑。诸多变化与贝内特所察觉到的极其相似,但它们很少源于电子技术的应用,而更多地来自于社会运动行动者所处的政治和经济环境的变迁(DiMaggio,Hargittai,Neuman,& Robinson 2001,Sassen 2002,Tarrow 2003,Wellman 2000,2001a,2001b)。国际组织的大量扩散(既包括政府组织也包括非政府组织),跨国公司和金融网络的日益突显,大多数国家控制货物、人员、资本或非法贸易能力的衰退,以及彼此相似的社会运动诉求目标之间沟通的扩展,均促成了贝内特所说的变化。它们向社会运动的行动者提出了挑战,激励着作为社会运动之动员基础的新的政治圈子的形成。

这又将我们带回到了全球化。总体而言,全球化变迁的三个方面——自上而下、自下而上和中间地带——将对全世界的社会运动产生怎样的影响呢?我们逐个考察运动、剧目和WUNC展示的变化吧:

● 自上而下、自下而上和中间地带三方面的的变化,增加了有着共同利益的运动场景之间的相互联系,并且平均而言减少了这些运动场景的沟通成本;因此,我们可以预计,不同的运动场景同时开展相似或相同的大规模行动的频率将有所增加。

● 至于剧目,减少了对那些需要所有的参与者共同在场、借助长而单薄的沟通链进行联系、以便实现地方性的集束型(locally clustered)表演的纲领诉求表达、身份诉求表达和立场诉求表达的依赖;说得极端一点,上述趋势最终可能形成不需要身体共同在场的虚拟表演。

● 就WUNC展示而言,尽管2001年1月马尼拉人穿上了黑衣,但并不妨碍WUNC展示会有意思地出现分叉:一方面,是在世界任何角落都能一目了然的有关价值、团结、规模和奉献的表达方式;另一方面,是不断增加的地方性WUNC编码,彰显的是当地的参与群体与其所在环境之间的关联。印度尼西亚的示威者头上戴着当地人都能理解的头巾,而他们的电视剧里连篇累牍的又是英语,这就是我们所说的分叉。

我们所认为的运动和常备剧目的上述变化,在20世纪后期就已经有所呈现了。至于WUNC展示,由于缺乏更为详尽的事件编目,因而有关WUNC展示将出现分叉的推测尚不确定,有点儿似是而非。不过,假使上述推测是正确的,那么,各种事件的细致对比(犹如更加地方化的社会运动之间的对比)将呈现出这样的面貌:国际化导向的社会运动表演将使以下两种WUNC编码相互结合——一种是将参与者与地方性的场景和团体紧密联系在一起的编码,另一种是诸如和平标志、齐唱圣歌等通行于全世界的编码。

我们应当避免简单的技术决定论,我们也应当提防:将21世纪社会运动的每一项变化都归因于全球化。巧合不等于因果。尤其应当避免的是,我们不要被这样的壮观场景——行动者跨越海洋和大陆、使彼此的诉求伸张相互协同——所说服,以为地方、区域和国家层面的社会运动已经渐次消退了。国际联系所维系的人,依然是将行动主要施展于国家疆域之内的人,依然是将行动一板一眼地针对于本国政府的人。有一些观察者和参与者在描述国际联系时,将这些联系描绘得仿佛都是全球性的、是对疆域性和集权化的旧政治的超越。实际上,在21世纪初期的社会运动中,国家依然是最突出的角色、目标和场景。马尼拉的动员活动是围绕着总统任职而展开的运动,就是一个明证。在这个新世纪的社会运动政治中,美国——作为角色、目标和场景——的巨大在场,将更加有力地彰显出这一点。

回述菲律宾

回述2000年和2001年的菲律宾,既有助于澄清社会运动在21世纪公共政治中的地位,同时也为技术怀疑论——对新的通讯技术能否扫除既往之一切提出质疑——提供佐证。菲律宾经历了西班牙以及此后美国长期的殖民统治,从独立到2000年也已有了半个多世纪。不过,它仍旧与美国有着根深蒂固的联系:庞大的美国军队部署在此、超过90%的国民信奉基督教、与美国有着广泛的贸易交往、数目可观的移民流向美国、英语和菲律宾语(后者以塔加拉语为基础)同为公共生活的主要语言。

从1946年到2001年,菲律宾始终摇摆在民主选举和强人统治之间:前者是群岛内的地主和商业精英以相对民主的方式竞相角逐高级官职,后者是勉强保留着民主程序的强人统治(Anderson 1998: 192-226)。马科斯总统执政期间(1965-1986年),他的“裙带资本主义”在全国范围内将强人统治推到了极致。然而,到了1986年,一场被称作“人民力量”的声势浩大的民众动员活动,将马科斯一伙人驱逐到夏威夷,并将(同样属于精英阶层的)科拉松·阿基诺推上了总统职位。此后15年里实行的相当自由的竞选制度,让立法机关和总统的换届事宜多多少少地能够有序进行。1998年,电影明星约瑟夫·埃斯特拉达在结构松散的被称作“菲律宾群众党”(Party for the Filipino Masses)的支持下,借助于民粹主义的政治纲领赢得了总统选举。但是,像他的一些前任一样,埃斯特拉达很快开始染指公共财产。两年之后,“自由之家”对菲律宾进行了等级评定,该国的政治权利被评为1(高)至7(低)等中相对较高的2等,公民权利被评为3等,与阿根廷、贝宁和保加利亚属于同一等级,却低于政治权利和公民权利均达到2等的博茨瓦纳、智利和圭亚那。地区冲突、宗教冲突、种族冲突,再加上对总统履行其民主承诺的实际状况的怀疑,阻碍了菲律宾达到更高的等级(karatnycky 2000: 389-390, 596-597)。

实际上,直到这一时期,菲律宾人的公众性公共政治生活依然与社会运动毫无关联。在菲律宾的许多农村地区,民兵和地方豪强依然居于支配地位;在棉花老岛,自1971年以来伊斯兰游击队为争取地方独立一直战斗至今。尽管摩洛民族解放阵线[5](MNLF)在1996年与中央政府达成了和解,但是,从该组织中分离出的拥有1.2-1.5万名成员的摩洛伊斯兰解放阵线[6](MILF,1984年与MNLF决裂),依然同政府开展着游击战。至于菲律宾的其他地区,共产主义的新人民军(NPA,人数可能超过1.1万人)——与摩洛伊斯兰解放阵线有着松散的联盟关系——正在为建设一个马克思主义的国家而斗争(SIPRI 2001: 39-40)。

埃斯特拉达的前任菲德尔·拉莫斯总统,在1996年曾促成与摩洛民族解放阵线的和解,促成了与摩洛伊斯兰解放阵线的新人民军的部分和解。但是,当埃斯特拉达上任时,这些和解协议已形同具文。对于这位新总统尤其雪上加霜的是,身份不明的袭击者(盛传是阿布沙耶夫伊斯兰武装分离主义集团的成员)在菲律宾和马来西亚绑架了游客、外国记者和菲律宾公民,在收到巨额赎金后仅仅释放了一部分人质;与此同时,马尼拉发生了一系列致人伤亡的炸弹爆炸事件,尽管缺乏证据,却再次指向是阿布沙耶夫所为(Annual Register2000: 326-327)。所有未能得到解决的冲突,都动摇了公众对埃斯特拉达的支持。

2001年1月,埃斯特拉达因宪法危机离职——这场危机实则在两个月前就已开始。11月13日,菲律宾议会证实总统从非法活动中收取了巨额回扣,并投票决定弹劾总统。参议院作为弹劾法庭,由22人组成,必须达到三分之二的票数才能判埃斯特拉达有罪。但是,弹劾法庭却在1月16日以11:10票决定不予追究,由此引发了一场轩然大波。就在贪污指控浮出水面、弹劾程序刚刚启动之际,时任副总统的马卡帕加尔·阿罗约(一名受训于美国的经济学家,增在埃斯特拉达当选总统的选举中作为独立候选人赢得了大量选票)辞去了所兼任的社会保障部部长一职,并与前总统科拉松·阿基诺和红衣主教贾米·辛一同领导了一个反埃斯特拉达的联盟。如果说人民力量推翻了埃斯特拉达,也那是因为有有权有势的精英群体为其撑腰。

表5. 3对上述背景进行了概括,取材于马尼拉每日出版的《菲律宾星报》(Philippine Star)的新闻标题(日期一栏显示的几乎都是前一天发生的事件)。这些新闻标题表明,12月初菲律宾的政治企业家们就在准备一场广泛的运动,计划游行到参议院、乙沙大街和马拉坎南宫总统府。在菲律宾不太激进的组织中,菲律宾共产党[7](CPP)对反埃斯特拉达的运动表示支持。与此同时,埃斯特拉达也通过与游击队实现停火、对死刑犯实行减刑和赦免囚犯,试图挽回公众和教会的支持。但是,随着在许多省份和(12月份)马尼拉的公共交通系统中不断发生炸弹爆炸,他的威信受到了更多的冲击。1月上旬,埃斯特拉达转变战术,重新开展对摩洛伊斯兰解放战线的军事行动。

表5. 3 《菲律宾星报》头条精选(2000年12月-2001年1月)

| 12月1日 | 反埃斯特拉达的力量启动非暴力不合作计划 |

| 12月2日 | 政府宣布与新人民军和摩洛民族解放阵线实现假日停火 |

| 12月8日 | 反埃斯特拉达的抗议游行被禁止向参议院进发 |

| 12月8日 | 美国对埃斯特拉达受审期间的政变谣言深表关注 |

| 12月9日 | 哥打巴托(Cotabato)大教堂和乔乐比(Jollibee)快餐厅门口发生爆炸;4人受伤 |

| 12月11日 | 埃斯特拉达恳请教会向左转:死刑犯减刑与释放政治犯 |

| 12月18日 | 乙沙大街今日重整旗鼓 |

| 12月24日 | 民众之不合作被判无罪 |

| 12月27日 | 菲律宾共产党的警告与对反埃斯特拉达抗议的镇压 |

| 12月28日 | 米里娅姆(Miriam)对最高法院说:停止我家门口的集会 |

| 12月31日 | 地铁爆炸致11人死亡 |

| 1月7日 | 埃斯特拉达与摩洛民族解放阵线重开战事 |

| 1月9日 | 集会者打伤参议员的司机 |

| 1月10日 | 抗议者挑衅参议员拉里•本(Rally Ban) |

| 1月15日 | 警察用高压水枪驱散安第保罗市(Antipolo)的抗议活动 |

| 1月16日 | 马拉坎南宫准备平定无政府状态 |

| 1月16日 | 安第保罗市居民攻击自动卸货卡车 |

| 1月17日 | 网络战士发誓阻止米里娅姆任职国际法庭 |

| 1月18日 | 第二次乙沙运动指向埃斯特拉达:下台 |

| 1月19日 | 乙沙大街抗议者组成人链 |

| 1月19日 | 全国停工斗争今天开始 |

| 1月19日 | 埃斯特拉达的忠臣们手持棍棒追打学生 |

| 1月20日 | 埃斯特拉达政府倒台 |

| 1月20日 | 集会者在马卡提街(Makati)发生冲突 |

| 1月21日 | 曼地欧拉街(Mendiola)发生冲突,3人受伤6人被捕 |

| 1月21日 | 最高法院:人民福祉是最高法律 |

| 1月21日 | 美国承认阿罗约政府 |

尽管埃斯特拉达企图禁止针对政权的示威活动,但此类活动在马尼拉和菲律宾的其他地区连绵不断。例如,民主行动党(Akbayan Action Party)的示威者在参议员米里娅姆·德芬瑟·圣地亚哥(Miriam Defensor-Santiago)——弹劾法庭里的埃斯特拉达盟友——位于奎松城(Quezon City)的住宅门外举行游行。12月27日,米里娅姆向菲律宾最高法院提起诉讼,请求依法取缔针对她的游行,但未获成功。数星期后,一家网站的组织者——曾原创制作了呼吁埃斯特拉达辞职的电子请愿书并征集了15万人的签名——将他们的运动扩大为反对任命参议员米里娅姆任职于国际法庭[8]。

当然,并非这一时期所有的社会运动行动都与将埃斯特拉达赶下台直接相关。例如,1月14日的“安第保罗抗议”便与马尼拉的动员活动关系不大,却与马尼拉的垃圾大有联系。在马尼拉壅塞的街道上,日积月累滞留了大量垃圾。埃斯特拉达曾下令重新启用距马尼拉以东30公里、圣马特奥市(San Mateo)和安第保罗市交界处的垃圾场。于是,来自安第保罗市(该市有60万居民)的1000名抗议者,在市长的带领下堵塞了高速公路,并阻止来自马尼拉方向的垃圾车通过,直至警察动用高压水枪将其驱散。15日,几名身份不明的男子向途经安第保罗市的垃圾车开枪,并投掷石块将车窗砸碎。有评论说,地方官员之所以支持抗议活动,是因为他们担心公开地接受这些垃圾将导致在即将到来的地方选举中败北。

随着弹劾危机不断加剧,菲律宾社会运动的行动日益聚焦于两股势力——即围绕着弹劾问题而组成的亲埃斯特拉达派和反埃斯特拉达派——之间的交锋。直到1月19日,政府发言人还在总统府(马拉卡南宫)向反政府示威者发出威胁,而支持埃斯特拉达的民众(主要来自马尼拉最贫困的街区以及由仆人、司机和其他服务业从业人员组成的移民圈)也不断地与示威者发生冲突。可是,到了20日,首都的警察就开始在诸如马卡提街(该市金融区)和曼地欧拉街(毗邻马拉坎南宫和大桥——是驱逐马科斯时发生数起重大对峙事件的地方)等邻近马尼拉的地区,对支持埃斯特拉达的反示威者进行镇压和逮捕。风向已变。美国承认阿罗约政权,为这次政权转移划上句号。

埃斯特拉达的支持势力并未完全消失。4月25日,阿罗约政府兑现当初的承诺,逮捕了埃斯特拉达,并将他作为普通罪犯予以审判。于是,埃斯特拉达党(现在称为“群众力量党”)的组织者和与之联盟的宗教团体,一同率领各自的示威者踏上乙沙大街为他们的领袖造势。5月1日,像这样组成的一支支持埃斯特拉达的游行队伍向总统府(现在归了阿罗约)进发,沿途造成了超过20万比索价值的财产损坏。在曼地欧拉街,埃斯特拉达的支持者与政府发生冲突,造成2名支持者和2名警察死亡。埃斯特拉达一方就像其对手曾经做过的那样,持续不断地上演着他们的社会运动常备剧目(Rafael 2003: 422-425)。

菲律宾2000年和2001年的斗争事件,为21世纪的社会运动发展提供了哪些启示呢?第一,这些事件表明,尽管该国的部分地区依旧陷于游击战争,但至少在首都地区,已经出现了形式清晰可鉴的制度化社会运动。12月和1月举行的带有浓厚地方色彩的游行、静坐示威和新闻发布活动,显然属于国际社会运动的常备剧目,是推翻总统的持久运动的构成部分,是对纲领诉求、身份诉求、立场诉求,以及包含其中并予以反复展示的WUNC的表达。此外,安第保罗市的垃圾倾卸及其引发的对峙事件表明,社会运动的战术运用已远远超出了反对埃斯特拉达的运动本身。此外,菲律宾不甚健全但已经存在的民主制度,也为社会运动提供了有利的外部环境。正如我们在20世纪后期所看到的,在整个世界范围内,民主与社会运动如影随形的伴生关系将一直延续到21世纪初期。

第二,导致菲律宾陷于社会分层和地理分裂的因素,也导致了菲律宾的社会运动陷于同样的状况。近年来,菲律宾社会运动的参与者——除了埃斯特拉达在马尼拉的支持者及其组织者之外——绝大多数都是清一色地来自于中产阶级(Refael 2003)。而与阶级差别相比,地理差别更加明显地把菲律宾分割成不同的部分:像棉兰老这种随时整军备战地地区,公共政治与社会运动无关,却与军阀、宗教领袖、强盗、绑匪、庇护网、民兵和游击队息息相关。同样,菲律宾的邻国马拉西亚和印度尼西亚也被分割成了首都和其他地区两个部分:在首都地区,社会运动在政治生活中尚可立足;而在首都之外的大片区域,根本没有人会指望依靠社会运动——即将非暴力的社会运动表演和WUNC展示结合在持久的运动之中——获取政治利益。就此而言,不惟威权国家置身于社会运动的世界之外,部分民主国家中的威权势力也同样如此。

第三,在重大的国内冲突中,国际关系的作用显然不容忽视。最明显的一个例子,就是对反埃斯特拉达的运动,美国官方一直密切地加以监控,并几乎是刻不容缓地在外交上承认了阿罗约政权。国际媒体的热情报道(这种热情部分源于将反埃斯特拉达的运动与1986年驱逐马科斯的事件相提并论)也意味着,马尼拉的行动者不由自主地要同时亮相于地方舞台和世界舞台。那么,我们能否认为菲律宾2000-2001年的系列事件就是全球化的一个例证、或是全球化的一种后果呢?就此而言,与其说是不断增强的国际联系塑造或推动了反对埃斯特拉达的动员活动,倒不如说是菲律宾在21世纪开始之际已经被世界的权力圈和沟通圈所充分整合,致使菲律宾的统治者无从迷惑、隔离和镇压人民,而这些手段在与之相似的国家——如缅甸、白俄罗斯和利比里亚——依然被政府运用自如地对付反对派。

第四,移动电话和短信的广泛运用,就其本身而言,并没有使反对埃斯特拉达的运动成为受传媒驱动的(media-driven)社会运动的新形式。基于快捷而便宜的通讯工具,马尼拉的民众比以往更迅速、也更大规模地组织在了一起。但是,就12月和1月大众动员的整体风貌而言,至少现在看起来,它与移动电话出现之前菲律宾的社会运动并无二致,同时,与民主或半民主国家以往的社会运动也大同小异:同样是非暴力不合作的行动纲领,对当局权威构成挑战的出版物,以往的组织死灰复燃,在具有象征意义的申诉场所举行集会、示威、游行、组成人链,以及国家领导人的显赫到场。

基于《菲律宾星报》的相关报道,我们得出了以上四点启示。媒体的报道可以在很大程度上帮助我们确定:何种行为需要解释?哪些主要角色(个人和集体)公开在场?角色之间建立了怎样的公开联盟?但是,仅凭媒体报道本身,回答不了《亚洲时代》记者所提出的令人不安的问题:在何种程度上,大众动员独立地对事件的后果产生了影响?阿罗约、辛·阿基诺及其军事和财政上的幕后支持者所组成的阴谋集团,是否通过煽动街头政治掩盖了他们对权力的攫取?由于缺乏对运动参与者交互行为的深入研究,我们尚无法确切地回答上述问题。

在我看来,对手头资料最合理的解读应当是这样的:那些长期反对埃斯特拉达的组织和政治企业家,在将普通民众对埃斯特拉达的普遍不满动员成为一场持久的运动方面起到了举足轻重的作用;参议院对弹劾案的审理,又为上述运动提供了公开可见的斗争焦点;而声势浩大的游行和示威活动,既向国内和国际的观众印证了这场运动,同时也削弱了埃斯特拉达使用武力对付反对派的能力。此外,埃斯特拉达的支持者们(他们在2001年1月之后仍长期进行煽动活动)也运用了社会运动的策略,这一事实既表明2001年1月真正的社会运动政治已经——至少在马尼拉地区——开始发挥作用,同时,也表明社会运动已经成为表达受压迫大众之诉求的有效途径。

走向国际化

与此同时,世界大部分地区的社会运动正在走向国际化。当然,我们很早就已见识了社会运动中的国际联系:是否记得那些著名的英国符号——如1768年6月出现在查尔斯顿和南卡罗来纳的“约翰·威尔克斯的45”?是否记得废奴主义运动很快越过大西洋、延伸到了大洋两岸的数个国家?是否记得在整个19世纪,环大西洋国家在禁酒运动、妇女权利运动和爱尔兰独立运动中不断形成的合作?(Hanagan 2002,Keck & Sikkink 2000)

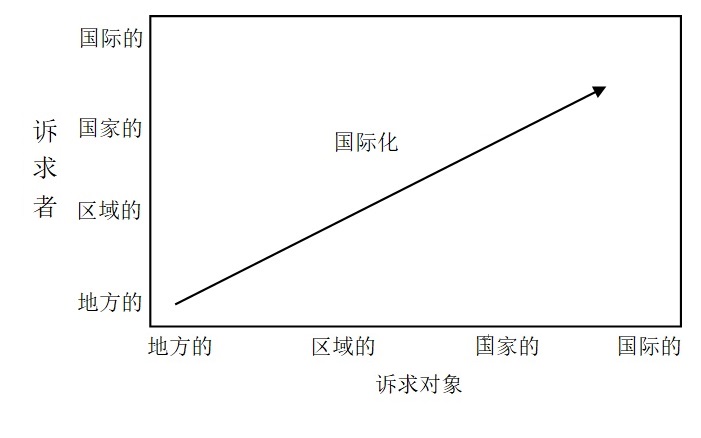

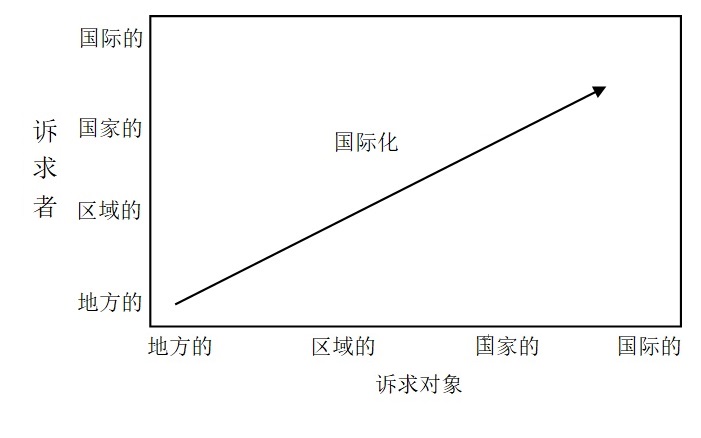

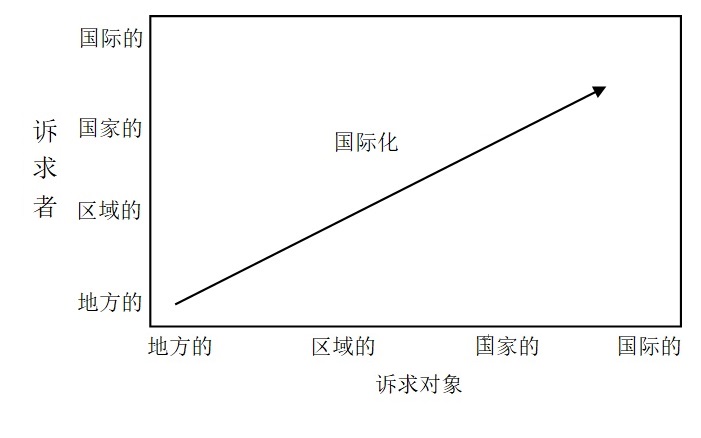

就此而言,我们正在探寻的不仅仅是国际社会运动交互运作的典型事例,而且,还要探寻社会运动的定位发生重大变化时所呈现的迹象。图5. 1对国际化进行了概括。它区分了以下两点:(1)诉求者(例如,反对世界贸易组织的运动人士),他们通过将WUNC展示结合到社会运动的表演中,进行纲领诉求、身份诉求和立场诉求的诉求伸张;(2)诉求对象(例如,世界贸易组织),诉求者们寻求他们对诉求的回应、确认或消除。本书对两个世纪以来对社会运动的考察。显示出诉求者和诉求对象从地方层面到区域层面、再到国家层面、最后进入国际层面。最常见的是二者在同一层面上运行:地方诉求者对地方的诉求对象,区域诉求者对区域的诉求对象,以此类推。但是,以下模式已越来越常见,即某一层面的多个诉求者与较高一个层面的诉求对象相对应。例如,波士顿和费城的废奴主义者一同向国会请愿,要求废除奴隶制度;再如,马尔堡以及其他城市的纳粹积极分子步调一致地提出诉求,要求任命希特勒为德国元首。

图5. 1 社会运动的国际化

同样的状况也发生在国家层面。例如,1989年,苏联或东欧国家里支持脱离苏联的诉求者,同时将诉求对象指向了苏联的统治者以及包括欧盟和联合国在内的国际机构。这是向国际化的方向迈出的重要一步。之所以未能达到最大化——即图5. 1中的右上角,是因为这场运动调动了区域层面和国家层面的诉求者,而未能调动能够直接代表国际化的“我们”发言的行动者。无论如何,构建一个国际化的“我们”,已成为21世纪社会运动日益为人通晓的特点。

诉求对象也在国际化。随着跨国公司和多国经营公司——如耐克、麦当劳、可口可乐和壳牌——不断发展壮大,它们日益成为多国社会运动合作的目标。此外,国际权威机构的创立——如联合国、北大西洋公约组织、欧洲联盟以及世界贸易组织(WTO)——也同样衍生出重要的政治角色,后者的影响、政策和干预措施同样吸引了许多不同国家的社会运动诉求(例如,参见Deibert 2000,Wood 2003);当其举办重大而高端的会议时,这些会议会招来国际性的对其政策的联合抗议。杰基·史密斯(Jackie Smith)是这样描述1999年之所以未能11月针对世贸组织西雅图会议所进行的动员活动:

1999年11月29日晚,西雅图商界和政界的头头脑脑在市足球体育馆欢聚一堂,为参加世界贸易组织第三次部长级会议的代表们举办隆重的欢迎会。与此同时,数千名行动者聚集于市中心教堂,为此后被称作“西雅图战役”的首次大型公开对峙活动做准备。随后,这些抗议者从挤得爆棚的教堂中冲出来,加入到数千名在西雅图寒冷的大雨中载歌载舞、欢声笑语的人群中。抗议的人群充斥了数个街区,以庆祝这场“世纪抗议”。许多人的制服或雨衣上写着反对世界贸易组织的字样。数千名示威者……来到体育馆外——组成三四层人链将体育馆团团围住——戏剧性地以人链象征不能自拔的债务危机。预定参加此次盛大招待会的5000名客人中,有超过三分之二的人因为抗议活动而无法进入会场。示威者组成的人链象征着“债务链”,表明这场活动是旨在结束发展中国家债务的国际社会运动(大赦2000)的一部分,它力图向示威者和围观者揭露全球贸易体系的极大不公,并为持续一周的反对全球贸易体制的街头抗议和集会活动敲响了开场锣。(Smith 2002: 207)

作为英国的一个非政府组织联盟,大赦2000最初侧重于经济和社会发展问题,但它很快就把关注焦点集中到了取消发展中国家债务上。1998年,在英格兰伯明翰举行的国际金融高峰会议上,大赦2000首次运用了人链策略。西雅图战役汇集了大赦2000的行动者和其他众多的政治组织网络,为那些将诉求目标指向国际机构的国际组织者作出了榜样。

要理解诉求者和诉求对象的国际化,必须首先对国际化的另外两个方面予以确认:(1)中介机构快速增加——它们更多是帮助他人实现诉求伸张的国际联合而非亲自上阵;(2)在同一个地域范围内进行相同的诉求伸张活动的团体,其间的横向联系大幅度增加。像大赦国际(Amnesty International)、人权观察(Human Rights Watch)这样的国际人权组织,就一马当先地对世界范围内践踏人权的行为进行监督,并定期公布有关人权事件的等级评估和报告,采取措施促使大国和国际机构对践踏人权的行为人实施制裁;与此同时,它们也为诉求者提供行为的样式、证明、联系和建议。世界范围内的那些定位于本土的运动,也因为将自己看作是全世界社会运动的一分子而获益良多。

此外,就部分独立的专业中介机构而言,关注同一个社会运动议题——如环境保护、妇女权利以及反对利用穷国的低薪血汗工厂为富国生产商品——的行动者,也同样建立了跨越海洋和大陆的持久联系。正如斐济的女权主义行动者所展示的,一些诸如此类的联系是在联合国等国际组织召集的国际会议上建立的,另一些则是在互联网上借助电子讨论表和网站磋商达成的。

除以往有大量先例之外,自20世纪最后数十年起,国际协作的社会运动表演,以及支持地区和国家层面的社会运动表演的国际力量,其出现的频率也越来越高了。此外,行动者和分析家也越来越热衷于把区域或国家层面的事件称为世界运动,并冠之以反全球化、全球正义、全球公民社会等各种标签(Bennett 2003,Koopmans 2004,Rucht 2003,Tarrow 2002)。

在全球公民社会的名目下,伦敦经济学院的一组分析家从2001年开始发行年鉴,其主题是行动者之间以组织为基础的相互联系,这些联系将世界不同地区的社会运动整合成为一个整体。表5. 4摘录了年鉴2001年1月和2月的年表,它涵盖了人们已耳熟能详的菲律宾第二次人民力量运动,也列举了许多为倡导反全球化和全球正义的人们所熟知的活动,例如法国对麦当劳袭击者的审判、巴西阿雷格里港(Porto Alegre)举办的世界社会论坛、瑞士达沃斯(Davos)和墨西哥坎昆(Cancún)举办的世界经济论坛年会上的暴力抗议活动(militant counter conferences)、墨西哥萨帕塔主义大肆宣扬的行军[9]等。当然,从两个月的事件中尚不足以看出倾向;不过这个表格有助于解释:何以21世纪早期有如此之多的观察家热衷于认为,社会运动正在迅速地全球化?表5. 4所列举的大多数事件,或是特别彰显出国际组织化的诉求者,或是特别彰显出突出的国际性诉求目标,或是两者兼而有之。

表 5. 4 “全球公民社会事件”,2001年1-2月

| 1月15-16日 | 法国蒙彼利埃市:农民联合会成员因1999年毁坏密佑市(Millau)的麦当劳餐厅而面临诉讼。 |

| 1月17-20日 | 菲律宾马尼拉:第二次人民力量运动。 |

| 1月22日 | 尼日利亚赞法拉(Zamfara)州:一名少女因未婚性行为被判鞭笞一百;这一判决遭到了——特别是加拿大政府和非政府组织的——广泛谴责。 |

| 1月25-30日 | 巴西阿雷格里港:11000名行动者汇聚世界社会论坛,商讨反对新自由主义和资本主义全球化。 |

| 1月29日-2月3日 | 瑞士达沃斯:世界经济论坛招来反对资本主义的抗议人群,抗议者试图举行示威,但被高压水枪驱散。 |

| 2月3日 | 阿根廷:为回应阿根廷、西班牙和墨西哥非政府组织的施压,墨西哥政府将阿根廷前海军上校卡瓦罗(Ricardo Miguel Cavallo)——此人涉嫌在1976-1983年的军事独裁期间滥用职权——移送到西班牙法院受审。 |

| 2月10日 | 埃塞俄比亚的斯亚贝巴:在埃塞俄比亚女律师协会的支持下,1000多名妇女走上街头举行游行、反对家庭暴力。 |

| 2月12日 | 菲律宾:两万多名工人和劳工领袖拉格曼[10]的友人身穿红衣举行游行、呼吁实现公正。 |

| 2月17日 | 尼日利亚奥绍博(Osogbo):全国良心党(National Conscience Party)组织了民主游行,但抗议者被警察驱散。 |

| 2月20日 | 叙利亚:政府采取措施对公民论坛(civil forums)——该论坛是在2000年巴沙尔•阿萨德担任总统后发展起来的——加以限制。 |

| 2月22-27日 | 墨西哥坎昆:反对资本主义的人士和联盟——如绿色和平组织——开展了广泛的抗议活动,反对当时正在举行的(资本主义的)世界经济论坛。 |

| 2月22日-3月6日 | 墨西哥:萨帕塔主义者从恰帕斯向首都墨西哥城行军,世界各地的支持者参与同行。 |

| 2月26日 | 尼日利亚埃多州(Edo):一群年轻人袭击了壳牌石油的几个油气站。 |

| 资料来源:摘自Glasius,Kaldor & Anheier 2002: 380-381。 |

将21世纪初置于更长的时间段中,我们能从中发现什么呢?由于缺少全世界社会运动的综合编目,因而我们只能通过计算20世纪成立的国际非政府组织(INGOs)的数量,由此感受社会运动的发展(在此提醒一声——尽管乏味却十分必要:社会运动决不能等同于社会运动组织)。在19世纪七八十年代,国际非政府组织的数量以每年新增2个至3个的速度增长;到了90年代,则以每年新增5个至6个的速度增长;再到第一次世界大战前,增长速度已达至每年30有余。第一次世界大战期间和战后,新成立的国际非政府组织数量有所下降,但是到了20世纪20年代,又回升至每年新增近40个;第二次世界大战期间又有所下降,战后数量激增,从每年新增80个到90个,到20世纪80年代每年超过了100个(Boli & Thomas 1997: 176;有关1900-2000年国际非政府组织的统计,参见Anheier & Themudo 2002: 194)。

这些证据表明,在国际非政府组织的形成与政府组织或准政府组织(quasi- governmental organizations)——如国际联盟、国际劳工部、联合国和世界银行——的创立之间,存在着惊人的一致性。的确,波利(Boli)和托马斯(Thomas)的研究表明,国际非政府组织的形成与政府间组织的创立之间的相关度,每年均为0. 83(Boli & Thomas 1997: 178)。此外,波利和托马斯的数据还显示了国际非政府组织的形成与前文所述之全球化的发展脉络,在时间上基本吻合。

杰基·史密斯对范围更为狭窄的——对我们的研究也更为有益的——“自立的非政府协会”进行了研究,这些协会是“为了推动某类社会或政治变革而特别组建的”,协会成员至少分布在三个国家。对于诸如此类的跨国协会,史密斯精细地统计了它们在1973-2003年间的数量变化(而不仅仅是新成立协会的数量)。表5. 5便是她有关跨国社会运动组织(TSMOs)的统计,并附有对2003年的估算数据。

表5. 5 跨国社会运动组织(TSMOs)的数量,1973-2003年

| 年份 | TSMOs的数量 |

| 1973 | 183 |

| 1983 | 348 |

| 1993 | 711 |

| 2000 | 959 |

| 2003 | 1011 |

| 资料来源:Smith 2003: 32;同时参见Smith 1997。 |

在1973-1993年间,协会数量大约每十年翻一番;在1993-2003年间,协会数量依然持续增长。从史密斯的编目中可以看出,这些协会大多关注于人权和环境问题,和平、妇女权利、发展、全球正义、种族自决或右翼主张,则尚属其次。但是,到了20世纪90年代,随着经济问题日显突出,以往专注于种族问题的组织数量有所下降,而被人们泛泛地称作反全球化的运动则对那些专注于经济问题的组织有特别的吸引力,而后者也常常与专注于人权、环境及其他国际社会运动诉求目标的组织结为同盟。

正如眼前的数据所显示的,国际社会运动行动的组织基础几乎是紧随着国际联系的扩大而扩大的(同时参见Keck & Sikkink 1998)。目前活跃于世界舞台的国际非政府组织,它们的总部太多——不成比例地——集中于主要的决策机构所在地;例如,布鲁塞尔既是诸多欧盟机构的所在地,又集中了1392个国际非政府组织,位居世界首位。截止2001年,全球拥有国际非政府组织数量最多的城市分别是:布鲁塞尔(1392个)、伦敦(807个)、巴黎(729个)、华盛顿(487个)、纽约(390个)、日内瓦(272个)、罗马(228个)、维也纳(190个)、东京(174个)和阿姆斯特丹(162个)(Glasius,Kaldor,& Anheier 2002: 6)。此外,国际协同的社会运动行动也同样集中在世界主要的政治和经济权力中心——包括因举行世界贸易组织会议等诸如此类的事宜而形成的临时权力中心。

唉,完全依赖于对社会运动组织——国际组织或其他组织——的统计或描述,并视之为社会运动的大规模行动、常备剧目和WUNC展示的替代品,毕竟不是长久之际。必须有人从事这项艰苦的工作,即对社会运动的行动进行编目。莱斯利·伍德(Lesley Wood)无疑先行开创了重要的前提工作。他非常明智地借助于与运动相关的新闻报道和电子资源,检视了五个“行动日”——在1998-2001年世界贸易组织举行会议期间同步举行的反对新自由主义政策的抗议活动——的参与状况。并由此揭示了国际化的一个重要面目(Wood 2003)。以下是五个行动日各自针对的会议:

1998年5月16-20日:八国峰会(英国的伯明翰)和WTO部长级会议(日内瓦);

1999年6月18日:八国峰会(德国的科隆);

1999年11月30日:WTO部长级会议(美国的西雅图);

2000年9月26日:国际货币基金和世界银行会议(捷克的布拉格);

2001年11月9日:WTO部长级会议(卡塔尔的多哈)

每一个行动日都有意将以下两个截然不同的场景组合在一起:官员们在官方会址或附近集体亮相,而在不远处则是与之同步进行的集会、示威和新闻发布会。

伍德所描述的活动日,既包括了“西雅图战役”,也包括在1998-2001年的四年间最引人注目的其他四场国际运动。这些运动对运动的诉求对象着实产生了实际的影响,并进而影响了公众的普遍看法。《年鉴》对此有如下评论:

1999年末召开的西雅图部长级会议,被一名记者形容为“跌落云端”。此后,WTO便开始经历2000年的“康复”期——或者不客气地说——“瘫痪”期。那些暴露在1999年会议上的引人注目的复杂问题,几乎没有一个得到了解决。对WTO而言,发展中国家要求扩大自己的影响,它与发达国家在此问题上的摩擦依然在继续。对几个经济大国——尤其是欧盟、日本和美国——而言,它们始终无法就提议中的新一轮全球贸易谈判的时间和议程达成一致。反全球化行动者的一项主要活动,就是持续打击WTO对劳工标准和环境保护的负面影响,并对WTO的决策导致许多国家日益贫穷——而非摆脱贫穷——予以讨论。(Annual Register2000: 385-386)

无独有偶,2003年9月,各国贸易代表齐聚墨西哥坎昆商讨国际粮食贸易政策。观察家们注意到,发展中国家中的粮食出口国新近组成了21国集团,它们与会场外的街头示威者构成了令人生畏的联盟,以至于欧盟和美国——它们给予本国农民大量补贴——亦不敢小觑(Becker 2003)。固然,坎昆会议所提出的WTO协议草案,对21国集团及其街头的支持者仅仅作出了微不足道——几乎是文字上——对让步(Thompson 2003);而当21国集团退出会议以示对富国提案予以抗议时,坎昆会议也就宣告失败。就此而言,我们应当作出更加细致的分析,以便发现诸如此类的行动日究竟对WTO的行为造成了哪些具体的影响。不过,国际行动者的组织网络毕竟成功地引导了有关WTO行为的公众讨论。

伍德对相关事件的筛选可谓精挑细选:就每一个事件而言,至少有10名诉求者公开集会以伸张自己的诉求(Wood 2003),此外,国际行动者的组织网络或国际非政府组织——如人民全球行动(People’s Global Action)、大赦2000以及国际贸易协会联合会等——不仅试图在相关会议上登台亮相,而且,还策略性地对地点进行选择以发动与之针锋相对的抗议活动。伍德列举了五个行动日内的462起相关事件,每次动员活动产生了大约90起事件;事件发生最多的是西欧,其次是美国和加拿大,极少发生在东欧或中欧、大洋洲、亚洲、非洲和拉丁美洲。总体来看,每次动员产生的运动数量,从1998年的43起上升到了2001年的158起。伍德所提供的资料尚不足以说明,这样一种国际协同的行动是否正在作为一个整体的社会运动中的不同部分而不断增长;不过,它确实证明了国际行动者正在兴起一种战术——在地理上相互分隔的不同地点同时发动社会运动的行动。

不过,我们不要把发展前沿与发展本身相混淆。道格·伊米格(Doug Imig)和西德尼·塔罗对1984-1997年欧盟相关事件的国际化状况作了极其精确的分析。他们通过查阅路透社的在线新闻,找出与本书第二章所述的群体性斗争行为大致相同的“斗争事件”,接着再探寻这些事件是否包含:(1)诉求者之间的跨国合作,和/或(2)直接指向欧盟或欧盟机构的诉求。在伊米格和塔罗对9872起斗争事件所作的编目中,仅有490起事件——即5%——是直接对欧盟提出诉求(Imig & Tarrow 2001: 32-34);在上述490起事件中,仅有84起包含了国际合作,另外的406起虽是向欧盟提出诉求,但诉求者仅局限在本国范围内,其主要的诉求对象也仅局限于本国政府。不可否认,在1994-1997年间,直接指向欧盟的斗争事件在全部事件中所占的比例从5%陡然上升到了30%。但是,特利弗(Trif)和伊米格有关2002年的后续研究表明,该年度欧洲的斗争事件中有20%具有跨国协同的特点,但仅有5%直接指向了欧盟机构(Trif & Imig 2003)。在新的世纪来临之际,一种相当有分寸(modest)的国际化终于浮现在欧洲的社会运动行动中。

我们可以从两个完全不同的角度,对伊米格和塔罗所述事件的发展作出预测。我们将目前的发展趋势——即近年来国际诉求和国际诉求者份额的大幅上升——延伸至21世纪,由此可以预测社会运动将实现全面的国际化(例如,参见Bennett 2003,Smith 2002)。对于上述预测,有大量的事例可资佐证——特别是反对北美自由贸易协议、反对世界贸易组织、反对跨国企业的国际动员运动。

但是,就另一个角度而言,伊米格和塔罗的研究结果表明,到了20世纪末,欧洲国家大部分的社会运动诉求伸张依然发生在本国,其诉求也大多依然直接针对本国的目标。此外,像大赦2000这样的国际组织网络,尽管曾在以往的运动中——包括电子请愿和同时组成人链——爆发出了惊人的能量,但是,随着时间的推移也渐次分裂或逐渐萎缩。相反,总体看来,在主要国家的权力中心设立的非政府组织倒是更为持久(Anheier & Themudo 2002)。由于西欧和北美依然保持着这样的权力地位,同时,也由于西欧和北美的行动者定然——与世界其他任何地方相比——更加无暇于投身社会运动的诉求伸张,因而世界范围的国际化还有很长的路要走。

当然,如果霍华德·莱因戈尔德和兰斯·贝内特有关数字化社会运动媒介之特性的描绘是正确的,那么,民主的支持者们或许真要庆幸于这样一个不完全的国际化了。无论是“机灵的乌合之众”还是彼此缺乏联系的组织网络,都不会有这样的闲情逸致:为了自己的纲领——以往几个世纪的历史证明它与社会运动的常备剧目如影随形——而经年累月地从事政治活动。数百万人的瞬时动员(quick mobilization)——反对WTO的政策或反对麦当劳的汉堡包——是将自己的目标置于与公共的联系之中,并鼓励自己去捍卫这种联系。显然,这并没有赋予普通民众决策过程中的话语权。印度的行动者分析家(activist-analyst)尼拉·钱徳霍克(Neera Chandhoke)对以下三个方面的威胁深感忧虑:一是国际非政府组织在规避民主义务的程度上,有可能与WTO或国际货币基金组织不相上下;二是北半球的社会运动组织和行动者有可能支配国际性的诉求伸张活动,以至于损害更为贫穷和更为缺乏联系的国家的组织和人民;三是存在于老练的政治企业家与普通民众之间的裂隙有可能进一步加剧。

我们有理由不安。因为大多数全球公民社会组织的领导层看起来是自己做主,而且无须对其成员承担责任。领导层中的许多人工作消极,其活动仅限于签署几份通过电子邮件传递的请愿书。此外,我们也注意到,尽管有如潮的人群出现在反对WTO的示威游行中,或是出现在诸如世界社会论坛等标新立异的论坛上,但是,这些鲜活场景的幕后却受制于非政府组织的核心集团。也许,示威参与者举着的政治纲领或政治议程,不知是什么时候、什么地方早已拟好了的。很难说这就是民主,也根本算不上政治,它让参与活动散发出官僚主义的气味,甚至把人民糟蹋成为既定决策的消费者。(Chandhoke 2002: 48)

也许,社会运动正在分化:一端是旧式风格的行动和组织,是围绕着决策权的持续不断的政治参与;另一端是各个大陆之间所呈现出的蔚为壮观却昙花一现的联系——专业组织和政治企业家在其中穿针引线。如果是这样,我们就得好好地思考这种分化将给民主造成怎样的影响。纵观整个社会运动史,社会运动的忠实伴侣正是民主。

[1] 意思是“去乙沙,穿黑衣”。——译者注

[2] 这座天主教教堂名为“our lady of Peace Quasi-Parish”,是1989年为纪念1986年第一次人民力量运动而建。乙沙大街全称“Epifanio de los Santos Avenue”,意为“圣徒聚集之地”,盛传在马科斯总统的军队前来镇压的危急关头,圣母玛丽亚显圣迫使军队放弃武力,避免了流血冲突。——译者注

[3] 埃斯特拉达有酗酒的恶习。——译者注

[4] 有关“西雅图战役”的说明,参阅本章之“走向国际化”。——译者注

[5] 摩洛民族解放阵线(Moro National Liberation Front),菲律宾南部的穆斯林武装组织。创立于1968年,宗旨是在棉兰老地区建立独立的伊斯兰国家。1996年与菲律宾政府达成和平协议,2001年与阿罗约政府发生冲突,并在霍洛岛发动武装叛乱。——译者注

[6] 摩洛伊斯兰解放阵线(Moro Islamic Liberation Front),菲律宾最大的穆斯林反政府组织。现有武装力量12500人,主要活跃于棉兰老地区,主张建立独立的伊斯兰国家。2000年4月与菲律宾政府的冲突升级为“全面战争”,其营地被政府军攻占;溃散后,继续以小股武装袭击政府军和民用设施。2001年与阿罗约政府重开和谈,签署了停火协议与和平协议。2002年再次与政府发生武装冲突。——译者注

[7] 菲律宾共产党(the Philippine Communist Party),成立于1930年,1967年发生分裂,1968年进行改组重建,此后发展迅速,至20世纪80年代中期党员已达3万多人。菲律宾共产党主张通过武装斗争和建立统一战线夺取国家政权,1969年在中吕宋建立新人民军(New People’s Army)开展武装斗争。菲律宾政府自1993年起与菲律宾共产党举行和谈,使菲律宾共产党成为合法政党,但未达成实质性和平协议。2002年,菲律宾政府宣布新人民军为恐怖组织,并促使美国和欧盟将其列为国际恐怖组织,菲律宾共产党与政府关系破裂,双方和谈无限期停顿。——译者注

[8] 米里娅姆·德芬瑟·圣地亚哥曾被提名为前南斯拉夫问题国际法庭常任法官。参见联合国安理会第1340(2001)号决议。——译者注

[9] 墨西哥萨帕塔主义者(Zapatistas),即萨帕塔民族解放军,自1994年1月发动武装暴动以来,与政府军冲突不断。2001年2月24日,由萨帕塔民族解放军领导人组成的代表团一行24人,他们头戴面罩、走出丛林、途经12个州、行程3000公里,预定在3月11日抵达墨西哥城的宪法广场,向议会请愿要求通过保护土著人文化与权益的法案,并给予恰帕斯州自治权。——译者注

[10] 2001年2月6日,菲律宾桑拉卡左派组织和菲律宾工人兄弟会的领导人拉格曼(Felimon Lagman),在菲律宾国立大学被人近距离开枪打死。——译者注

上一篇 回目录 下一篇