中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 〔英〕安德鲁·格林《放纵的资本主义》(2006)

7.社会福利和收入分配

很多基于长期“稳态”研究的古典经济学,对“增长的极限”问题都有比较客观深入的争论……争论的结果很明确,经济的增长必将因为一些限制因素而不得不停滞(最显著的因素是土地)。

此外,我们所敬重的很多同事都会在文章中涉及一种思想:社会会在遥远的将来达到产品充足的状态……社会产品极大地满足了人们的需求,人们不再需要像以前那样工作便可以更好地享受生活。这种观点在马克思、米尔(Mill)、凯恩斯以及很多其他经济学权威的著作中都有所体现。

人们会说这些经济学家们低估了技术变革的潜力,或者说他们根本不了解人性,这也许是真的。但是,当我在试图思考未来的时候,必须承认,我踌躇了。我们既高估了技术变革的潜力,同时,我们也真的不了解人性。如果说我们的主流经济学家在上个世纪转变了我们的观念,那么为什么我们不能在这个世纪作更大的转变呢?

——马丁·韦茨曼,哈佛大学经济学教授,1992年在“增长的限制”辩论会上的发言 |

20世纪50~70年代是社会福利发展的黄金时期,健康、教育和社会服务领域都得到了空前的发展。这一时期也是组织力量以及有组织的工人影响力迅速增长的时期——这并不是巧合,而是因为工会组织和社会民主党早就开始为了社会福利的发展而不断地进行斗争。在一些OECD成员国,社会保险的覆盖范围扩大,收入差距也有所减小。从那时起,正如前面章节所说,政府预算紧缩使政府支出吃紧,收入差距加大。本章回顾了1980年以后,社会福利支出的变化以及各OECD成员国中的收入不平等,其中一个中心问题是在全球化背景下,愈发激烈的国际竞争是否会危及政府提供社会福利的能力?全球化是否真的意味着欧洲将会无力承担社会福利支出?关于经济产出应如何分配的讨论又引出另一个更深远的问题:我们现在一再强调的以GDP衡量的国民产出是否能够真正满足人民日益提高的生活水平的需要?因此,本文共涉及两个问题:一是对人们追求生产率增长的行为进行一个简要的讨论;二是重新建立的社会福利制度能否使正规的经济活动和其他活动之间达到一个理想的平衡状态?

社会福利支出

在讨论社会福利支出给政府财政带来的压力之前,我们首先介绍一下社会福利的作用。从历史的角度看,社会福利的第一个功能就是保障工人及其家人,防止其因失业、疾病和老龄化而在收入上遭受损失。强制社会保险体系的受益者主要针对的是工薪阶层,实现从就业人员到失业人员、病人及退休人员的社会再分配。如果没有这样的社会保障,那么贫困与无责任能力将使有些人陷入深深的困境。之所以要由政府提供保障,而不是推行个人强制保险,是因为集中管理的成本较低,另外,很多群体(长期患病者、高周期性行业的工人)无力承担个人保险。

社会福利的第二大重要作用是提供教育、医疗和其他社会服务。政府之所以要从税收中拿钱来做这些,是因为平均主义者认为所有的人,无论其家庭收入如何,都应该有权享受这些基础服务;另一方面,社会也会从健康、受过良好教育的人口中获益。从效率的角度上讲,政府提供的服务管理费用更低。再有,公共服务精神使很多人的工作效率有所提高,如果他们仅仅为了企业赢利而工作的话是不可能的。OECD成员国提供社会福利的方式各不相同,有现金补贴、直接提供服务等。艾斯平·安德森(Esping-Andersen)对此有专门的论述。然而,由于提高社会福利水平以及因此而带来的财政压力也通过多种渠道体现出来。

现金调拨增长所带来的财政压力巨大,这意味着社会福利水平增长的速度往往快于平均收入的增长速度。例如,20世纪70年代,失业者领取救济金的总量与工资收入总量之比显著增加。此外,增加社会保障支出的因素还有高失业率以及高医疗费用支出。领取年金者比例的提高则是社会福利支出增加的深层原因。在提供教育和医疗服务的过程中,一个很大的社会压力就是人们要求的服务水平越来越高,例如,学校要减小班型、医院要新增药品等。如果公共服务领域的劳动生产率容易提高,那么就会给整个经济带来更高的生产率。然而,公共服务领域的生产率很难提高。如果我们粗略地以每个教师带的学生数或每个护士护理的病人数来衡量的话,那么缩小班型与增加护理强度都意味着要或多或少牺牲一些生产率。

要想在公共服务领域提高生产率,就意味着付出的成本相对于产出的产品或服务会呈系统性地增加(相对价格效应),而这些成本,要由税收来承担。

谁为社会福利支出买单

日渐增加的社会福利支出给财政带来了巨大的压力,那么人们不禁要问:“这笔钱从哪儿来呢?”

在一个封闭的经济体系中,没有投资、没有国际交流,那么人们的消费最多不会超过其总产出。这就意味着人们为公共服务投入一分,他们就要少消费一分。同理,通过税收以及福利制度对消费能力的再分配则要靠纳税者牺牲自己的一部分消费能力来进行维持。在这种限制条件下,一个经济体系能在其居民的承受能力范围之内提供其愿意承担的任何水平的社会福利。这主要靠政治支持以及集体意愿,后者更显重要。最好的结果是既提高了社会福利水平,又不减少个人消费。在选举时,增加社会福利支出会得到支持,但是这还远远不够,因为工人还要设法通过增加工资来消除高税收带来的负面影响。

情况可能会变得更加糟糕,如果增加社会保险金,就必须增加税收,这样人们一般会选择减少工作或减少投资以达到少缴税的目的。任何总产品数量的减少都会导致税收收入的降低,进而使社会福利支出缩水。这种阻碍效应为保守主义者所重视。他们自己设计的社会福利体系强烈地倾向于资产调查给付制度。由于他们将目光集中于最穷困的人群,曾一度吸引了人们的注意力,但是当一个人的收入增加时,他们就不可避免地享受不到这种福利,因为这种方式导致联合税率的激增,并减少了人们从额外收入中的受益。因此,资产调查给付制度和普通的社会福利制度相比对低收入者而言更具负激励效应。英国的养老金制度就是一个典型的反例——在调查给付制度的作用下,养老基金大幅提高,结果使个人储蓄适当养老金的积极性减弱。

高收入者也开始越来越多地宣扬这种负激励效应,因为他们根本就不想多缴一分多余的税款,美国经济学家阿瑟.奥肯(Arthur Okun)根据税收的转移支付问题提出了著名的“漏桶”原理,即富人交纳了一美元的税款,实际上转移支付到穷人手中的钱数要远少于这些。“漏桶”原理的最终结论是:高税率会使税收总额有所减少,也就是著名的“拉弗曲线猜想”。一些阻碍作用在现实中可能源于课税本身,而适当的社会福利支出则可能拉动生产率的提高,进而在将来贡献更高的税收。例如,健康和教育利于提高生产率,更高的失业补贴可以给失业工人足够的时间找到适合他的技能的工作。在社会福利方面投入越高的国家(特别是在儿童保护和教育方面),其劳动力素质就相对越高。1994年~1995年,瑞典的低教育劳动力占劳动人口的比例最低,只有6%~8%,而在美国和英国,则达到了20%~23%[1]。林德特(Lindert)从他的一项关于社会福利的经济成本研究中总结道:每次我们的税率从高水平降到历史平均水平时,税收与转移支付对GDP的升降并无实质性的影响。这表明,有害的负激励效应往往不是限制社会福利支出的桎梏,为高税率谋取政治支持才是其目的所在。

[1] OECD(1997)。

由于更高的社会福利支出可由资本积累而非现期消费来支付,那么投资情况则会变得复杂起来。如果对劳动者所得的额外课税给工资带来了压力并降低了劳动者的收益,那么这和对收益征收特别税的效果是一样的。问题在于收益的减少不利于投资的发展。首先,利润留存是金融投资的首要渠道;其次,这会降低人们对投资回报的预期。同时,对利润税率的提高也可能被描绘成反资本主义的手段,给资本主义的资金自由流动策略带来其他方面的威胁,并降低市场信心。

在面对上涨的社会福利支出份额不断挤压投资的情况下,保持消费只是维持国民产出的暂时的权宜之计。经济增长缓慢时,投资不显强势很可能会激化未来的分配冲突。如果工薪阶层及其他部门的预期是根据消费的增长来决定的,那么情形会变得更加糟糕。对于左翼政府来说,靠提高企业税或套取企业利润来填补社会福利支出的漏洞无异于杀鸡取卵。这是资本主义的特征,而非全球化的特例。来自于社会民主党的德国总理赫尔穆特·施密特早在1976年就曾指出:“企业利润最终会转化成明天的投资,而明天的投资水平又决定着社会的就业水平。”那时,还处于全球化的前夕。

这就是为什么在典型的OECD成员国中,企业税占税收收入比例不高的原因。确实,高福利国家资本方面的税收收入并不高于自由市场经济体的所得,反过来亦是如此。高福利国家的额外税收收入源于对劳动所得和消费的课税[1]。

是否有可能既通过对个人所得的高课税使富人为社会福利开支的扩张买单,又不破坏企业投资的动力?在典型的高收入国家中,收入占前10%的家庭其收入占总收入的30%[1]。总体上来说,税收制度鲜有改进[2]。社会保险税常常达到上限,而间接税收则处于典型的回归状态,平衡了累进的所得税收入。因此,总的算来,收入前10%的家庭缴纳的税金占总的税收收入的30%。对这部分人的课税增加1/3将是一种刚性行为,当然这离罚没充公还远,总的税收收入将因此而再增加10%,激烈的政策反对将在所难免,甚至会引起高收入者的移民。不管用何种方式为自己的利益辩护,人们也不该夸大社会福利支出扩大的成本因收入分配而被推升的程度。在大多数国家,尽管更加先进的税收制度和当前一些工具相比对税收收入会产生可观的推动效果,但不可否认的是,最终还是要由中低收入者来承担大多数税额。也就是说,不断增长的社会福利支出,作为构成税收支出的重要途径,是由工资,进而由工薪群体支付,因此它代表着社会保险。

[1] Atkinson等人的研究表明,占人口10%的高收入者在市场中谋得利益(不包括政府的转移支付),在20世纪80年代后期,这一比重一般保持在25%~30%范围内。从那以后,占10%的高收入者所占市场份额有增长趋势。Piketty和Saez(2003)用更有说服力的数据估算出,美国占10%的高收入者1998年所占的市场份额不只41%,如果将资本所得算进去的话,可能还会再高几个百分点。

[2] Atkinson等对收入和税收估算的比较。

我们可以把上面的论述归结为需要依靠增加税收来满足社会福利支出。同样的论调也曾应用于劳动力市场管制的形式中,认为提高管制水平多少会增加企业的运行成本。如果健康与安全管制坚持生产者的安全第一而降低了劳动生产率,那么随之减少的国民产出必定要以减少消费或者其他社会福利支出或者投资为代价。如果就业保护法案限制了企业雇用与解雇员工的自由,并降低了工人的工作强度,那么必然会导致企业利润以及工人实际工资的下降,进而相应地减少消费、投资乃至社会福利的支出。工作年限的削减会减少社会总产品,那么要想企业的利润不缩水,就必须降低年薪。从另一个角度来说,一些方式也能提高生产率,例如,降低劳动力流动性、鼓励企业培训等。但是,这种双贏模式并不能总是奏效,当其对生产活动的净效应为负时,那么这部分成本将由国民支出来承担。

总之,国际竞争和全球化带来的自由化策略并未对福利支出造成负面影响,在它们出现之前,一切就是这样。一旦资源已被充分利用、社会总产品的增长受限,社会福利支出就只能与个人消费需要以及投资相竞争。鉴于投资不可削减,政府所面临的根本问题就是能否说服工薪阶层接受更高的税收为社会福利支出的扩张买单。如果说真要让全球化承担点什么责任的话,那只能说它严重加剧了这些限制因素的作用效果,并使得社会福利支出变得令人难以承受。

税负的限制因素

本节主要讨论在过去的20多年里,税源及社会福利支出都受到了哪些影响,发生了哪些变化。书中前面的章节已经论述了两个重要的限制税收收入增长的因素。

首先,书中前面已经提到,广泛的生产率增长速度放缓隐含着这样的含义:为了满足渐高的福利支出,只能提高税收在GDP中的比例,而这将进一步降低人们本已经增长缓慢的生活水平。欧洲从1990年开始,其实际税前工资平均每年增幅不到1.5%,而1960年~1973年间则达到了4.5%。将工人收入中总体税收比重(包括间接税)由40%升到41%意味着将榨干工人所有的实际工资增量,从而使税后工资原地踏步。然而,在20世纪60年代的实际工资增长率下,这样的税收比重涨幅还能给工人带来3%的留存用作消费。如果收入增长再快些,相信提高税收比重会容易得多。

影响再分配的第二大重要因素就是税前收入分配不平等的加剧。第五章已经提到,这种不平等已经达到了薪酬分配的极端。在增加利润率和鼓励分红等方式的联合作用下,利润大部流向了高收入群体,这个问题本文在后面还有论述。因此,即使税收体系没有什么改进,那么高收入群体还是要多缴纳税款。只是维持现有的福利结构,就必然使再分配程度加深。那些缴纳高额税金,并仇恨税收制度的人就会鼓动中产阶级通过扰乱那些从再分配中获益最多的群体等手段来反对再分配。凭经验而谈,这种想法具有一定的合理性。纵观OECD成员国,收入差距越大,转移支付反而越少。研究表明:富人与中产阶级收入差距越大,他们就越容易在公共项目之外进行选择,无论是个人安全还是在自由市场上购买物品……他们几乎不需要再分配资金及社会福利金,因为他们不太可能需要保险金。

全球化怎么说也不会是劳动生产率增长缓慢的直接原因。事实上,全球化带来了物美价廉的商品,比如,在中国,劳动力价格很低,它出口规模的扩大刺激了发达国家的实际购买力,进而抵消了生产率的下降。全球化已被牵连到不断加大的收入差距之中。它降低了非技能劳动的需求,正如前面所提到过的,这使收入差距加大。另外,全球化弱化了工会与企业讨价还价的力量,提高了企业的利润收入。然而,全球化只是导致收入差距加大的众多因素之一,除此之外,技术进步的技能偏向性、大规模的失业等也是其中的重要原因。

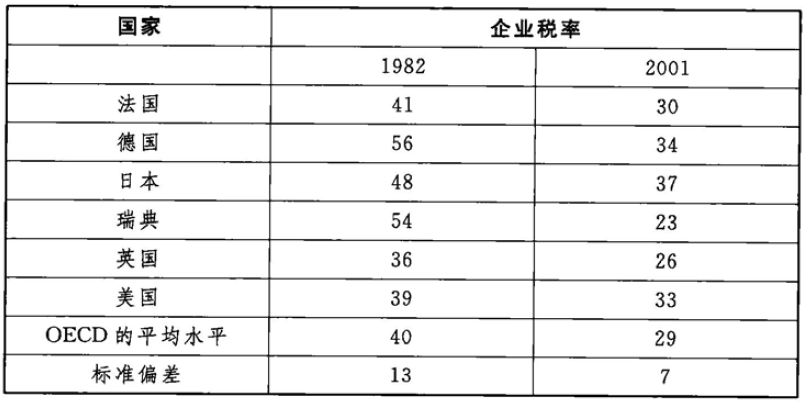

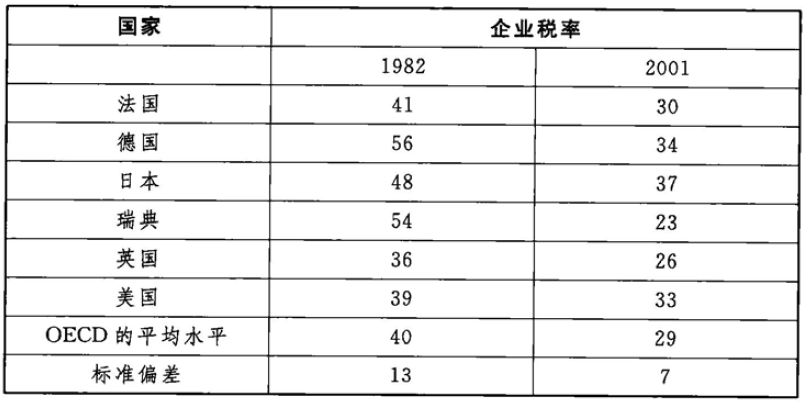

对于税收来说,由全球化带来的最显著的效果也许就是国家间的税收竞争,努力吸引国外的直接投资,并想方设法防止资金的外流。这必然迫使国家在压力之下削减企业税[1]。在OECD成员国,企业税率平均来看已有大幅下降,并且国家间的税率差距收敛显著(见表7.1)。然而,这对福利筹资的作用十分有限,企业税从未成为税收收入的主要来源,其中的原因在上面已经讨论过。20世纪60年代末期及20世纪70年代,企业税占总税收的比例处于下降趋势,反映出企业利润的缩水。到了20世纪80年代,在利润上升的支持下,这个比例趋于稳定。1980年和2000年,企业税在OECD成员国中占税收收入的比例相同(9%左右)。

[1] Rodrik(1997)。

表7.1 OECD成员国的企业税(1982~2001)

很多国际组织都在致力于推动社会福利的紧缩,尽管通常做法都比较谨慎。在本书中,OECD不仅告诫利益再分配的分配率不能过高,同时也呼吁在雇用方的劳动成本和工人的净工资间减少税收楔子。这个楔子包括雇主和工人的社会保障支出,所得税和间接税之和(大部分是这样计算的)。因此,这个楔子构成了税收的大部。所以说呼吁以降低劳动成本,刺激就业来将其削减,实质上是削减社会福利支出。2005年OECD的经济政策改革报告中,将砍掉税收楔子单列出来,作为10个成员国促进就业的主要手段,在加拿大,甚至要求其降低卫生保健事业的支出来支持减税行动。

在种种压力之下,人们也许会认为社会福利支出即使不下降的话其增长也会停滞,至少占GDP的比例不会再上涨,同时伴随着高福利地区的福利支出有所降低,并且很多福利需求有所减少。但实际上,这一切并没有发生。表7.2表明,社会福利支出占GDP的比例一直在上升,当然比起20世纪60~70年代的增长速度偏慢,而在国家间,支出水平趋于一致——标准差有所下降[1]。然而,高福利的北欧国家在社会民主主义的强烈影响下,在1980年和自由经济时期相比增加社会福利的幅度偏高。荷兰是个引人好奇的例外。它把支付给失业者医疗保险的责任转给企业,这一措施为政府节约了相当于GDP 3%的支出。总体上来说,这种社会福利支出水平趋于一致的趋势反映了南欧国家向北欧国家的社会福利水平靠拢,而不是滑向美国。这正符合纳瓦罗(Navarro)等人的结论:社会福利水平在全球化时代没有走向回落。

[1] Adema的分析表明,“社会净支出额”额度比文中给出的总份额少得多。尽管如此,它们的趋势还是一致的。

表7.2 OECD成员国的社会福利支出(1980~2001)

社会福利支出何以如此坚挺?最重要的原因就是人们对社会公共服务的广泛支持,特别是在像瑞典,社会福利支出充沛,公共服务质量高。在这样的国度里,国民高度依赖其工作收入以及政府的转移支付[1]。经济状况良好的受薪人士在公共教育一流、公共年金充足的地方一般不会热衷于由私人承担相关支出。这样的国家总对社会平等有着强烈的政治责任。尽管如此的政治偏好会阻碍生产率的提高,但是新古典主义经济学家几乎对此作不出什么批判。没有人在道义上要强迫你一定要比别的国家发展快,而且从最不具优势的瑞典的发展前景来看,它是一个及其成功的社会的范例。

[1] Lindbeck(1997)。

瑞典的高税率并没有使其制造业的生产率增长速度比别的工业化国家慢,包括美国。1990年~2003年,瑞典每小时的生产率平均每年增幅达6%,而美国的增幅只有5.2%,被视为为欧洲市场自由化典范的英国却仅仅为3.2%。瑞典的研发支出占GDP的比例在20世纪90年代的OECD成员国中也是最高的,比英国高出50%以上[1]。显然,高水平的福利支出以及高税率与发展活力并不背道而驰。马丁·沃尔夫(Martin Wolf)是全球化的忠实支持者,他对此得出了类似的结论:

没有证据表明,高税率国家普遍都在忍受资本外流之痛……结论是:缺乏竞争力的现象在这些高税率的国家中无迹可寻。更重要的是我们发现,它们并没有因为资本以及技术工人的外流,而受到太大的损害。

[1] 生产率数据来自于劳工统计局网站,OECD(2002)。

全球化甚至偶尔也会推动公共服务的发展。1999年冬天,流行感冒疫情袭击了英国。这一公共卫生事件让人们将英国的卫生系统与资金利用更好的法国的卫生系统比较起来。强烈的政治支持迅速转向英国国民健康保险制度上,在压力之下,英国首相布莱尔突然承诺将英国的卫生保健支出提高到欧洲的平均水平,5年之内将实际支出提高30%,这是一个向中游看齐的例子。

收入分配不平等

市场自由化会加剧收入的两极分化。在工资收入分配的一极,在金融市场的压力下,对高薪人员及高管人员的工资以及大股东的股市分红限制加大;而在另一极,企业则以创造更多就业机会的名义将工资的弹性加大。关于税收结构方面,自由主义者呼吁降低高收入者的所得税,并将目光转向间接税,同时为了强化激励,社会保险金可能会面临压力。如果这种压力无法抗拒,那么受影响最大的将是管制最严格的经济体,在这种经济体中,市场力量受到了最大的约束。本节主要探讨20世纪80~90年代的两极分化以及贫困问题。

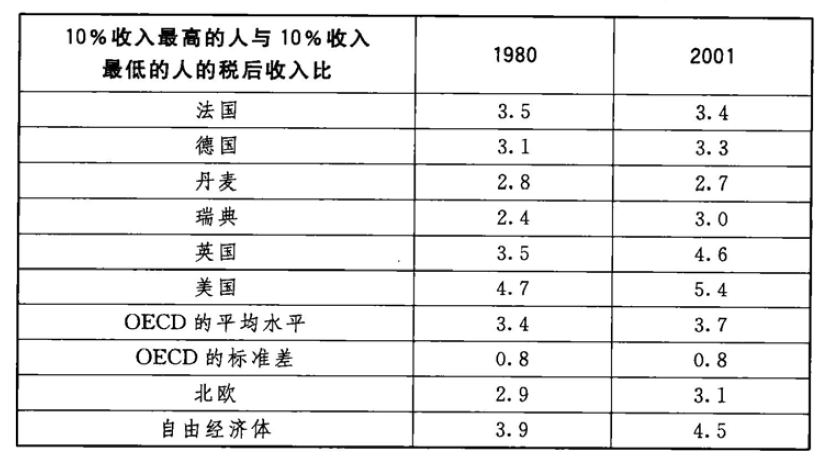

一份有关国家收入分配的研究发现:从1979年开始,大部分OECD成员国都出现了明显的两极分化,而意大利是个例外[1]。从20世纪80年代中期,意大利的收入分配不平等开始大幅下降。还有些国家,包括丹麦和法国在内,变化不大。20世纪80年代中期以后的10年里,两极分化波动的幅度最大,直到20世纪90年代后期才有所减缓。英国在20世纪80年代(撒切尔政府时期),两极分化上升得最明显。新西兰也是因为其全力推进市场自由化进程而出名,它的两极分化涨幅和英国的相当[2]。瑞典也在20世纪80、90年代经历了同样的遭遇,尽管瑞典的起点是平均主义。作为最不平等的国家,美国在这20年中收入差距继续拉大。

[1] 对这些趋势的众多研究还远未达成一致(Atkinson 2003;Smeeding 2004)。

[2] Froster和d’Ercole(2005)还提到日本90:10比率的惊人增长,1985~1994年,它从3.9增长到4.9。

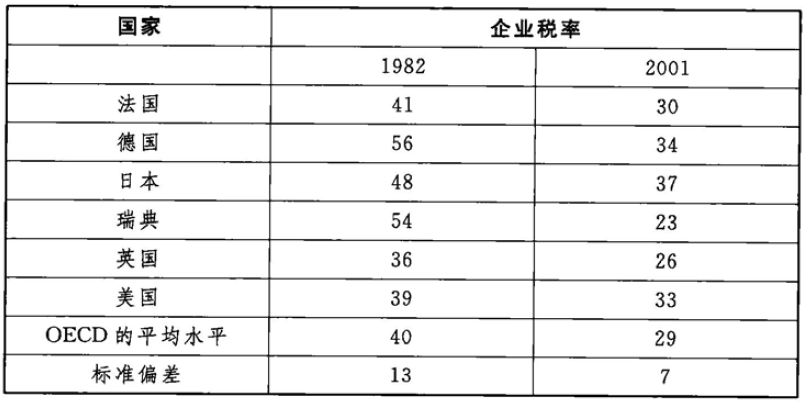

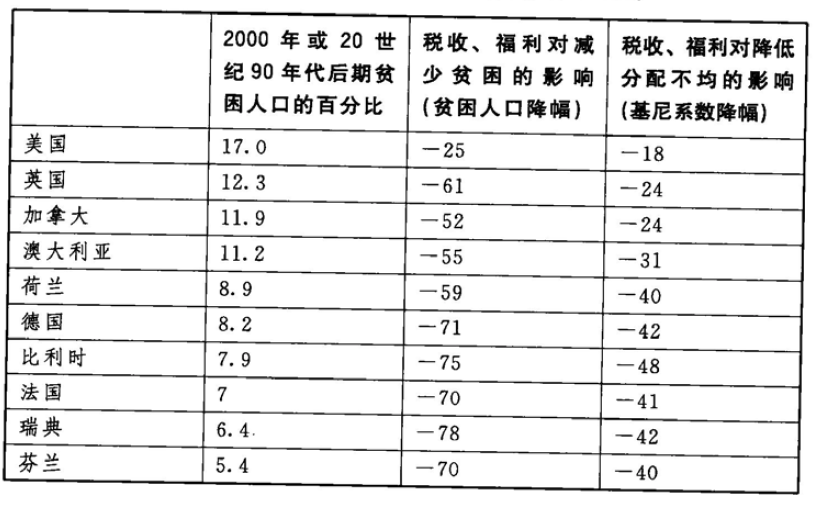

据表7.3显示,国家间收入差距的差别也很大,美国收入最高的10%的人拥有的财富与收入最低的10%的人拥有的财富之比几乎是崇尚平均主义的斯堪的纳维亚国家的2倍;墨西哥90:10所得的数值也是美国同比数值的2倍。这样人们可能会说美国与斯堪的纳维亚的分化差距广义上讲和墨西哥与美国的差距相当。大部分人会认为墨西哥的社会分配制度比美国的还不公平,但事实上,斯堪的纳维亚和美国与墨西哥和美国在收入差距上的差异相当,这说明了哪怕是在发达国家,分配不公平的程度差别也是很大的[1]。

[1] Smeeding(2002)给出了这些比较数据,如果90:10的比例是衡量绝对差异比价好的指标,那么根据这一指标,美国和斯堪的纳维亚之间的差异(在90:10比例中相差约2.5)与俄国和美国之间的差异差不多。

表7.3 OECD成员国的收入不平等(1980~2000)

“竞相杀价”意指站得越高,下降得越快。然而,这些自由经济体制国家的两极分化程度反而显著提高,并与北欧国家的差距拉大。因此,尽管高福利国家无法维持20世纪70年代末所获得的低收入差距水平,但随后的变化也不剧烈,并且国家间的差距还和以往相差无几。

我们在第五章讨论的是工资差距的拉大,特别是高收入者方面的情况。低收入者方面,使分配不平等现象加剧的重要原因是低收入者所占的比重。20世纪90年代中期,英国、加拿大和美国的工人中有20%~25%的人的收入低于平均工资的65%,这一比例在斯堪的纳维亚和比利时只有5%~8%。这一差别与劳务市场制度息息相关。收入分配不均与讨价还价能力也有密切的关系[1]。工作岗位的稀缺也是导致贫困的一个原因。失业率与因市场收入低而变得贫困的人口比例也紧密联系,与此相对应的大量的失业保险抵消了这一负面影响。

[1] Smeeding(2004);OECD(2004a)。

以红利和利息为主要形式的财产收入是引起两极分化的另一个重要因素。20世纪80年代早期,银行利率提高;20世纪90年代,企业在种种压力之下给股东增加分红,并最终导致一些国家企业的赢利能力有所加强,在这两大因素的综合作用之下,除了日本之外,各国的财产收入都大有上涨之势。财产收入(分红、利息和租金)和劳动所得(工资和自营职业收入)的比例在美国由1979年的15%上升到了2002年的18%;法国从7%上升到了12%[1]。斯堪的纳维亚国家的财产收入占的份额较低;挪威和芬兰的比例只有8%。考虑到通货膨胀的影响,两极分化程度实际上肯定要比数字显示的严重得多,1979年的通货膨胀率就远高于平常,因此,当年统计数据中的名义利率就要远高于实际利率。到了2002年,通货膨胀率降到很低,这时的利息才能代表实际的货币收益。

[1] 家庭收入的租金、股息和利息作为雇员报酬的部分再加上个体经营收入(“营业盈余和混合收入”)源自OECD,国民账户Ⅱ 2004,OECD网站。

和50年前相比,发达国家人口中通过财产获得收入的比例显著提高。尽管如此,财产收入的大多数还是被高收入者所掌握。平均来看,富裕的OECD成员国中,收入最高的1/5人口获得的财产收入占总财产收入的53%,工资收入则占40%。所以说,财产收入比例的增加加剧了收入分配的不均[1]。

[1] Forster和d’Ercole(2005)。像股票那样的真正的资本收益也应包括在收入分配当中,跨国数据是难以得到的。Piketty和Saez(2001)表明,1998年,美国实现名义资本收益占10%的高收入者收入的18%。

贫困、税收与福利制度

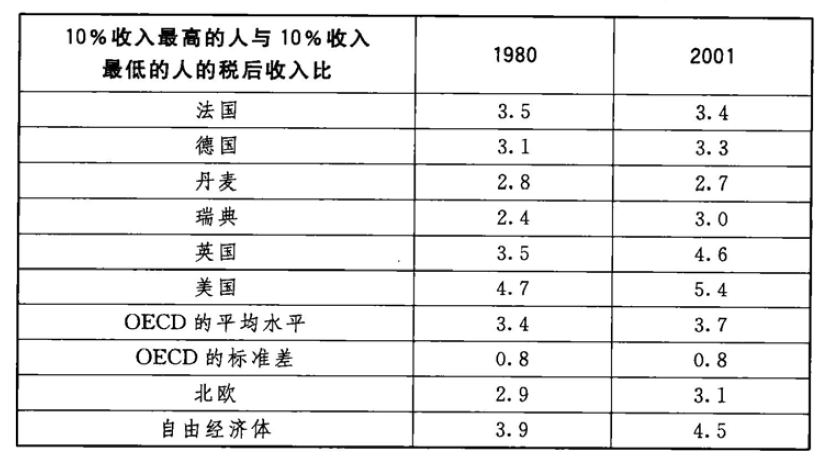

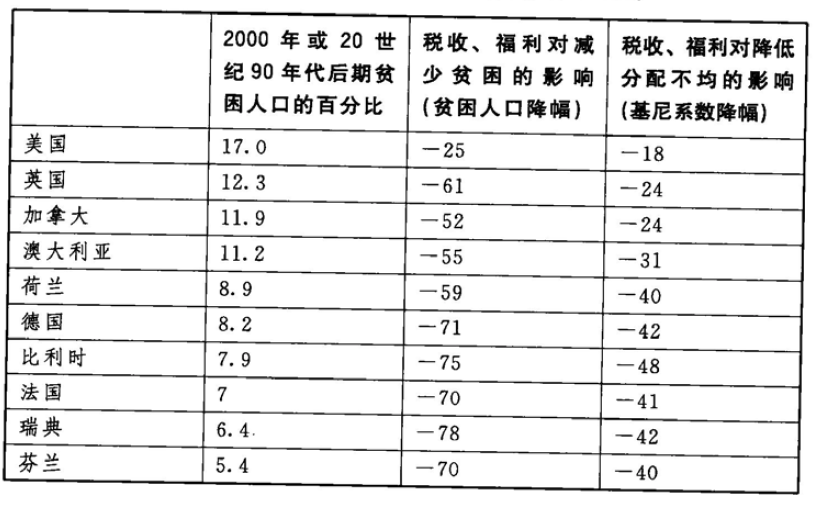

贫困的程度在收入分配方面受到了特别的关注,为了进行国家间的比较,按照惯例,文中将收入(以家庭收入为基础)低于该国收入中等收入一半以上的人口比例作为基准(见表7.4)。

自由经济体制国家的贫困人口比例要远高于北欧国家、英国和加拿大,是斯堪的纳维亚国家的2倍,而美国的比例大概是其3倍。2000年,之所以芬兰的贫困人口比例是美国的1/3,原因相当明显:当时的美国正处于极度繁荣的后期,而同时,芬兰国内的失业率很高。新西兰和英国在20世纪80年代中期到2000年间的贫困人口增长速度最快,这多少使OECD成员国总体的贫困人口比例有所上升。

表7.4 贫困、税收和福利制度的影响(2000)

税收与福利制度是解释贫困率差别的关键,对于因为市场初次分配不均而导致的贫困人口,北欧的很多国家通过增加社会福利支出的手段使近3/4的人脱贫[1];美国则通过税收和福利制度仅使其中1/4的人脱离。瑞典和德国在2000年时,因为市场初次分配而导致贫困的人口比例要远高于美国,但是再分配后,这个比例又远低于美国,这主要得益于两国广泛的福利制度。

[1] “市场贫穷”是指交税税收与转移支付之前,收入少于国家中等收入一半的人口的比例。拥有良好社会福利的国家往往市场贫穷和不平等程度更加严重。例如,养老金领取者可能更加依赖于国家提供的福利,甚至觉得没必要独自费心费力地去赚钱。德国似乎是个例外,它的市场贫穷度很低,税收和福利在减小贫穷方面的效果相对较小。

通过表7.4最后一栏,我们能看出税收和福利制度对收入分配不均所产生的总体上的影响,这主要通过被广泛应用的反映收入分配差异状况的基尼系数来进行衡量。北欧的税收与福利制度在再分配方面所取得的成就要远高于其他自由经济体。有人认为,社会福利标准整齐划一对社会公平会有更大的推动作用,例如,英国的养老金及失业救济对每个人都相同,而瑞典的福利标准则因个人收入而定。与之相对的就是“再分配悖论”,即我们越以穷人为目标群体,越想通过转移支付来消除贫困、实现公平,那么我们减少贫困和消除两极分化就越难。原因就是:福利制度若对中产阶级的愿望有所照顾,那么源于他们的支持力量则会更强烈。例如,划一的养老金使中产阶级广泛倾向于依靠自己解决养老问题,像在英国,养老金制度被慢慢侵蚀,渐渐变成了一张残存的社会安全网,甚至到了很可怜的地步。显然,社会福利要顺势调整,使更多的人拥有一定程度的经济自由。在很多OECD成员国中,有超过2/3的家庭拥有自己的住房,甚至在这方面发展较为落后的德国,一些企业将其拥有的大量公寓都廉价拍卖,住房拥有率有望从40%升到60%[1]。

[1] Scanlon和Whitehead(2004)。

虽然社会福利面临压力,但发达国家的税收和福利制度在过去的20年里对缩减两极分化的作用却是相当稳定的。20世纪90年代,基尼系数降低的程度和20世纪80年代早期的相当。正如肯渥西(Kenworthy)和蓬图森(Pontusson)所指出的那样:尽管几乎所有的欧洲国家在20世纪80、90年代都对一些转移支付项目的支出有所压缩,但大多数情况下压缩的规模都相对较小。休伯(Huber)和斯蒂芬斯(Stephens)对此得出的结论十分相似:除了一些特例外,政府对社会福利支出的削减都是有限的,尽管失业率有所上升,而在收入平等、减少贫困等方面的成果却有所加强。然而他们强调,发生在撒切尔政府时期的英国以及新西兰的较大范围的社会福利紧缩与收入分配的两极分化是紧密联系的。日本的社会福利也有大幅度的削减。1997年~2003年间,日本个人医疗费用由医疗保险支付的比例从90%降到了70%[1]。

[1] Itoh(2005)。

很多人特别反感收入分配不均通过家庭渠道一代一代地进行传递,因为他们认为个人的社会地位和经济地位应该独立于家庭环境之外。收入地位的家庭式传递从经济角度看是无效率的,同时对相关的个人也是不公平的,很多人的才能因此而被埋没。机会公平已成为很多政治家特别关注的焦点。像布莱尔,因为害怕失去中产阶级的支持,就不愿意再花工夫去谋求更大的结果公平。然而,一些结果不公平的现象,像儿童贫困、儿童保健的缺失以及贫困学校等都极可能代代相传。此外,生活在贫困家庭幼儿占总人口的比例要远高于穷人占总人口的比例(见表7.4)。因此,在美国,2000年的贫困儿童大约占儿童总数的22%;意大利、英国、爱尔兰和新西兰的这一比例大约为16%,而在斯堪的纳维亚国家,这个比例仅为2%~4%[1]。

[1] Forster和d’Ercole(2005)。

经济地位只不过是衡量一个人为社会所做贡献多少的手段而已,并不能完全说明一个人的能力。然而,一个人处于低收入阶层,特别要是在一个分配相对不公平的国家里,这意味着他将面临着多重劣势。因此,经济地位从父辈传向后代的程度是十分重要的。作为阐述家庭环境影响作用的一个典型例子,在英国,2000年的时候,一个人的父母的收入若处于最低1/4的阶层,那么他们将来处于收入最低1/4阶层的概率是处于收入最高1/4阶层的4倍。那些父母收入处于最高1/4阶层的人将来仍处于收入最高1/4阶层的概率是处于最低1/4阶层的2倍。

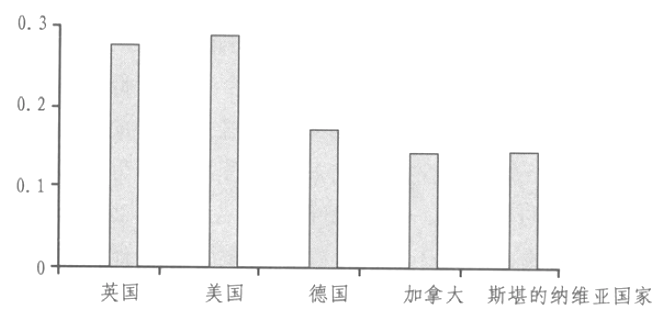

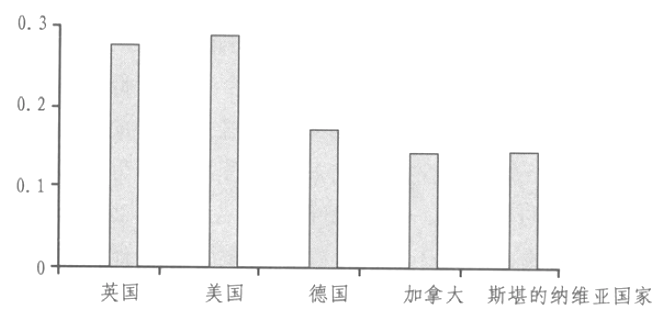

为了研究父母的经济地位在多大程度上会传给后代,我们对国际上相关数据进行了仔细的分析和比较,并发现:在美国,如果父亲A的收入是父亲B的收入的2倍,那么A的儿子将来的收入大约会比B的儿子多29%;而在斯堪的纳维亚国家,差别大约为14%。这说明社会流动性在美国要比在斯堪的纳维亚国家小的多。如图7.1,和美国相比,德国和加拿大的社会流动性更接近于斯堪的纳维亚国家的水平[1]。也许最具戏剧性的发现就是英国20世纪80年代末,年龄为30岁的人和2000年年龄为30岁的人比较,后者的社会流动性有了大幅的下降。二者之间一个很明显的差别就是前者在小时候经历了20世纪60年代的情况,而后者在20世纪80年代时还是小孩子。两代之间,限制社会流动性的影响因素在英国变得越来越强。总之,英国的社会流动性已经从北欧的水平降到了接近美国的水平。

[1] Blanden等(2005)提供这些数据,国家排名是与之前Corak(2004)的评论是一致的。

艾斯平·安德森在他的文章中总结道:通过对贫困儿童进行经济援助来消除贫困的方式为他们提供了更多的机会,然而其重要性却远不及提供的公共社会服务。他还指出:斯堪的纳维亚国家的日托服务基本上是全国统一的,并且教育水平极高,穷困家庭出身的孩子可以从中受益更多;在美国,情况则完全不同——日托服务良莠不齐,穷困家庭的孩子都被集中到低端的服务中心。

图7.1 代际收入的相关性(2000)

差异的大小及持续性

本章已简要回顾了发达经济体之间差异的诱因,主要集中于福利支出、收入不均、税收制度、贫困的水平以及社会流动性上。从中,我们得出两大结论:第一,尽管在支付福利支出方面各国都面临压力,但国家间的分配模式差别确实很大,可以说是千奇百怪。此外,国家间的序列却是异常稳定。斯堪的纳维亚国家在各方面都堪称是平均主义的表率,而与之相对应的自由经济体制国家,主要是英国和美国,则走了另一个极端。欧洲的大陆国家则分散于这两极之间。如此看来,相对宽厚的社会福利、高抚恤金以及经费充裕的社会服务联合低的收入不公和财产收入权重的减轻,在它们的共同作用下,可以使两极分化水平、贫困水平都有所降低。第二,尽管社会福利在一些方面有所削减,收入分配不均也有上升的趋势,但这些变化并没有将更符合公平正义的分配模式一扫而空。在相对不公平的国家中,两积分化的趋向实际上正在蔓延。迄今为止,似乎还没有什么明显的迹象表明会出现什么混乱来将国家间的这种差距彻底消除。事实上分配模式的差异已经扩大。这表明:哪怕是在毫无束缚的资本主义体制下,“谁得到什么”这个问题仍然会影响到所有经济产出的最基本的法则。本书的最后一部分主要对这一问题进行思考和展望。

平均主义的命运

前面章节已经介绍了发达国家真实收入的前景,由于体制变化、人口增长缓慢、环境制约,如果再加上中印两国经济地位的异军突起,那么还会产生一些预料之外的应对问题,人们的实际收入增速将放缓。此外,中印崛起的影响面将不仅仅局限于收入分配,还将触及社会福利。

增速放缓意味着承担再分配责任人群的真实收入的增长停滞,甚至会有所减少,这将使再分配陷入困境。另外,如果企业利润增速快于工资增速,那么通过国际协定企业税率的方式会带来更高的社会救济金,同时也会给不可宽恕的避税丑行以痛击。特别有趣的是,这一协定要求所有(或几乎所有)的主要经济实体签约才能生效[1]。实际上,大部分用于再分配的国家收入还是要来源于对工资的课税以及工薪阶层,尽管这种方式多少还有改进的余地。

[1] 对高度资本流动的一般分析结论是,它迫使国家去保证雇主去赚取回报率并且限制企业税。但是Bowles指出,这种竞争也意味着雇主不能赚取超过去后税的“世界利润率”。劳动力将变成商品的“剩余索取权”,例如,工人会得到更努力工作的所有收益,而不是与老板们分享利益。

全球化还有一个方面会降低人们对社会福利的支持。辛恩(Sinn)认为:移民流特别愿意投向高福利国家成为社会福利的受益者,但这会慢慢迫使现在的高福利政策逐渐萎缩,以避免吸引太多人移民。由此可能带来的结果是欧洲福利被连续分拆。这种担忧似乎有夸大其词之嫌,但是移民对社会福利的影响却是长期的。一项研究发现了这样一种趋势:移民占总人口比例比较高的国家要支付较少的转移支付费用。这说明开放的社会(非均质的),可能在社会产品上花费更少。顺着相同的脉络,艾莱斯那(Alesina)等人从一项对国家间社会福利的研究中总结道:

在美国,穷人间的种族隔离与少数民族代表性的不均衡很明显是限制再分配的重要因素,并且种族隔离确实在全世界都是再分配的障碍。美国再分配的历史清楚地告诉我们:美国人对社会福利的仇视部分是因为社会福利支出不是均衡地进入到少数民族的手中。

这些模式被有些人利用,来证明其这样的观点:再分配福利与开放的多民族社会根本不能调和。但是,正如我通篇所讲的,平均主义的消退并不是一个不可抗拒的结果,不管世界经济发生什么变化,也不管这个变化有多大。在这已过去的路途艰难的30年里,社会福利源于政治运动,又被政治力量所反对。无论是亚洲推行的工业化,还是移民的逐渐增多,都并不意味着政治行为对社会福利的作用是无效的。当然,这还需要再花费更多的功夫来促进人心团结,也需要必要的政治动员来维持这一适用于今天的越来越全球化的概念——平均主义。

幸运的是,大量的事实证明,平均主义的支持力量仍很活跃。OECD报告从国际社会科学项目中总结道:每个OECD成员国的调查回应者中,都有60%以上的人同意这样的观点——在他们所在的国家中,收入差距太大。其中,美国持这种观点人的比例为60%左右,西班牙、意大利和法国的比例几乎达到了90%,德国和英国则为75%~80%之间。只有在美国,同意或强烈同意“减少收入的两极分化是政府的责任”的人没有达到50%,这一比例在英国超过了60%。20世纪90年代,瑞典和挪威人认为医生的所得应该是一名工厂非技术工人所得的2倍,同时,一家大型国际企业总裁的所得不应该高于非技术工人所得的2.5倍。在美国人眼中,医生和非技术工人的合理收入差为6倍,而总裁的更高,为非技术工人的11倍[1]。思想和政治传统在人们的态度和具体分配模式上造成了这种巨大的差异。收入分配情况的恶化不能简单地认为是市场力量所不可避免的、自然的结果,政治因素依然不可忽视。

[1] Forster和d’Ercole(2005);Svallfors(1997)。

追求经济增长

蛋糕该如何分配不能与经济增长的问题相分离。经济增长在20世纪60年代刚被提升为经济活动的首要目标,质疑之声便随之而来。这些声音包括要加强治理环境污染、交通阻塞以及保护由于资源正在枯竭而带来的一些制约经济增长的自然因素。但是,我们真的从社会总产品的增长中受益了吗?

社会调查多次涉及人们的“幸福度”和“对生活的满意度”等问题,通过对不同时期人们的回答进行比较,我们得出了惊人的结论:尽管多年来人均GDP在不断增长,但是人们的康乐水平却并没有显著提高。日本在1958年~1991年间的人均收入增长了6倍,然而日本的生活满意度报告却显示没有什么变化。在美国,从1945年起经济增长虽然放缓,但仍然增速相当。人们的生活幸福指数却没有任何起色,英国也是如此。一些欧洲国家,特别是意大利的幸福指数从1975年开始尽管有些增长,但调查显示这与迅速增长的家庭收入却关系不大。

调查还显示:在一个指定的时间点上,一个国家中那些收入较高的人明显享受着比收入相对较低的人更高的生活满意度,这倒使情况变得复杂起来。也就是说,如果总体的收入有所提高,那么康乐水平也会随着总体提高[1],但事实却并非如此。如何解释呢?首先,我的绝对收入对我的幸福感受的作用可能没那么重要,而我的收入和身边的人的收入相比,与平均收入水平相比或者和一些其他相关人群相比的结果则是真正影响我的感受的因素。如果是这样的话,那么当人们的收入水平都有所提高时,一旦意识到自己的相对地位没有提高,那么他的幸福感就不会有什么提高。另外,一些其他方面的趋势也会消除高收入带来的效应。

[1] Layard(2005;31),Frey和Stutzer(2002)。数据还表明,在社会福利的差异方面,底层和中层的差异比中层与高层的差异要大很多。这意味着一个更平等的收入分配,特别是顶层与底层差异的减小将会增加平均幸福程度,这证实了一个关于平均主义的古老论点。

实际上,经济增长模式本身会对影响我们幸福指数的一些重要因素产生负面影响。美国社会普通调查把经济状况列为影响人们幸福指数的第二大重要因素,同时,排在第一位的是家庭关系,工作则被排在第三位。家庭关系可能在压力之下而变得紧张,因为一家人越来越多的时间被用在工作上,特别是在美国,不仅成年家庭成员都要参加工作的家庭在增加,而且参加工作的时间也不再减少。这就会导致由朱丽叶·朔尔(Juliet Schor)所定义的“工作与消费的恶性循环”。此外,据调查显示,工作满意度在一些国家,包括英国、德国和美国等国家在过去的30年里都有下降的趋势。鉴于劳动力技术水平的提高会使工作变得更加富有趣味,因此,工作满意度的下降似乎不可理解。然而,很多要求具有从业资格的工作实质上对相关技能的利用率却很低,同时,对更高工作弹性的强烈要求会导致低水平的工作满意度及个人安全感。在这方面,理查德·森尼特(Richard Sennett)曾有过精彩的表述:失业在更高的水平上使康乐度降低,它的破坏性要比降低收入的破坏性大得多[1]。

[1] Layard(2005:63);Schor(1992);Green(2006);Sennett(1998)。

关于如何阐述这些从调查中得出的证据是有争议的。从表面上看,它确实印证了这样一种观点:在发达国家,工人或消费者确实都在为了不落后,而争分夺秒地做着单调的工作。如果我们所有的人都共同约定不再为追求更高的消费而挣扎,那么毋庸置疑,我们会从中受益,但是攀比之下,又有几人能真正作到如此?

此外,对社会和工作依赖的减少、媒体影响的加强,促使人们更多地去与富人、名人相比较,而不是与周遭的人相比较。在很多国家,高层次的人与大多数普通人的差距越拉越大[1]。因此,与高层次的人相比较必将加大人们的不满意度。这就不难解释时代华纳旗下美国有线新闻网在2000年的非常规民意测验中,为什么39%的美国人相信要么他们属于最富有的1%之列,要么他们会在不久的将来成为其中的一员[2]。

[1] Schor(2004)。

[2] Runciman(2005)。

最重要的问题是,资本主义的生产率很高,并且可以一直保持下去,人们从中受益匪浅,高生产率也为人们提供了一揽子选择,人们可以选择追求更高的产出,也可以选择减少工作时间。大家都知道,美国就选择了要不断提高人民的物质生活水平,并且在近几十年里美国人的物质生活水平已经很高了。在欧洲,人均工作时间持续减少,最近一项研究发现,国家间工作时间的长短和生活满意度成反比。当提到美国1948年的生活水平现代人仅用过去的一半的时间就能创造出来时,朔尔用了一种令人难忘的方式来描述:“想象一下,美国的工人现在可以工作一年,然后带薪休假一年了。”

除经济增长外,优先权的再定位对其他大部分因素来说需要来一次大的转变。21世纪的社会主义思想宣称,和危机四伏的资本主义私有制相比,公有制可以更快地提高人们的物质生活水平,并更公平地分配社会产品。但是,社会主义的长远目标是在物质生活更加富足的方向上实现人的全面发展。在如今资本主义仍占优势的条件下,社会是否有可能在社会主义方向上迈开步伐呢?

认为经济增长会优先为社会发展提供物质基础的思想并不仅限于社会主义者。凯恩斯在他的《凡尔赛和约的经济后果》(The Economic Consequences of the Peace)一书中曾有过对第一次世界大战前欧洲的讨论,在其中,他预测道:随着经济的不断发展,也许会有一天,人们的生活会得到极大的满足,人们视劳动为最大的享受,那时,过度工作、过度拥挤以及饥荒等社会问题将不会再现,人们的物质生活极大的丰富,每个人都舒适地享受着生活。如今,英国的人均GDP已是凯恩斯写书时的4倍,虽然资本主义已发展到了一个世纪前不敢想象的程度,但这是否在工作与其他活动间为人们创造了新的平衡?要想朝着这个方向发展,最有新意的政策建议就是要保障人们的基本收入。

在“基本收入”制度的安排下,每个人都能定期从国家领取固定金额的现金拨款,不论他的收入多高,也不管他处于就业还是失业状态,他都可以随意将这笔钱花在任何地方。在一定水平上,这种方式可以替代前面提到的资产调查给付制度。很多福利国家为了既可以消除贫困,又不增加财政支出,开始逐渐将福利政策向调查给付制度上转变,但这一制度存有显著的问题。首先,宣称自己要享受低保让人觉得难以启齿,同时领取低保在操作上具有一定的复杂性,因此在那些有需要的并且符合条件的人当中,享受这项福利的人所占的比例很低。其次,收入调查给付制度要求高效率的税收,例如,一个人本来的收入水平可以接受社会救济,但是当他的收入增加时,他就可能不想说明这一情况,同时逃避缴纳个人收入所得税与社会保险。所以说,“基本收入”制度可以节省大量的社会保险管理费用,同时增加对参加工作人员的激励效应,特别是对于临时工,“基本收入”制度可以助其摆脱暂时失业所带来的困境。当然,边际税率就必须全面提高以保障这一“基本收入”,但是总体上来说,他们不再失去基本保障的意义要远比给与其临时补偿的意义深远[1]。哪怕是“基本收入”被定在一个适中的水平,失业者还能够得到额外的保险金,这样如果他们参加工作的话,就意味着无论他们做什么工作都能从每周几个小时的工作中赚得更多的收入。

[1] Van Parijs(2003)对这些问题以及关于基本收入等问题有明确的论述,Van Parijs(2001)也吸取许多作者对基本收入的意见,也可以登录网站:http://www.basicincome.org。

“基本收入”制度将会重铸福利要件,使其更趋于平等,从这个角度来说,意义极其深远。特别是对于那些在当下处于守势的福利支持者来说,他们已经取得了一些胜利,这一制度会帮助他们推动公平主义效果。然而要想真正考察“基本收入”制度的作用,我们必须将其效果普及到现在正在依靠社会救助的人。总体来说,“基本收入”制度确实为更重要的社会优先权再定位保留了一丝可能性。

在资本主义制度之下,工作并不需要去满足某些内在的需要,并且对于有些人来说,工作就是维持生活的一个工具而已。美国的一个汽车工人表达了“为了生活而工作”的这一思想,他大部分周一都要缺勤,并向愤怒的经理解释说:他每周只工作四天,是因为如果他每周仅工作三天的话,就活不下去了。很多低收入的工作都毫无乐趣可言,相反,一些专业性工作可能更显多样化和趣味性。但是,前面我们已经提到过,这些工作仍然可能给人带来不安全感,特别是在一些地方,人们一门心思地要求增加工作弹性。假如“基本收入”制度可以被定在一个比较合适的水平的话,它就会给工人,特别是低收入者以更强大的力量来和雇主讨价还价,因为他们有了经济后盾之后,就再也不怕雇主以解雇为名降低工资,他们甚至可以主动退出,以获得更好的工作机会。更重要的是,它可以在经济上保证工人可以花更少的时间工作,或许少数生活十分简朴的人可以依靠这部分收入而不去工作,并且可以拿出更多的时间来追求自己喜欢的事情,享受生活。人们可以像J·K·罗琳(J. K. Rowling)那样撰写儿童故事;像摇滚音乐人那样拿起吉他尽情地欢唱;像计算机迷那样在网上冲浪,享受网络为其带来的无尽的资源;人们也可以照顾孩子,从事园艺工作等等。

这一计划也会引出两个重要问题。第一,“基本收入”制度是否可行?特别是那些受益者真的可以在任何时间自由地做任何他们想要做的事吗?人们,哪怕是新新人类是否愿意接受它,举个简单的例子,人们是否会接受“基本收入”制度,然后坐吃别人的劳动所得?从一开始衍生出来的所有无条件性都可能会差之毫厘,谬之千里。为了证明“基本收入”制度至少在一定层次上的合理性,有必要稍微限制一下它的分配。阿特金斯(Atkinson)提出了“参与收入”的建议,包括一个很广的范围,像有偿的工作、家庭、退休、教育以及志愿者活动等,这几乎覆盖了大部分人群和活动,不仅仅限于有偿工作。这样,新新人类就得在业余时间工作或者学习来获得报酬。最终,把没有资格分享“参与收入”的极少数人排除在外将变得更加麻烦且消耗更大——这样,“基本收入”制度就起到一个管理作用。

首先来看,“基本收入”制度违反了我们前面提到的“再分配悖论”的内容,它认为划一的社会福利所取得的再分配效果不如按照收入水平确定福利标准并获得中产阶级支持所取得的效果好。显然,划一的社会福利对于高收入者来说意义并不显著。但是,“基本收入”制度能够增加人们选择机会的特征填补了现有福利制度的一项空白。对于一对双方都工作,已达到小康生活水平的夫妻而言,如果他们都工作的话,那么高额税收会使他们发现两个人中,只有一个全职工作,另外一个做一个兼职工作,再加上“基本收入”,他们的生活会变得更加舒适。当然,对于已有的福利制度来说,还有很多矛盾尚待解决,像一个人需要在一个国家生活多长时间才能获取“基本收入”等。当然,不可能有什么灵丹妙药能解决所有的社会问题。

然而,对于一本关于经济方面的书来说最根本的就是钱该从哪里来的问题。人们的个人收入可以由“基本收入”来补偿,那么是否会有足够的工作来维持“基本收入”的资金来源呢?如果“基本收入”促使非技术工人减少工作时间,同时高素质人员为了少缴纳用以支持“基本收入”的税金而不拼命地工作,那么这一制度难道不会因为投入的工作时间不足而使社会必要产品缺失?从政策的可接受性的角度来说,“基本收入”的推广形势可能会相对比较严峻。它可能会对劳动供给产生一定的影响,因为大部分人还是更愿意参与到正规部门的活动中。同时,一些低收入者也可能会减少工作时间,而其他现在处于失业状态或者陷入贫困的人则会更多地选择去工作。但是根本问题是,如果这一制度适度地降低了正规部门的工作量,同时使分配更加公平的话,那么总体上来说,这些效果会变好。现在,很多正规部门的工作产生了严重的负外部性,这些工作挤掉了人们发展人际关系和从事其他活动的时间,而这些活动恰恰能给人们带来本质上的满足感;同时,这些正规部门的工作所产生的消费,给环境带来了严重的消耗。

上一篇 回目录