中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 相关链接:卢卡奇

失败的胜利

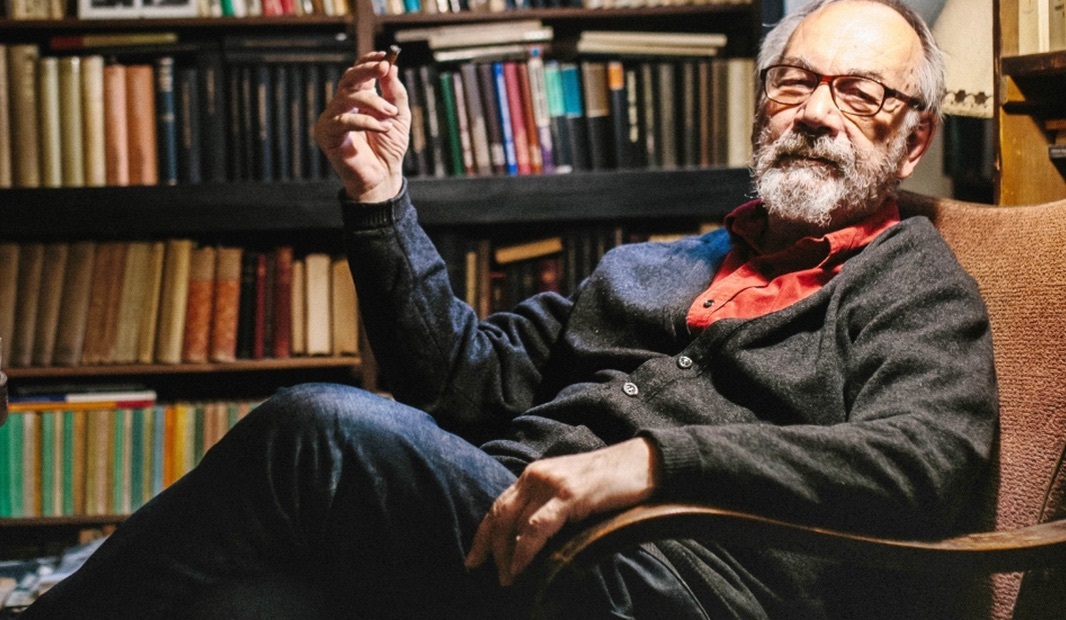

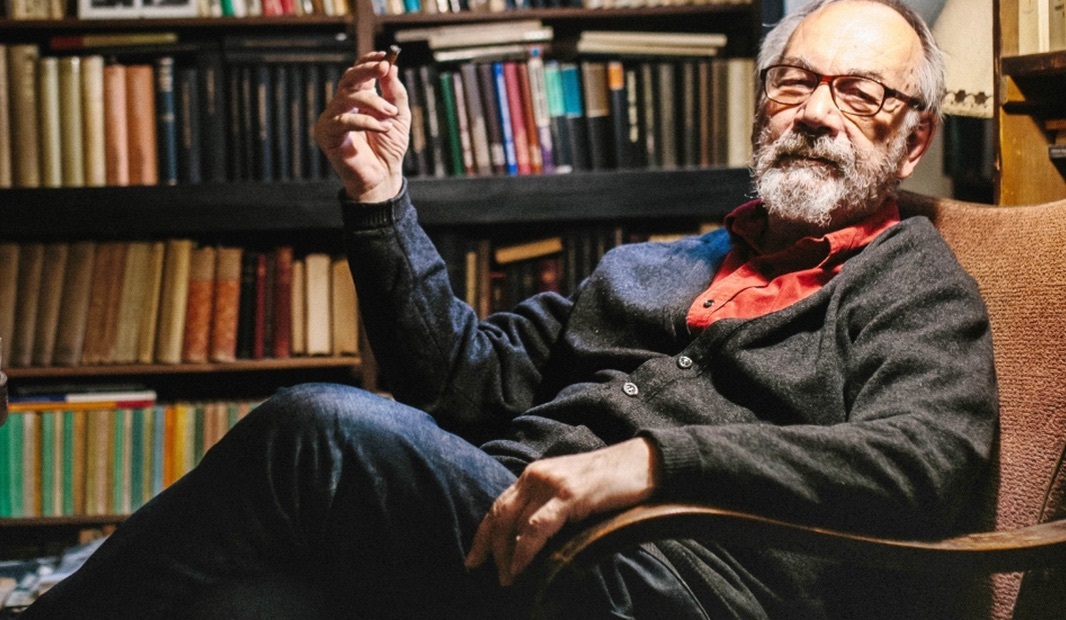

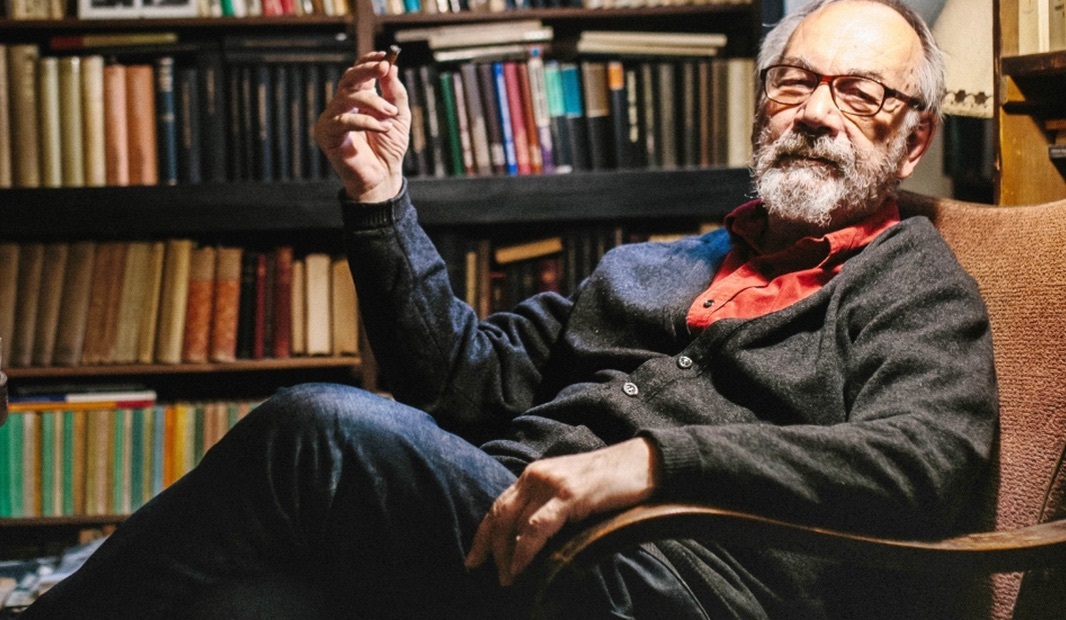

悼念已故匈牙利哲学家、卢卡奇研究专家塔马什(Gáspár Miklós Tamás, 1948-2023)

巴甫洛斯·罗福斯(Pavlos Roufos)

2023年3月3日

Moses 翻译、轮值义工 校订

I.

从历史上来看,政治丧礼一直与威权统治联系一起。这些丧礼本身所具有的神圣光环,即使是残酷压迫的政权也不愿意对其压制——当然也有例外,正如去年(2022)5月以色列政府在什瑞安·阿布·阿克莱(Shireen Abu Akleh)的丧礼上所展示的那样——当不存在其它形式的抗议时,政治丧礼经常成为公众表达异议的渠道。然而,人们通常认定的这种联系忽略了一个重要的前提条件:将表达悲伤和哀悼的丧礼视为一种集体仪式的概念。这种视角有助理解我们当代的困境。政治丧礼的逐渐消逝当然不意味着威权主义的消失。相反,它表明了另一种转变的风向,这种转变已经席卷了威权主义和自由主义的政权:哀悼变成了私人事情。

2023年1月,加斯帕·米克洛斯·塔马斯(Gáspár Miklós Tamás)的丧礼具有明显的政治色彩。它不止是把亲属和老朋友聚在一起。在那个寒冷的周二下午,前往法尔卡斯雷蒂公墓(Farkasrèti cemetery)的人中,绝大多数人并不认识加斯帕本人。除了几个奥尔班(Orbán)政权的支持者(他们中的一些人可能是来亲眼看看如匈牙利一家报纸在加斯帕去世后所宣布的:匈牙利马克思主义的终结)外,前来丧礼的年轻人和老年人、当地人和来访者聚集一起,这是因为失去了一个公共知识分子的悲伤并不是一件私人事情。

II.

1948年,加斯帕出生在历史上被视为特兰西瓦尼亚(Transylvani)的首都城市。这个城市被匈牙利人称为科洛日瓦尔(Kolozsvár),罗马尼亚人称之为克鲁日(Cluj)。1974年,为了配合齐奥塞斯库(Ceaușescu)试图将他的统治嵌入民族主义神话,加了前罗马帝国时代的纳波卡(pre-Roman Napoca)而给这座城市赋予了一个当代名字——克鲁日-纳波卡(Cluj-Napoca)。撇开语言差异和民族神话不谈,这些不同的名称都描述了一个“封闭空间中的城堡”。图尔努尔·克罗伊托里尔(Turnul Croitorilor)城堡的废墟仍然留在老城区的郊外,但其名称所剩下的从未有真正意义。这座城市对国家的认同长期处于悬而未决,这意味着它更为开放而非封闭的:出生于此的加斯帕,他在智识上和地缘上的广宽视野可以看作是这点的印证。

在二战前后的动荡岁月里,加斯帕的父亲老加斯帕.塔马斯(Gáspár Tamás)(1914-1978)和母亲埃尔兹贝特·克劳斯(Erzsébet Krausz )(1907-1977)都是坚定的国际共产主义者,这对加斯帕产生了很大的影响。虽然加斯帕母亲那边的许多犹太亲属在奥斯威辛( Auschwitz)被杀害,但她因为被德国纳粹盟友的安东尼斯库(Antonescu)政权视为“布尔什维克煽动者”而被囚禁,逃过了被驱逐而入集中营的命运。他的父亲自1938年起因为共产主义活动而入狱,后被强制征召到前线而缩减刑期,1944年因受伤而回到了克鲁日-纳波卡,从此一生要靠拐杖行走。

战后,加斯帕父母的生命轨迹,反映了革命运动被斯大林主义和民族主义压垮的命运。他们的许多同志,在罗马尼亚和匈牙利的秘密警察或盖世太保的酷刑中幸存下来,从纳粹集中营返回国后,却被新政权再次逮捕。与斯大林主义辩护士所说的相反,他们这些人正是对解放事业的坚定忠诚,令到他们成为新的“社会主义”政权的异见人士。在加斯帕的童年和青少年时期,父母把知识和经验传授给他:除了音乐、诗歌、哲学和掌握每门学科所必须的严格学习外,他们还教他如何忍受酷刑的技巧,预期“他们的”党的黑色汽车有一天的到来。

1974年2月一个寒冷的清晨,加斯帕迎来了人生的转折点。他失去了工作,原因不是因为他做了什么,而是因为他在任职的文学杂志《乌通克文学杂志》( Utunk literary magazine)拒绝为齐奥塞斯库愚蠢的新“道德准则”写一篇评论。不久,那辆黑色的汽车来了,开启了一段紧张的恐吓时期。当罗马尼亚秘密警察的定期“邀请”变得难以忍受而被监禁只是时间问题时,加斯帕的父母敦促他离开这个国家。1978年,他这样做了。

他本可以在法国定居:他的叔叔在巴黎的雷诺汽车厂工作。但他受到匈牙利日益蓬勃的反对运动的鼓舞,他选择去了匈牙利。然而,他的“坏名声”先于他到达了。那里迎接他的同样是“虚伪、愚蠢、残酷、压制和凶险”的秘密警察体制。他在布达佩斯大学教授哲学的工作最终也因参与异见运动而被迫中断。当1981年波兰发生雅鲁泽尔斯基政变后,他以个人名义发表了他对波兰反对派的支持声明。他因此再次被解雇。

III.

今天经常被忽视的是,1953年6月东德建筑工人的起义、1956年匈牙利的工人委员会或1968年捷克斯洛伐克的起义,都是以无产阶级自我管理的名义而非市场自由的名义进行的。加斯帕的异见者网络也同样提出了左翼对东欧政权的批评。然而,尽管受到“社会主义或野蛮”( Socialisme ou Barbarie )或卡尔·科尔什(Karl Korsch)的反斯大林主义立场的启发,但到了1980年代,许多东欧异见分子,包括加斯帕在内,开始感到“试图从左翼方面克服苏联式体制注定失败”(见他的《我们犯了什么错误》(Where We Went Wrong) 2009年)。他们越来越相信,结束独裁统治意味着“付出的代价是迎接资本主义”,于是他们开始为改变自己的立场而寻求理论支持。这时期的加斯帕正在西方国家担任了不同的教学职位:他广博的知识和他的语言天赋——他精通多种语言——使他得以在哥伦比亚大学、牛津大学、法国高等师范学院、芝加哥大学、耶鲁大学和纽约大学任教。在这些年里,他对“共产主义”政权压迫的深深失望和不满与该时期的(新)保守主义时代精神(zeitgeist)相契合的。

东欧政权的崩溃伴随着集体希望和政治想象力的高涨。加斯帕匆忙回国并参与其中。但斯大林主义机器的解体与“经济黑洞、飙升的失业率和第三世界式的不平等”密切相关(参见他的《来自布达佩斯的言论》(Words From Budapest),2013年)。加斯帕是政党「自由民主主义者联盟」(SZDSZ)的主席,在国家过渡到新政府后当选为反对党的议员,他觉得自己与这场历史灾难有关。在这场灾难中,在这个拥有1000万人口的国家,当议会花了数月时间讨论新共和国的旗帜时,200万个工作岗位消失了。他后来反思道,“我们天真的自由主义”,“将一个新生的民主交到了一群不负责任、充满仇恨的右翼政客手中,并为重建一个偏狭、顺从、怨愤的社会世界做出了贡献,让人想起了1945年以前”。原本是“从集权胁迫下的解放”,最终却导致了“集体社会力量的削弱”。

加斯帕对于这种转变的回应是,“重新回到学苑进修”寻求解答,他再次成为持不同政见者。除了马克思,加斯帕还回到了他认为“比著名的杰出理论家更清晰地看透事情的工人委员会共产主义和无政府工团主义的传统,虽然这些传统承认苏联集团的最终失败是应得的……但同时这也是历史的灾难,预示着工人阶级的权力、作为对抗文化的消亡,以及以及兩個世紀以來起了正面作用的令统治阶级有所恐惧的终结。”。他成为了意大利的工人自治主义(operaismo)和德国的价值批判(Wertkritik )学派的热切读者。后者是由莫伊什·波斯通(Moishe Postone)和罗伯特·库尔茨(Robert Kurz)等作者发展起来的,以及罗伯特·布伦纳(Robert Brenner )和艾伦·梅克辛斯·伍德(Ellen Meiksins Wood)的著作。居伊·德波(Guy Debord)成为了他最喜欢的思想家之一。这些思想资源,再加上他对匈牙利过渡到市场资本主义而释放出“资本主义最具破坏性力量”的观察,为他对激进批判理论和共产主义对资本、国家、民族和阶级的解放式废除的重新理解奠下基础并作出深刻的贡献。虽然他关于这些主题的大部分作品都是用匈牙利语撰写的,但有相当数量的论文和访谈是用英语、法语和德语撰写、发表或进行的(而且正如他的年轻同志最近证实的,将有更多的作品在不久的将来用英语出版)。

IV.

加斯帕就中欧和东欧事务发表了大量的文章和评论。在许多采访中(他的口才使这些访谈与他的著作具有同等的价值)的主要话题,是苏联世界崩溃前的异见年代、向市场资本主义的过渡以及该地区随后的发展。他最具影响力的文章之一《关于后法西斯主义》( On Post-Fascism)(2000),被广泛认为是对现在已为人们非常熟悉的“威权主义”或“右翼”民粹主义现象的预言。对加斯帕来说,用“后法西斯主义(post-fascism)”一词更为合适。

加斯帕的这些对公共事务的评论介入,塑造他成为了对该地区及其威权主义转向的分析专家和可靠预测者的形象。这种说法虽然讨好,但有些误导。推动他所思考的,是他从对存在于资本主义社会关系里的普遍趋势及其威权主义的倾向(和兼容性)而作出的分析,并非只从对罗马尼亚或匈牙利的任何深入认识而得出的。《后法西斯主义》(On Post-Fascism )的开始部分就明确指出,他所要描述的并非特定地区。加斯帕指出这“一系列政策、实务、例行公事和意识形态在当代世界各地都可以观察到”,他的主要关注点是阐明当代法西斯主义和威权主义的倾向。它们与过去依靠大规模群众暴力、死亡小队甚至偶尔停摆资产阶级社会职能和政治权力的历史不同,当代威权主义实际上非常适合西方式的选举民主和自由市场框架。在没有激进的共产主义工人运动(纳粹主义的历史任务是消灭它)的情况下,不再需要将整个社会军事化。将警察军事化似乎已经足够了。

正是这个原因,经常将威权主义描绘为中东欧的独特现象(并将加斯帕描绘为当地的批评者),最终是对这个问题模糊化。波兰和匈牙利政府毫不掩饰他们对欧盟法律关键部分的蔑视,他们也没有因为以捍卫西方基督教文明为名而表达种族主义、反LGBTQ和反左翼的立场感到任何不安。法国总统宣布需要存在“法治”使到任何谈论关于镇压或警察暴力都是“不能接受的”,而他的军事化警察却伤害了数百名黄背心示威者而不受到惩处。在希腊,调查记者被情报部门秘密监听,而政府提出的法律和秩序信条与有广泛证据证明警察和黑手党的勾结并存。据此,加斯帕坚持认为通过中东欧的视角来看当代威权主义是错误的,可惜的是他的观点没有得到应有的关注。许多左派拒绝承认在西方自由民主国家出现威权主义的倾向已成常态化,仍然将其出现只描述为“奥尔班化”的过程。

V.

加斯帕还开拓了族群主义(ethnicism)的概念(“一种反对公民身份概念的去政治、具破坏性的实践”),并将其与公民民主的民族主义(civic-democratic nationalism)作对比,他甚至宣称后者是“没有传统的资本主义仅剩的凝聚力原则”。然而,在后来的几年里,他越来越怀疑民族国家公民身份的普世性潜力:在东欧的反罗姆人政策或欧盟系统性的反移民暴力政策下,公民身份已经被武器化,作为排斥外来移民的理由。当部分左派加入了这一行列,对排斥移民视为重建民族福利国家的先决条件而作出容忍时,加斯帕不仅看到了受到过去社会民主派愿景启发下的一种“平庸的左翼民族主义”,他还看到从这种立场而言,对于平等作为一个当代悖论的可耻确认,平等在历史上首次被描绘成“精英主义思想”。

然而,加斯帕承认这种倒退,并不意味着他将平等视为彻底改变社会的终极目标。他在2006年发表的《关于阶级的真相》(Telling the Truth About Class)文章里,深入探讨了左翼的历史轨迹,它分裂为工人阶级要求平等和肯认与呼吁废除阶级本身。一方面,加斯帕看到了“卢梭式(Rousseau-ian)”的阶级确认:反对资产阶级将工人阶级描绘为野蛮和未受教育、“被邪恶和肉体所束缚”的暴民,卢梭主义社会主义对此反向描绘了工人阶级的文化优越性和“天使”本性。另一方面是源自马克思的谱系,他认为革命转变的历史潜力在于无产阶级的悲惨和异化的存在,他们“失去的只是他们的锁链”。要求更平等地和民主地接纳工人阶级或者是崇高的想法,但它们忽略了资本主义生产方式对工人阶级的构成。加斯帕引用了马克思的《政治经济学批判大纲》(Grundrisse)的话提醒读者,“劳动本身已经成为资本的一个时刻”;因此,尽管要求平等(正确的)而对持久的特权和等级制度发起进攻,但它们未能识别资本主义的社会关系在对阶级社会的生产和维持所发挥的重要性。共产主义应该是废除阶级社会,而不是对其各个组成部分的公平肯认。

VI.

几年前,我被邀请去汉堡参加一个讨论会,其目的是通过强调移民问题来批评左翼民族主义和主权概念。幸运的是,组织者让我们住在同一所房子里;不久之后,我们决定多逗留几天,在这个极其好客的德国城市里漫步,品尝香肠,喝葡萄酒,滔滔不绝地聊天。在那个时间和地点,我敢说,我们成了朋友。

从那以后,我们一直保持着定期联系,并且使用电子邮件进行了一些安排(我们带他到柏林参与有关民族主义和移民的公开讨论,正好在前一天发生了哈瑙枪击事件的沉重阴霾下进行)。我们同时也使用手写信件进行更深入的交流。他患上癌症的可怕消息使我们的通信更加频繁。除其它事情外,我向他承诺,一旦他战胜了这种可怕的疾病,我会为他和他的女儿汉娜在柏林附近找一个小别墅。他非常喜欢这个建议,认为这可以“帮助我们舒缓心情,并给我们一种可以憧憬的未来样子”。

他的病情的起伏和世界的局势无助于使他的悲观情绪有所减缓。他在两年前写给我的信说,“当我看着这个世界时,要保护自己免受恶心、鄙视和憎恶的情绪搅扰是一个艰难的斗争”。但是,尽管一切都很困难,表达绝望的话语仍然是例外的。他在最后一封喘息着但充满活力的信中,想知道是否能“冒险乘坐八小时的火车去我出生的城镇”。他还对完成了一篇关于“如何通过对战争的抵抗使年轻的卢卡奇、布洛赫和本雅明成为革命者的文章而感到兴奋”。遗憾的是,我一直没有回复他,只怕寄送一封可能永远无法送到他手上的信件而令我放弃了。

VII.

当我们第一次在汉堡见面时,我给加斯帕一篇保罗·维尔诺(Paolo Virno)的文章《熟悉的恐怖》(The Horror of Familiarity),他非常喜欢这篇文章。在文章中,维尔诺令我们联想起这个时代盛行的Heimlich/Unheimlich(熟悉/奇异)之间的辩证关系,引起了人们对不祥的、超现代的与对传统的、家园(Heimat)的诉求之间的关注。“每当人们试图说:国家、社区或真实的生活时,都会发出刺耳和可怕的尖叫声”,维尔诺写道,寻求熟悉感是一种“历史赌注,它不是已经获得保证的特性”。同样,加斯帕回答了有关共产主义对“家园”毫不敏感的指责,他明确宣称:“是的,它正是关心无家可归者”。事实证明,他的最后一次介入公共事务是为捍卫无家可归者权益免受匈牙利新的政策攻击而写的文章。“一个人不应该露宿街头,”他写道,“一个人应该在那里抗议”。也许没有比这更合适的遗产了。