中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 〔英〕阿萨·勃里格斯《马克思在伦敦》(1982)

5 在索荷的年代

“我们在一个犹太花边商家里找到了两间小房”,燕妮写道,“整个夏天我们和四个孩子受尽了折磨”。他们在那里从1850年5月8日住到12月2日。现在,原来那幢房子已不复存在。

他们在这以后六年的家也在同一条街上,即28号楼顶上,的两间房。如今,大伦敦市政会给这幢房子钉上一块蓝色的纪念牌,上面标志:“卡尔·马克思,1818—1883。1851—56年在这里居住”。马克思在英国住了34年,而这是唯一的一处被立上纪念标志的故居。

大伦敦市政会为第恩街28号立的兰色纪念牌

他们一家是在1851年1月或2月间搬进28号,当时燕妮又怀了孕,怀的是第五个孩子弗兰契斯卡,他在三月份出生,也就在他们刚刚搬进这所狭窄不堪的居室不久以后。他们的房东是一位在意大利出生的厨师,约翰·马兰哥。他们还跟他们的忠诚女仆“琳蘅”(真名是海伦·德穆特)住在一起,同时还有一位护理燕妮月子的英国护士。在他们搬家后不久,人口调查员在1851年竟作了这样的登记:“查理·马克,博士(哲学作家)。”

当时,来自世界各地的人杂居的索荷,已经是一个为法国人、意大利人、瑞士人、德国人以及来自其他国家的人所喜爱的地区。他们当中有许多人从事饮食业,甚至在今天,马克思的故居还是一家颇有名气的意大利餐馆“莱昂尼斯”的一部分。1851年(也就是举行大博览会的那一年)住在这幢房子的其他住户,还有一名在意大利出生的糖果商和一个名叫摩根·卡瓦纳的“语言教师”,就是后者把自己的一部分住房转赁给马克思的。

28号是一幢门面狭窄的典型的乔治式房屋,建于1734年。伦敦有很多这种式样的房屋。尽管维多利亚时代的人对于刻板的乔治式房屋有反感,然而这种房屋在使用上却有很大的灵活性;除了当私人住宅以外,它们还可以很容易被改建并充作他用,诸如改成旅馆、办公室以及商店等等。当时,第恩街的房子及其附近街道的一些房子已经属于伦敦最漂亮的房屋之列,可是这些房屋都没有下一代房屋所拥有的大部分设备。当时那种房子有一个简陋的厕所,然而它是公用的,安在楼下,没有冲刷设备。水是通过铁管接到房子里来的,因此马克思一家大可不必抛头露面跑到附近的公用水泵去提水;但是,那时压力只能使水升高到离地面十英尺。可见,琳蘅当时一定是很辛苦的,因为她无论做饭还是洗衣服,都非得跑到楼下去提水。

19世纪时的第恩街28号

索荷直到今天在许多方面依然保持它的旧貌。这是一个满布小街僻巷的地区,在贝尔威克街有一个拥挤的露天市场。那些重要的“区界街道”是在很久以后才修建起来的,可是,沙夫茨伯利林荫道(建于1877—1886年)和查林十字路(建于1877年)却穿越过一些最糟的贫民窟。在19世纪50年代,这附近的生活显得喧闹、忙碌,但却愉快,比起现在也许有过之而无不及。今天这一带主要经营饮食业、电影院以及色情行业。的确,对于长期以来跑到这里的无数政治流亡者来说,由于索荷的传统居民是小手工业者,他们当中有许多外国人,因此尽管它的许多角落肮脏不堪,但在许多地方看起来更带有故乡的情调。马克思当时尽管自己的生活有不少困难,但仍然参加一个救济委员会的工作,救济那些身无分文的难民。

马克思一家住得非常拥挤,因为马克思需要把两个房间中腾出一间当书房。由于他不久就看到革命没有很快发生的迹象,于是便埋头致力于他给自己提出的毕生的使命——不仅要解释世界,而且要改变世界。

起初,他曾把希望寄托在一个称为革命共产主义者世界协会的身上,但这个在1850年4月成立的新组织,如同共产主义者同盟一样,很快就垮台了。共产主义者同盟是在马克思和恩格斯对它失去控制后发生分裂,然后才解散的。此后,他集中全力进行学习(他在1850年6月取得不列颠博物馆的阅览证),接待来访的欧洲革命者,有时还要应付普鲁士的警探。马克思把自己关于革命策略的意见告诉给任何一个使他感兴趣的人,其中包括一些专门登门请教的来访者。在这里,他伏案创作,极力使自己的经济学和政治学的知识条理化、系统化并且不断扩充。到1850年年终之前,他已为远方的《新莱茵报》编辑了五期稿件。

一个普鲁士警探留下了一份有关马克思在第恩街的家庭生活的报告,其中说道:“马克思,尽管他性格暴躁,但作为一个父亲和丈夫,却是个无比温柔体贴的人。马克思住在伦敦的一个最糟糕,因而也是房租最便宜的地区。他有两个房间,临街的那间是客厅,后面那间是卧室。在这一整套住房里没有一件家具是干净的和牢固的。一个旧货商人会对脱手这样一堆惊人的破烂货感到羞耻。

当你走进马克思的房间,腾腾的烟雾刺得你双眼泪水直流,以至使你一时感到仿佛在洞穴中摸索徘徊;然而渐渐地,随着你对这种烟雾有所习惯,你就能够辨认出一些从四周的霾雾中显现出来的东西,每件东西都是脏的,布满灰尘,因此要坐下来竟成为一件十分危险的事情。这边一把椅子只有三条腿,那边一把椅子——孩子们正在上面做炊事游戏——倒有四条腿。这就是给客人坐的那把椅子,但是孩子们做的饭还没有收拾干净。如果你贸然坐下,你的这条裤子就别想要了。”“虽然马克思往往终日无所事事,然而,当他有大量工作要做时,他会不顾疲劳日以继夜地进行工作。他没有固定的睡眠和起床时间。他往往彻夜不眠,然后到午间在沙发上和衣而睡,直到晚上,不为进进出出这个房间的整个外界情况所惊动。”

今日的第恩街28号,一家有名的饭馆

卡尔的唯一的一份有收入的工作是1851至1862年间为《纽约每日论坛报》撰稿,该报是一份发行量很大的大众化的报纸。他在科伦的时候曾跟该报的编辑查理·德纳见过面。开始的时候,由于他的英语还不能运用自如,因此许多文章是由恩格斯执笔,署上马克思的名字。马克思还给宪章主义者厄内斯特·琼斯办的期刊——《人民报》投稿。琼斯跟哈尼不同,他接受了马克思的政治哲学的要领。此外,当时马克思还在创作《路易·波拿巴的雾月十八日》,这是一篇研究法国的阶级斗争和政治的著作。同时还为写《政治经济学批判》作准备工作,该书于1859年问世;这项成果,用马克思的话来说,是“多年诚实探讨的结果”。

正像那个暗探所说的那样,马克思工作到深夜,抽很多雪茄烟,白天经常在沙发上睡大觉。直到恩格斯接济他以前,他非常贫苦,有一次,他在一年里(1853年)两次当掉他的大衣。他已经非常尖锐地体会到什么是他所说的“无足轻重的小资产者的挣扎”,他知道他的妻子正在这种挣扎中一步步垮下来;他有一度曾经认真考虑过迁移到新大陆去,有许多德国流亡者在1848年革命后已经到那里去了。他没钱支付横渡大西洋的费用,可是他并不知道英国政府可以给政治流亡者提供补助性的船费。他在1845年12月放弃了自己的普鲁士国藉,从此他没有国籍,直到逝世。虽然他曾在1874年申请加入英国国籍,但被拒绝了。

于是,马克思一家的生活就经常要靠恩格斯来支持了。恩格斯是在1850年11月回到曼彻斯特的,在他父亲经营的棉花商行中当职员,年薪为200英镑。恩格斯本可享用佳肴和窖藏美酒,但他并不这样做,而是把钱用来帮助他的朋友马克思,使其免受极端贫困的折磨。马克思曾在1848年和1849年帮助过恩格斯,而如今,恩格斯则反过来长此以往地帮助他。他给马克思的第一笔款项是2英镑。此后,接济的款项便源源而来,为了稳妥起见,这些不同面额的钞票被分为两半,分装在不同信封中寄来。但是,有时候寄来的只是邮票。当卡尔不等着用钱——有时候甚至是自己急需用钱——的时候,他都会把钱转借给一些他认为比自己困难更大的同志。在第恩街的那些岁月里,不仅是马克思而且还有其他人的生活,确实是非常拮据和困难的。

后来,卡尔也学会了如何躲避债主施加给他的过大的压力。例如,当家庭医生来催付帐单时,马克思一家便跑到坎伯威尔,在一位名叫彼得·伊曼特的朋友家里躲了十个星期的债。后来卡尔还到曼彻斯特,在恩格斯的家里躲过三个月的债。这是他几次访问曼彻斯特中的一次,这几次访问使他得以一览机器与蒸气世界以及资本主义生产活动的状况。恩格斯在曼彻斯特定居,直到1869年,而马克思的访问一般是几个星期。

燕妮曾在1856年回到她的出生地特利尔,呆的时间比较长,为的是给她的母亲送终。前两年她曾去过德国和荷兰,并在1855年获得遗赠物多件,从而使她得以赎回当掉的银器和衣服,虽然有一次她到荷兰去看过马克思的姨父,却没有得到他的任何资助。

燕妮·马克思和她的女儿燕妮

马克思的儿子埃德加尔(生于1847年)

马克思的三个孩子都在第恩街相继去世,他们是吉多(还不满一岁),弗兰契斯卡(女孩)和埃德加尔(绰号“穆希”即“小苍蝇”),后者是在八岁的时候死于肺病的。所有的孩子都有自己的绰号,这跟马克思一样,他的绰号是“摩尔”。埃德加尔的葬礼在惠特菲尔德—泰贝纳科街举行,这个地方离托登楠大院路不远(今天它在这条路的正对面,这条路是在第二次世界大战遭轰炸后重建起来的)。这个葬礼令人悲痛欲绝,卡尔好不容易克制住自己,才没有扑倒在爱子的坟上。

当时,贫穷是有损人的尊严的,在这方面作为妻子的燕妮体会至为深刻。她在写给朋友的信中曾透露她经常在夜里哭泣,不能入睡。她的主要任务是充当卡尔的没有报酬的秘书和誊写员,虽然她本人写的字和对英语的掌握还远远没有达到尽善尽美的程度,可是在稿件付印之前的事情总是由她去张罗,因为卡尔的手迹是令人无法辨认的。

马克思最小的女儿爱琳娜在1855年1月出生,也就是在埃德加尔于卡尔的怀抱里死去几个月以后。李卜克内西把她形容为“一个讨人喜欢的小东西,长得像球一样滚园,有着乳白色中透着玫瑰红的皮肤”。她很快就成为全家的宝贝。

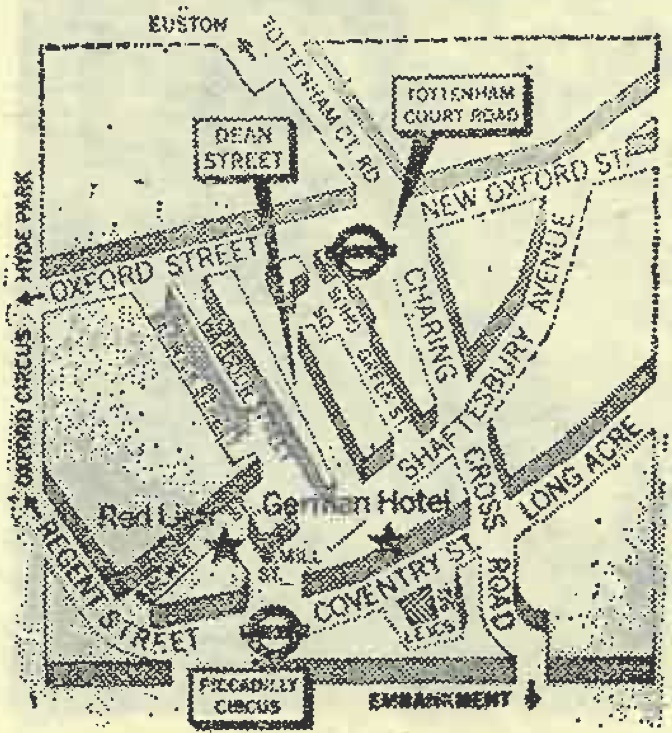

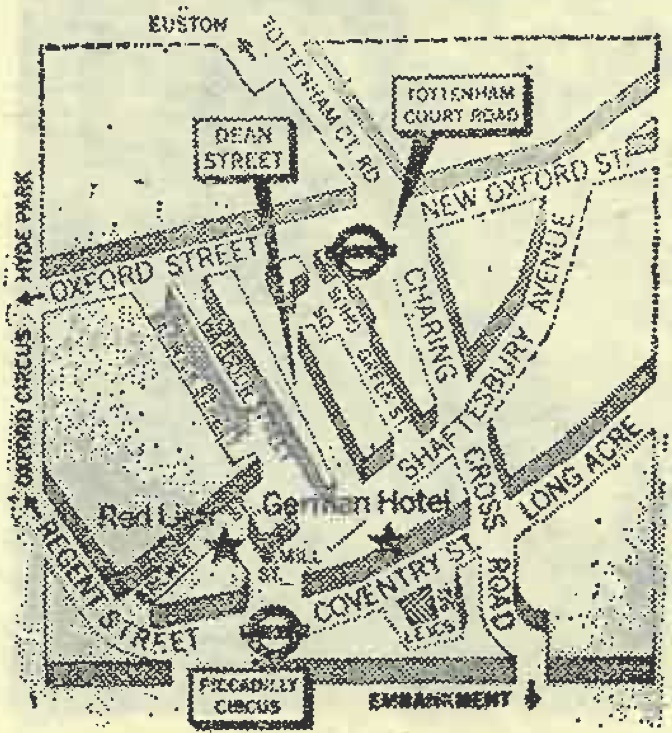

第恩街地图

如何走法:

第恩街,W1¬¬.地铁:乘北行线或中心线,到托登楠大院路车站(TOTTENHAM COURT ROAD)下车;公共汽车:乘1、7、8、14、19、22、24、25、29、38、55、73、134、176路均能到达。

上一篇 回目录 下一篇