中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 大卫·哈维《新自由主义简史》(2007)

第一章 自由只是个代名词

任何一种思想若想占据主导,就必须首先确立一种概念装置:它诉诸我们的直觉和本能、诉诸我们的价值和欲望、诉诸我们居住的社会世界所固有的种种可能性。如果成功的话,这一概念装置就能牢固确立在常识中,以至于被视为理所当然、毋庸置疑。新自由主义思想的奠基性人物认为,关于人性尊严和个人自由的政治理想至关重要,是“文明的核心价值”。就此而言他们做出了明智的选择,因为这类理想确实是引人注目并有说服力的。他们认为,这些价值不仅受到法西斯主义、权威主义、共产主义的威胁,还受到一切政府干预形式的威胁,因为这些干预以集体判断取代了个人的自由选择。

关于尊严和个人自由的种种概念本身就有力而吸引人。此类理想促使冷战结束前东欧和苏联的政治异见分子发起运动。1968年席卷世界的学生运动————从巴黎和芝加哥,到曼谷和墨西哥城————部分源于追求更多的言论自由和个人选择自由。总体而言,这些理想吸引的是每个将自己为自己做决定视若圭臬的人。

长期嵌于美国传统内的自由理念在近些年扮演着显赫的角色。“9·11”被许多人直接释为对于自由理念的攻击。布什总统在“9·11”周年纪念时写道:“一个愈益自由的和平世界能为美国人带来长远利益,并体现一贯的美国理想,团结美国的盟友。”他总结说;“人性掌握了这样一种机遇,让自由战胜其所有顽固的敌人”,而“美国愿意肩负为此伟大使命冲锋陷阵的任务”。这些话很快被纳人美国国防策略文件。布什后来还说:“自由是上帝给世上每个男人女人带来的礼物”,并加上一句:“我们美国作为世界上最强大的力量,有义务推动自由的传播。”①

在为针对伊拉克实施先发打击辩护的所有其他理由都被证明是徒劳之后,总统便寻求自由理念的帮助:给伊拉克带去的自由本身就足以证明战争的合法性。伊拉克自由了,而这才是重要的事情。但是,在此设想的“自由”是何种自由呢?因为,正如文化批评家马修·阿诺德(Matthew Arnold)②很久以前就睿智地指出的,“自由是匹好马,但关键看它向何处去。”③那么,伊拉克人民能指望拜武力所赐的自由之马带他们去向何处呢?

布什政府在2003年9月19日给出了回答,时任伊拉克临时管理当局(Coalition Provisional Authority)负责人的保罗·布雷默(Paul Bremer)颁布了了四项法令,包括“国营企业完全私有化,外国公司对伊拉克企业的完全所有权,外资盈利交还本国……伊拉克银行开放由外国管理,给外国公司国民待遇……清除绝大多数贸易壁垒。”④这些法令应用于所有经济领域,包括公共服务、传媒、制造业、服务业、运输业、金融业和建造业。只有石油除外(大概是固为石油作为偿付战争费用的税收来源这一特殊地位,及其地缘政治上的重要性)。另一方面,劳动市场受到了严格管理。主要部门的罢工被有效禁止,而成立工会的权利也被限制。同时,一种相当倒退的“单一税制”(这是美国保守党一直以来呼吁实行的雄心勃勃的税制改革计划)也被强制实施。

① G. W. Bush, 'President Addresses the Nation in Prime Time Press Conference', 13 Apr. 2004; http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/0420040413-20.html.

② Matthew Arnold(1822-1888):英国诗人、批评家,著有》文化与无政府状态》等。——译者

③ Matthew Arnold引文出自R. Williams, Culture and Society, 1780-1850 (London: Chatto & Windus, 1958), 118.

④ A. Juhasz, 'Ambitions of Empire: The Bush Administration Economic Plan for Iraq (and Beyond)', Left Turn Magazine, 12 (Feb./Mar. 2004), 27—32.

有些人指出,上述法令触犯了日内瓦和海牙公约,因为占领国的任务是保护被占领国的资产,而不是变卖它们。一些伊拉克人强烈反对将这种被伦敦《经济学家》(Economist)杂志称为“资本主义梦想”的政制硬塞给伊拉克的做法。美国指派的临时管理当局的一位成员激烈批评这种强行实施“自由市场原教旨主义”的做法,称之为“置历史于不顾的错误逻辑”。②虽然布雷默的法规由占领国强行实施或许是不合法的,然而,若通过一个“主权自治”(sovereign)政府批准,这些法令则可以变成合法的。由美国指派的过渡政府在2004年6月末接管伊拉克并宣告“自治”。但这个政府所有的权力仅仅是批淮既有的法律。在移交权力之前,布雷默增加了许多法律,具体到自由市场和自由贸易规则的细枝末节(规定的细节包括版权法和知识产权),表示希望这些制度安排可以“具有自身的生命和活力”,从而不会披轻易推翻。③

① N. Klein, 'Of Course the White House Fears Free Elections in Iraq', Guardian, 24 Jan, 2004, 18.

② T. Crampton, 'Iraqi Official Urges Caution on Imposing Free Market', New York Times, 14 Oct. 2003, C5.

③ Juhasz, 'Ambitions of Empire', 29.

按照新自由主义理论,布雷默勾勒的种种举措都是必要而充分的,这样才能创造财富并因此改善人民的生活。市场和贸易的自由保障个人自由,这一前提是新自由主义思想的核心特征,并长期以来在美国对待世界其他地方的姿态上占据主导地位。①美国试图借助武力强加给伊拉克的显然是这样一种国冢机器,其根本任务是为国内外资本的高盈利资本积累创造种种条件。我把这种国家机器称为新自由主义国家。这种国家所体现的自由,反映的是私人财产所有者的利益、企业利益、跨国公司的利益、金融资本的利益。简言之,布雷默引领伊拉克人把自由之马骑到新自由主义的畜栏里。

值得提醒的是,第一次新自由主义国家形态的实验是在智利,发生在1973年皮诺切特(Pinochet)的“小9·11”政变之后(正好是布雷默宣布建立伊拉克政权前三十年零一天)。反对萨尔瓦多·阿连德(Salvador Allende)民选政府的政变由国内经济精英推动,他们感到阿连德的社会主义倾向会危及他们。这次政变得到美国企业、美国中央情报局以及美国国务卿亨利·基辛格(Henry Kissinger)的支持。政变暴力镇压了一切左翼社会运动和组织,取缔了各种形式的民众组织(包括贫民区的社区卫生中心)。劳动力市场从管理或制度约束(如工会)中“解放”出来。但是该如何复苏停滞的经济?之前在拉丁美洲发展经济时占据主导的进口替代政策(通过财政授助或关税保护促进民族企业)已经声名狼藉,尤其是在智利,这些措施在那里从未奏效。随着全球经济萧条的到来,人们吁求一种新的途径。

① G. W. Bush, 'Securing Freedom's Triumph', New York Times, 11 Sept. 2002, A33. The National Security Strategy of the United State of America可参下述网址:www.whitehouse.gov/nsc/nss。

一批以“芝加哥帮”(the Chicago boys)著称于世的经济学家(因为他们和当时在芝加哥大学任教的米尔顿·弗里德曼[Milton Friedman]的新自由主义理论关系密切)被召集起来帮助重建智利经济。他们被选拔的过程很有趣。美国自1950年代起便资助智利经济学家,让他们到芝加哥大学进行培训,这项目是为平衡拉丁美洲左翼势力的冷战计划中的一部分。在芝大受到培训的经济学家逐渐在圣地亚哥的天主教私立大学占据主导。1970年代初期,经济精英通过一个名为“星期一俱乐部”(the Monday Club)的团体组织起来,反对阿连德政府,并与这些经济学家建立了工作关系,由研究机构资助他们的工作。在皮诺切特政治上的对手、凯恩斯主义者古斯塔夫·雷将军(General Gustavo Leigh)于1975年被逐出政府后,皮诺切特将这些经济学家引入政府,他们的首要工作就是与国际货币基金组织谈判贷款。在与国际货币基金组织展开工作的过程中,这些经济学家根据他们的理论重组了智利的经济结构。他们中断了国有化进程并将公共财产私有化、开放自然资源(水产业、木材等等)给私人开采且对剥削不加管制(在很多情况下对当地居民的要求置之不理)将社会保险私有化、促进国外直接投资和更自由的贸易。这保障了外国公司有权将其在智利的获利转回本国。出口导向型发展取代了进口替代型发展。保留给国家的仅有部分是主要资源铜(正如伊拉克的石油)。这被证明对国家财政预算的稳定非常关键,因为铜收入完全流人国库。智利经济在增长率、资本积累、外资的高盈利率等方面的快速复苏只是昙花一现。它在1982年拉丁美洲债务危机上就出了大问题。结果,在接下来的几年里,出于更为实际的目的而非意识形态考虑,诸种新自由主义政策得以实施。所有这些,包括实用主义在内,为随后(撒切尔领导的)英国和(里根领导的)美国在1980年代转向新自由主义提供了有益的借鉴。在外围地区进行的残酷实验随后成为中心地区政策规划的样本(正如根据布雷默法令在伊拉克实验“单一税制”),这并非第一次。①

① M. Fourcade-Gourinchas and S. Babb, 'The Rebirth of the Liberal Creed: Paths to Neoliberalism in Four Countries', American Journal of Sociology, 108(2002), 542—549; J. Valdez, Pinochet's Economists: The Chicago School in Chile (New York: Cambridge University Press, 1995); R. Luders, 'The Success and Failure of the State-Owned Enterprise Divestitures in a Developing Country: Tne Case of Chile', Journal of World Business (1993), 98—121.

两次如此明显的对于国家机器的类似重建,发生在如此不同的时间和如此不同的地区,却都是在美国的强制性影响下进行,这一事实表明:自1970年代中期以来新自由主义国家在世界上的迅速增加,背后都藏着美帝国主义的利爪。虽然这一点无疑是过去三十年的情况,但绝不是事情的全部,智利的新自由主义转向的国内部分就表明了这一点。况且,并不是美国迫使撒切尔夫人在1979年走上新自由主义先驱的道路。也不是美国迫使中国在1978年制定一条自由化之路。1980年代的印度和1990年代初的瑞典部分地向新自由主义化迈进,原因也不能简单归到美帝国主义头上。新自由主义在世界舞台上不均衡的地理发展显然已成为一个复杂的过程,包含了多重决定因素(multiple determinations)而不是一些骚动和混乱。那么,为什么会发生新自由主义转向,又是什么力量使之在全球资本主义内部占据如此霸权地位?

为什么有新自由主义转向?

二战后,重新设计国家形式和重新建构国际关系,都旨在防止再次出现1930年代的灾难状况,当时的大萧条极大威胁到资本主义秩序。这些重建同时要防止一度导致战争的国家间地缘政治冲突再次出现。为确保国内和平稳定,资本家和劳工之间就必须做出某种阶级妥协。当时这一思想的最佳再现或许是两位著名的社会科学家——罗伯特·达尔(Robert Dahl)和查尔斯·林伯隆(Charles Lindblom)——出版于1953年的影响深远的著作。他们指出,传统形式的资本主义和社会主义都失败了,唯一的出路是建立国家、市场和民主制度之间的恰当融合,以确保和平、包容、幸福和稳定。①在国际层面,布雷顿森林协议(Bretton Woods agreements)建立了一种新型世界秩序,而多种机构——诸如联合国、世界银行、国际货币基金组织、巴塞尔的国际清算银行(the Bank of International Settlements)——的建立则是为了稳定国际关系。在由美元以固定价格兑换黄金所确立的固定汇率体系下,商品的自由贸易得到鼓励。固定汇率与必须受到控制的资本自由流动无法兼容,但要想使美元发挥全球储备货币的职能,美国就不得不允许美元超出国界自由流动。这一体系借美国军事力量的保护伞而存在,仅有苏联和冷战限制了它的全球扩张。

① R. Dahl and C. Lindblom, Politics, Economy and Welfare: Planning and Politico—Economic Systems Resolved into Basic Social Processes (New York: Harper, 1953).

二战结束以后,欧洲出现了多种社会民主制国家、基督教民主国家以及统制国家(dirigiste state)。美国自己转向了自由民主国家形式,而日本在美国的严密监视下建立了名义上民主、实则高度官僚化的国家机器,负责看管国家的重建。上述各种国家形式的共同点在于:它们都同意,国家应该关注充分就业、经济增长、国民福利,而为了实现这些目的,国家力量应该按照市场过程进行自由配置,或在必要时介入甚或取代市场过程以进行干预。一般被冠以“凯恩斯主义”(Keynesian)之名的财政和货币政策被广泛用来抑制经济周期、确保合理的充分就业。资本家和劳工之间的“阶级妥协”大体上得到支持,被认为是国内和平稳定的主要保障。国家积极干预产业政策,通过建立种种福利体系(医疗卫生、教育等等)为社会工资制定标准。

这种政治经济组织形式如今通常被称为“镶嵌型自由主义”(embedded liberalism),以表明市场进程和企业公司活动处于社会和政治约束的网络之中,处于监管的环境之中——这种网络和环境有时限制了,但更多情况下是引导了经济和产业策略。①政府主导型计划以及有些情况下重要部门归国家所有(煤、铁、汽车),都并不罕见(例如在英国、法国和意大利)。新自由主义计划则要使资本从这些约束中“脱嵌”出来。

1950年代与1960年代期间,发达资本主义国家的镶嵌型自由主义产生了高经济增长率。②这要部分归功于美国的慷慨,它时刻准备好面对国际收支赤字,并准备好把所有过剩产品收入自身。这一体系的好处包括扩大出口市场(最明显的是对日本,但也不均衡地遍布南美和其他东南亚国家〕,但是试图将“发展”输出到世界其他地方的努力却受到很大阻碍。对于第三世界的许多地方,尤其是非洲而言,镶嵌型自由主义还属于白日梦。1980年以后朝向新自由主义化的发展也未能给他们落后的状况带来实质改变。在发达资本主义国家,再分配的政治(包括对工人阶级工会力量进行某种程度的政治整合与对劳资双方谈判的支持)、对资本自由流动的控制(特别是通过资本控制实行某种程度的金融抑制)、扩大公共支出和福利国家建设、经济领域积极的政府干预,以及某种程度的发展计划——这些都与较高的增长率携手并进。通过实行凯恩斯主义的财政和货币政策,经济周期得到成功控制。干预型国家的一系列活动促成了一种社会和道德的经济(有时由一种强烈的国家认同感所支持)。实际上,国家成了一个把阶级关系内在化的较劲场所。工人阶级的组织(诸如工会和左翼政党)在国家机器内部发挥了切实的影响。

① S. Krasner (ed.), International Regimes (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983); M. Blyth, Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 2002).

② P. Armstrong, A. Glynn, and J. Harrison, Capitalism Since World War II: The Making and Breaking of the Long Boom (Oxford: Basil Blackwell, 1991).

到1960年代末,镶嵌型自由主义在国际和国内经济领域都面临垮台。资本积累的严重危机的信号随处可见,各地的失业和通胀现象此起彼伏,宣告一次波及全球、几乎持续了整个1970年代的“滞胀”即将到来。各国的财政危机(例如,英国1975-1976年不得不依靠国际货币基金组织的援助)造成税收大幅下滑,社会支出急速增长。凯恩斯主义的政策不再奏效了。甚至在阿拉伯——以色列战争及欧佩克(OPEC)1973年的石油禁运令之前,由黄金储备支撑固定汇率的布雷顿森林体系便岌岌可危。资本借以穿越国界流动的缝隙,给固定汇率体系带来很大压力。美元已在世界上泛滥,而贮藏在欧洲银行里的美元并不受美国控制。因此,固定汇率在1971年被放弃了。黄金不再充当国际货币的金属基础;汇率能够浮动,尝试控制浮动的努力马上就告失败。曾经至少在1945年之后为发达资本主义带来高增长率的镶嵌型自由主义显然穷途末路,不再奏效了。为克服危机,人们就需要找到某种替代性方案。

一种方案是通过社团主义的种种策略,加强国家对经济的控制和管理(包括在必要时借助节俭手段、收入政策,甚至工资和价格控制,以限制劳工的期望和群众运动)。这种方案受到欧洲社会党和共产党的支持,并且希望在像共产主义治下的意大利“红色波隆纳”(Red Bologna)等地开展创新性的治理实验,希望葡萄牙在法西斯主义倒台后经历革命性转型,希望向更开放的市场社会主义和“欧洲共产主义”(Eurocommunism)方向发展——特别是意大利(在贝林格[Berlinguer]①的领导下)和西班牙(在卡里略[Carrillo]②的影响下),或希望斯堪的纳维亚稳固的社会民主福利国家传统能够得到扩展。左翼在上述方案下集合了相当多的民众力量,几乎在意大利执掌大权,事实上也在葡萄牙、法国、西班牙和英国获得了国家权力,同时也在斯堪的纳维亚维持了权力。甚至在美国,一个由民主党控制的国会也在1970年代初批准了一系列调控改革措施(由共和党主席理查德·尼克松[Richard Nixon]签署,他在这一过程中甚至说“我们现在都是凯恩斯主义者”),管理方方面面的事务,从环境保护到工作安全、卫生、公民权和消费者保护。③但是,左翼未能超越传统社会民主式的和社团主义式的解决方案,而这些方案在1970年代中期被证明与资本积累的要求不符。结果就是双方辩论的激化:一方是支持社会民主和中央计划的人(这些人掌权时通常以试图限制他们自己选民的热情而告终——这么做往往有其实用主义的理由——就像英国工党的情况),另一方是那些关心解放企业和商业权力与重建市场自由的利益集团。到1970年代中期,后者的利益走到前台。但是,使资本积累重新活跃起来的那些条件是如何被恢复的呢?

① Enrico Berlinguer(1922-1984),意大利共产党主要领导人之一,“欧洲共产主义”的倡导者和理论家之一。——译者

② Solares Carrillo(1915- ),西班牙共产党主要领导人之一,“欧洲共产主义”的倡导者之一。——译者

③ G. Eley, Forging Democracy: The History of the Left in Europe, 1850-2000 (Oxford: Oxford University Press, 2000).

新自由主义如何以及为何以唯一方案的胜利者姿态出现,是我们解答上述问题的关键。回过头看,似乎这个方案既显而易见又势所必至,但我觉得公平点说的话,当时没有人确切知道或有把握说何种方案可行、如何操作。资本主义世界在磕磕绊绊走向新自由主义化的方案之时,经历了一系列迂回曲折的过程和混乱的经验,只有当1990年代众所周知的“华盛顿共识”表述出来以后,这些过程和经验才真正汇聚成一种新的正统。那个时候,克林顿(Clinton)和布莱尔(Blair)都能轻易颠倒尼克松早前的话,说一句“我们现在都是新自由主义者”。新自由主义不均衡的地理发展,以及它时常在不同的国家和社会形态之间呈现有偏向的不平衡运用,都证明新自由主义解决方案的尝试性特征,并证明各种政治力量、历史传统和现有制度安排都以复杂的方式表明新自由主义化的过程如何以及为何会真的发生。

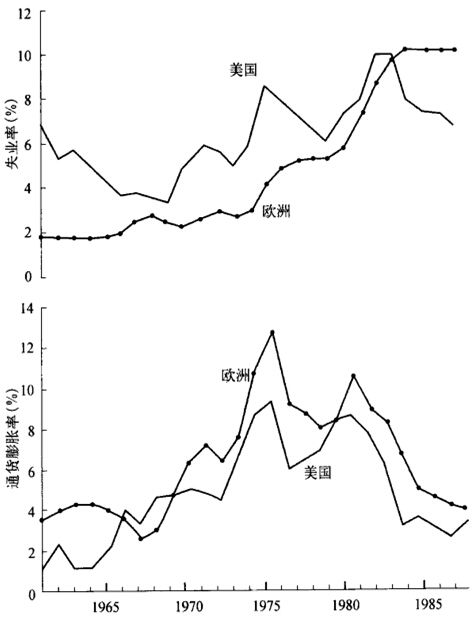

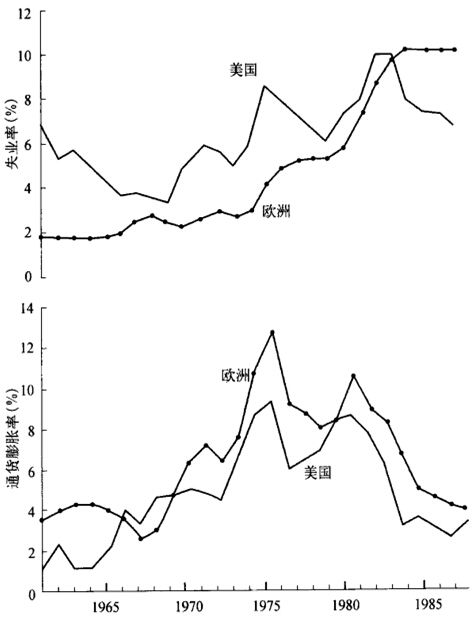

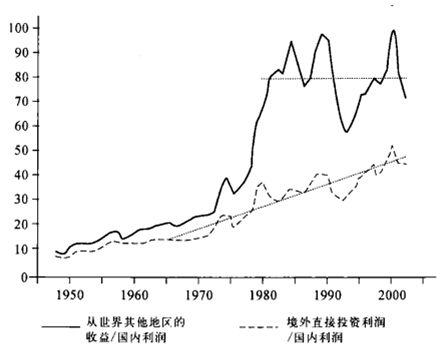

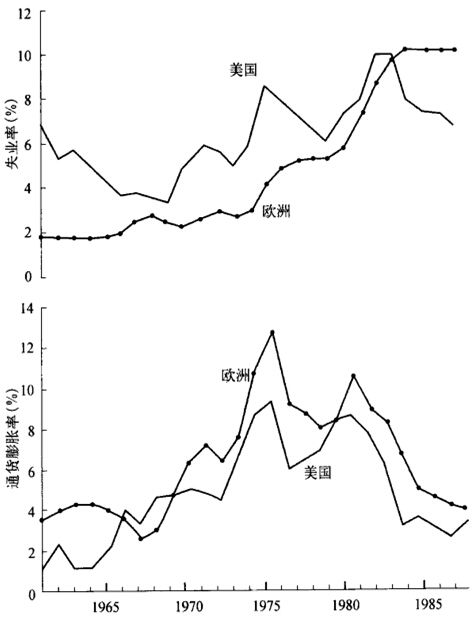

然而,在这一过渡期中有一项因素值得特别关注。每个人都因失业率上升和快速通胀而受到了1970年代资本积累危机的影响(图1.1)。不满情绪广泛蔓延,许多发达资本主义国家中劳工和城市社会运动的结合似乎隐约暗示着一种社会主义替代性方案的出现,以取代资本家和劳工之间的社会妥协——这种妥协在战后曾成功地为资本积累打下基础。在欧洲许多地方,甚至在美国,共产党和社会党开始发展壮大(如果不是开始夺权的话),群众力量激烈要求大规模的改革和政府干预。这一回,所有经济精英与统治阶级都感到了一种明显的政治威胁,不管是在发达资本主义国家(像意大利、法国、西班牙和葡萄牙)还是在许多发展中国家(像智利、墨西哥和阿根廷)。例如,瑞典提出了“雷恩-梅德纳计划”(Rehn—Meidner plan),逐步收购企业主拥有的股份,并逐步将国家转为工人民主制或集体所有民主制。但除此之外,对统治精英和统治阶级地位的经济威胁也愈加明显。几乎所有国家在战后安排上都有一个特点,即上层阶级的经济权力受到限制,而劳工则在经济馅饼上分得很大一块。例如,美国收入最高的1%人口收人从战前占国民收入的16%跌落到二战结束时的8%不到,这个水平几乎保持了三十年。经济增长稳定的时候,这种限制似乎无伤大雅。在一个越来越大的馅饼上占有稳定的份额,这是一回事。但是,当经济发展在1970年代崩溃、实际利率呈负增长、股息和利润少得可怜时,各地的上层阶级都感到了威胁。在美国,人口中收入最高的1%对财富(与收入相对)的控制在整个二十世纪都保持了相对稳定(图1.2)。但在1970年代这一控制却随着资产价值(股份、地产、储蓄)的下跌而迅速跳水。上层阶级不得不做出决断以保护自己免于政治和经济的失利。

图1.1:1970年代经济危机:美国和欧洲的通货膨胀和失业情况,1960—1987

来源:哈维:《后现代的状况》

图1.2:1970年代的财产滑坡:美国收入最高的1%人口所持资产份额,1922—1998

来源:杜梅内尔和列维:《资本的复苏》

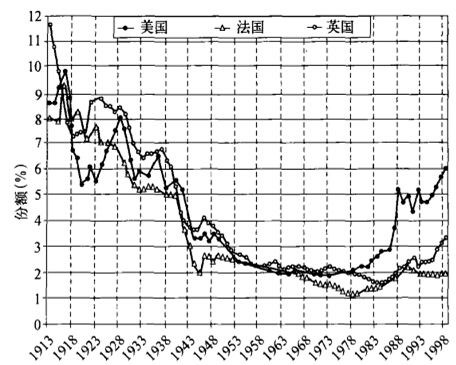

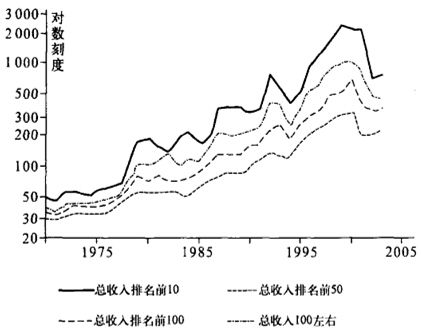

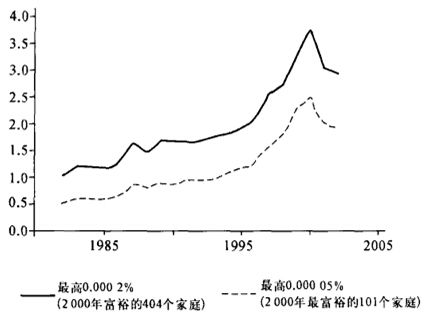

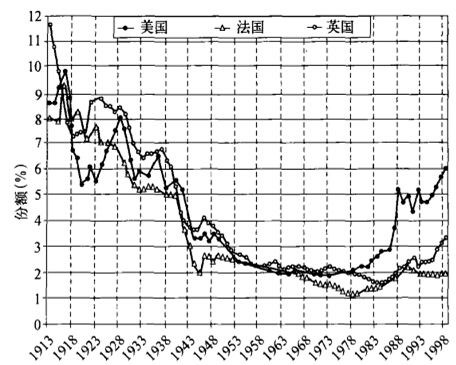

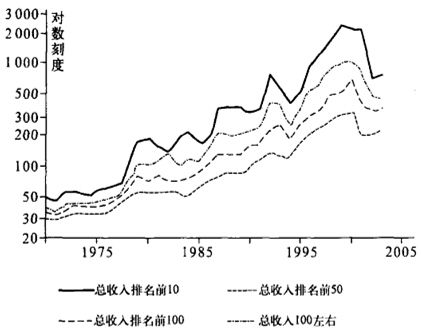

智利政变和阿根廷的军事接管——两者由国内得到美国支持的上层阶级推动一提供了一种解决方案。智利随后的新自由主义实验证明,复苏资本积累所得的好处在强制私有化过程下发生了非常大的偏差。国家和统治精英——还有境外投资者——在起初都过得非常好。事实上,再分配效果和不断增长的社会不平等已经成为新自由主义化过程中的必然特征,亦是整个计划的结构性因素。杜梅内尔(Gérard Duménil)和列维(Dominique Lévy)经过仔细重组数据后总结说,新自由主义化过程从一开始就是一项旨在重新恢复阶级权力的计划。1970年代后期随着新自由主义政策的实施,美国收入最高的1%人口收入在国民收入中所占份额开始迅速上升,在二十世纪末达到了15%(现刚接近于他们在二战前所占的份额)。美国收入最高的0.1%人口,其收入从1978年占国民收人的2%上升到1999年的6%以上,而工人与行政总裁的平均收入比率则从1970年的30:1上升到了2000年的将近500:1(图1.3与1.4)。几乎可以肯定,随着布什政府的税收改革开始生效,收入和财富集中到社会上层阶级的现象将逐步上升,因为遗产税(一项针对富人的税收)正在被逐步取消,加在投资收益和资本收益头上的税收也正在减少,但针对工资薪水的税收则维持原状。①

① G. Duménil and D. Lévy, 'Neoliberal Dynamics: Towards A New Phase?', in K. van der Pijl, L. Assassi, and D. Wigan (eds.), Global Regulation: Managing Crises after the Imperial Turn (New York: Palgrave Macmillan, 2004) 41-63. 亦见Task Force on Inequality and American Democracy, American Democracy in an Age of Rising Inequality (American Political Science Association, 2004); T. Piketty and E. Saez, 'Income Inequality in the United States, 1913-1998', Quarterly Journal of Economics, 118 (2003), 1-39.

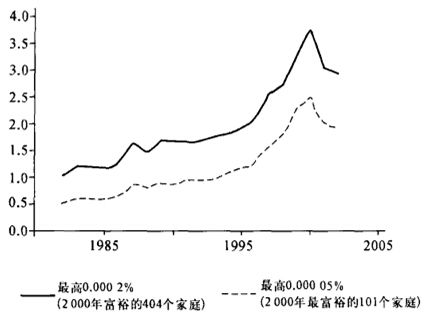

图1.3:阶级权力的恢复:美国、英国和法国收入最高的0.1%人口收入占国民收入份额,1913—1998

来源:不平等与美国民主研究组:《日益不平等时代下的美国民主》

前三条曲线显示行政总裁们依据其薪资等级(第10、50、100)所得的上升。另一条曲线对应的是100位更高薪资的行政总裁的平均所得。注意,1000表示平均工资的1000倍。

图1.4:美国财富和收入的集中:行政总裁薪资与美国平均工资的关系,1970~2003;最富裕家庭的财产份额,1982—2002

来源:杜梅内尔和列维:《新自由主义收入趋势》

在这方面美国不是特例:英国收入最高的1%人口,其收人在国民收入中占的份额从1982年起翻了一倍,从6.5%到13%。如果我们看得更远一些,就会发现世界各地的财富和权力都出现了惊人的集中现象。俄罗斯在1990年代实施新自由主义“休克疗法”后,出现了一个规模虽小却非常强势的寡头集团。中国在开始自由市场导向的实践后,极大的收入和财富不平等现象也开始产生。墨西哥1992年后的私有化浪潮使一小撮人(例如卡洛斯·斯里姆[Carlos Slim]①)几乎一夜之间登上福布斯世界富人榜。就全球来说,“东欧国家和独联体国家在社会不平等方面呈现出急剧增加。经济合作发展组织诸国也在1980年代后呈现出巨大的不平等”,而“生活在最富裕国家的五分之一人口与生活在最贫穷国家的五分之一人口之间的收人比,从1960年的30:1和1990年的60:1,上升到1997年的74:1”。②尽管这一趋势存在例外(一些东亚和东南亚国家仍然将收入不平等控制在合理范围内——像法国那样——见图1.3),这一证据有力表明新自由主义转向在某种程度上与经济精英力量的恢复或重建密切相关。

① Carlos Slim (1940- ),墨西哥商人,掌控墨西哥和拉丁美洲的许多电子公司。——译者

② United Nations Development Program, Human Development Report, 1999 (New York: Oxford University Press, 1999), 3.

所以,我们可以将新自由主义化解释为一项乌托邦计划——旨在实现国际资本主义重组的理论规划,或将其解释为一项政治计划——旨在重建资本积累的条件并恢复经济精英的权力。接下来,我将表明上述两个目标中,后一方面实际上占据主导。新自由主义化过程在重新激活全球资本积累方面并不非常奏效,但这一过程却在恢复、或某些情况下(如在俄罗斯和中国)创造经济精英的权力方面,卓有成效。我的结论是,新自由主义论述在理论上的乌托邦主义所发挥的主要作用,是证明任何为实现这一目标所做努力的合法性和正当性。此外,这一证据表明,在新自由主义原则与恢复或维持精英权力相冲突的时候,这些原则就会被拋弃或歪曲至不被承认的地步。这当然不是要否认理念的力量,即其能够扮演推动历史和地理发生变化的力量。但是,上述方面的确显示,新自由主义的理念力量和新自由主义化的具体实践之间存在着创造性张力,而那些具体实践在过去三十年内已经改变了全球资本主义的运作方式。

新自由主义理论的兴起

新自由主义作为一项化解资本主义社会秩序危机的潜在方案,以及一项疗治资本主义疾病的方案,长期以来就潜伏于公共政策中。一个由热情鼓吹者所组成的排外小团体——主要包括学院经济学家、历史学家和哲学家——围绕著名的奥地利政治哲学家弗雷德里希·冯·哈耶克(Friedrich von Hayek)聚集起来,于1947年创建了(他们在瑞士度假村首次碰面后命名的)朝圣山学社(Mont Pelerin Society,其中知名人物包括米塞斯[Ludvig von Mises]、经济学家米尔顿·弗里德曼[Milton Friedman],甚至一度包括著名哲学家卡尔·波普尔[Karl Popper])。这一学社的成立宣言如下:

文明的核心价值岌岌可危。在地球上广大地区,维系人性尊严和自由的核心条件已告阙如。在其他地区,这些条件正受到来自政策发展趋势的不断威胁。个体和自发性团体的位置正逐步被专制权力的扩张所瓦解。甚至最值得珍视的西方人的财富——思想和言论自由——也受到了一些信条的威胁(这些信条处在非主流位置上时,要求宽容的特权),它们试图建立起一个权力立场,借以压制和抹去所有与己见不合的观点。

本学社认为,上述发展过程受到两方面推动,一方面是一种否认一切绝对道德标准的历史观的发展,另一方面是那些质疑法律规则之可取性的理论的发展。本学社进一步认为,上述发展过程的助长,也源于人们丧失了对私有权和竞争市场的信念;因为,没有这些制度所带来的权力分散和创新精神,就很难设想一个社会能够有效地保障自由。①

这个集团的成员称自己是“自由主义者”(在传统欧洲的用法上),因为他们根本上信奉个人自由的理想。新自由主义的标签表明,他们支持新古典主义经济学的自由市场原则,后者出现于19世纪后半叶(归功于阿尔弗雷德·马歇尔[Alfred Marshall]②、威廉·杰文斯[William Stanley Jevons]③、列昂·瓦尔拉斯[Leon Walras]④的著作),取代了亚当·斯密(Adam Smith)、大卫·李嘉图(David Ricardo),当然还有卡尔·马克思(Karl Marx)的古典理论。但是,学社成员也同意亚当·斯密的看法,即市场这只看不见的手是最好的工具,它可以为了所有人的利益而调动哪怕最卑下的人性本能——诸如贪吃、贪婪、对财富的欲望和对权力的欲望。所以,新自由主义学说激烈反对政府干预理论,诸如约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)的理论——后者在1930年代应对大萧条时曾居显赫地位。二战后许多政策制定者到凯恩斯理论那里寻求指引,帮助他们设法控制经济周期和衰退。新自由主义者甚至更激烈地反对国家中央计划的理论,诸如奥斯卡·兰格⑤(Oscar Lange)提出的那些接近于马克思主义传统的理论。他们认为,由于利益集团势力的卷入(像工会、环境保护主义者或贸易游说集团),政府决策必然在政治上有所偏袒。政府有关投资和资本积累的决策注定错误,因为政府所能获得的信息无法与市场信号所包含的信息对称。

① 见网址http://www.montpelerin.org/aboutmps.html。

② Alfred Marshall (1842-1924),英国经济学家,当代经济学的创立者。——译者

③ William Stanley Jevons (1835-1882),英国经济学家、逻辑学家。——译者

④ Leon Walras (1834-1910),法国数学经济学家。——译者

⑤ Oscar Lange (1904-1965),波兰经济学家、政治活动家。——译者

正如一些论者指出,这种理论框架并不完全自洽。①其新古典主义经济学的科学严密性并非严丝合缝地与其政治上的个人自由理念相合,而其对一切政府力量的不信任前提,也与如下要求不合:要求一个强大且在必要时具强制性的政府,保护私人财产、个人自由和企业自由。在法律面前将企业规定为个人,这一法律伎俩使铭刻在纽约市洛克菲勒中心铜牌上的约翰·洛克菲勒信条显得颇为反讽,上面第一条写着“个人价值至上”。我们将会看到,新自由主义立场所产生的大量矛盾使得逐步开展的新自由主义实践(面对如垄断权力和市场失败等事件)变得走样,离貌似纯粹的新自由主义学说相去甚远。因此,我们需要仔细考察新自由主义理论和新自由主义具体实践之间的张力。

① 睿智的评论见H. J. Chang, Globalisation, Economic Development and the Role of the State (London: Zed Books, 2003)。但正如Peck的'Geography and Public Policy'指出,新自由主义经常吸收其他因素到自身框架之内,因此很难将其视之为一种“纯粹”的理论。

写过像《自由宪章》(The Constitution of Liberty)等重要著作的哈耶克颇有先见之明地指出,为理念而进行的斗争至关重要,这场不仅针对马克思主义而且针对社会主义、国家计划和凯恩斯干预主义的斗争,可能要花一代人甚至更久的时间才能获胜。朝圣山学社获得了财政和政治上的支持。特别是在美国,一个由那些心底里反对一切形式政府干预和管制,甚至反对国际主义的富人和企业领导所组成的力量集团,力图组织起来反对一种他们视之为寻求混合经济的新兴共识。由于担心二战期间与苏联的联合以及美国内部建立起来的指令型经济可能会在战后政治格局中破产,他们准备将麦卡锡主义(McCarthyism)完全纳入到新自由主义智囊中,以保护和提升自己的权力。但在1970年代的艰难岁月到来之前,这一运动一直处在政策和学界影响力的边缘。直到那个时候,这一运动开始位居中心舞台,尤其是在美国和英国,诞生了各种资金雄厚的智囊团(均衍生自朝圣山学社,诸如伦敦的经济事务研究所[Institute of Economic Affairs in London]和华盛顿的传统基金会[Heritage Foundation in Washington]);这一运动在学界的影响力也日益增加——特别是在米尔顿·弗里德曼主导的芝加哥大学。新自由主义理论由于哈耶克和弗里德曼分别在1974年和1976年获得诺贝尔经济学奖而受到学界的尊敬。这一特殊奖项尽管披上了诺贝尔奖的光环,却和其他奖项不同,它是受到瑞典的银行界精英牢牢掌控的。新自由主义理论(特别是在其货币主义的面具下)开始在许多政策领域发挥实际影响。例如,在卡特总统任期内,经济松绑就成为解决整个1970年代美国周期性滞胀的方案之一。但是,新自由主义作为一种在发达资本主义国家层面调节公共政策的新经济正统,其地位的巩固始于1979年的美国和英国。

此年5月,玛格丽特·撒切尔以大刀阔斧的经济改革政策当选英国首相。受到基思·约瑟夫(Keith Joseph)——他是一位非常活跃而忠实的政论家,且和经济事务所这个新自由主义机构有密切关系——的影响,撒切尔夫人承认必须抛弃凯恩斯主义,并且同意货币主义的“供给学说”(supply-side)方案对于解决1970年代困扰英国经济的滞胀非常关键。她认识到这几乎意味着财政和社会政策方面的革命,并立即签署了一项决议,处理1945年后在英国巩固起来的社会民主国家的机构和政治道路。这就意味着对抗工会力量、攻击一切阻碍竞争性活力的社会团结形式(诸如那些通过市政管理体现的形式,包括许多员工及其社团的力量)、撤销或免去福利国家的义务、将国有企业私有化(包括社会住房)、降低税收、鼓励创业积极性、创造良好的商业氛围以吸引更多的外资流入(特别是日本的投资)。她的著名宣言是:“没有社会,只有个体的男人或女人”——后面还加一句:“以及他们的家庭”。所有形式的社会团结都要因个人主义、私有权、个人责任和家庭价值的理由而瓦解。这种从撒切尔夫人的修辞技巧中流露出的意识形态攻击冷酷无情。①她说:“经济是手段,但目的是为了改变灵魂。”她的确做到了,尽管全然不是靠完整和全面的手段——且不提政治上的代价。

1979年10月,卡特(Carter)总统在任时的美国联邦储备银行主席保罗·沃尔克对美国货币政策进行大幅度改革。②长期以来在美国自由民主国家奉行的“新政”(New Deal)原则——广泛采用凯恩斯主义的财政和货币政策,以充分就业为根本目标——被放弃了,取而代之的是一项旨在不惜以带来就业问题为代价而遏制通胀的政策。在1970年代通胀达到两位数时曾呈现负增长的实际利率,通过联邦储备的法令而呈正增长。(图1.5)名义利率在一夜间上升,并在一系列震荡后于1981年7月稳定在20%左右。由此开始了“漫长而严重的经济衰退期,在美国造成工人失业、工会分裂,债务国濒临破产,开启了漫长的结构性调整的时代”。③

① 关于撒切尔夫人走向新自由主义道路的前前后后,见D. Yergin and J. Stanislaw, The Commanding Heights: The Battle Between Government and Market Place that is Remaking the Modern World (New York: Simon & Schuster, 1999)。

② L. Panitch and S. Gindin, 'Finance and American Empire', in The Empire Reloaded: Socialist Register 2005 (London: Merlin Press, 2005) 46-81.

③ D. Henwood, After the New Economy (New York: New Press, 2003), 208.

图1.5:“沃尔克休克法”:美国和法国的实际利率波动,1960~2001

来源:杜梅内尔和列维:《资本的复苏》

后来被人们称为“沃尔克休克法”的手段必须被视作一项必要但不充分的新自由主义化条件。一些中央银行长期强调反通胀财政责任,并采取了许多更接近于货币主义而非凯恩斯主义正统的政策。就西德的情况来说,此举源于对1920年代摧毁魏玛共和国(Weimar Republic)的通胀失控(为此后法西斯主义抬头埋下伏笔)记忆犹新,以及对二战结束时发生的同等破坏力的通胀记忆犹新。国际货币基金组织长期致力于反对产生过多债务,并推动了(如果不是规定了)附属国的财政控制和预算节制。但在所有上述情况中,这种货币主义均与下述方案齐头并进:认可强大的工会力量和政治上奉行建设一个强大的福利国家。因此,新自由主义转向不仅依靠采纳货币主义,而且依靠在其他许多领域实施政策。

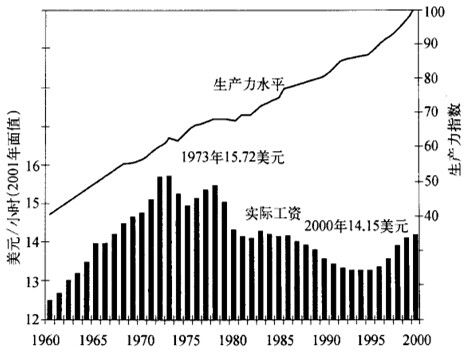

里根在1980年与卡特的竞争中胜出,这一胜利非常关键——虽然卡特已经谨慎地向(航空和运输业)松绑方向迈出,以作为应对滞胀危机的部分方案。里根的参谋们相信沃尔克的货币主义“药方”对于医治病态和停滞的经济很管用。沃尔克得到支持并再次被任命为联邦储备局主席。里根政府接着便凭借进一步松绑、税收减免、攻击工会与员工势力,提供必要的政治支持。在1981年一次漫长而激烈的罢工中,里根彻底压制了航运管理组织(PATCO)。这表明在沃尔克引起的经济衰退造成高失业率(10%或更高)的同时,有组织的劳工势力受到了全面打击。但是PATCO不仅是一个常规工会:它是一个白领工会,具有技术员工组织的特点。因此,它是中产阶级(而非工人阶级)工会主义的标志。劳工状况由此受到重创——下述事实是很好的说明:联邦最低工资由1980年与贫困线持平,到1990年降低至贫困线以下30%。由此开始了实际工资水平严重下跌的时期。

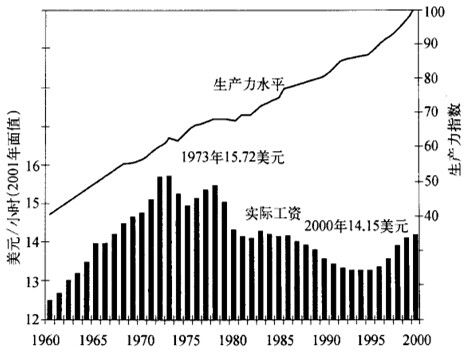

图1.6:对劳工的打击:美国实际工资与生产力,1960~2000

来源:波林(Pollin):《衰落的轮廓》

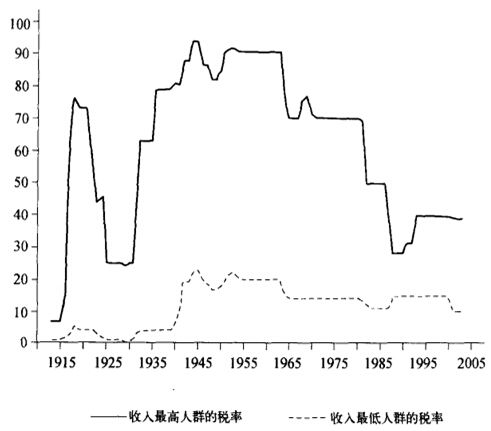

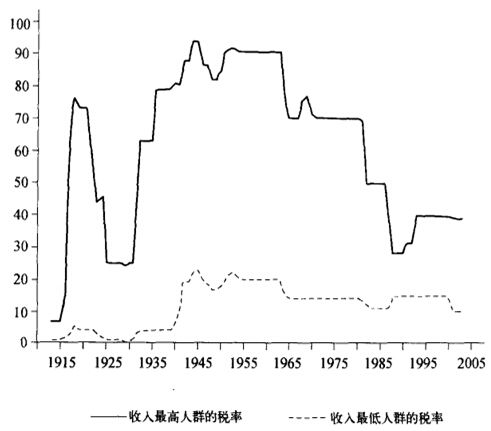

里根在诸如环境管理、工作安全、卫生医疗等事务上对权力部门的任命,将对抗大政府的战役提升到了前所未有的高度。从航空、电信到金融,一切领域的松绑为强大的企业利润打开了不受管束的市场自由新天地。投资赋税的减免有效帮助资本从具有工会组织的东北部和中西部地区向未形成工会且不设管制的南部和西部地区转移。金融资本愈加向海外进发,寻找高额收益率。在国内进行去工业化而把生产移到国外,这一现象变得越来越普遍。意识形态上被描绘为促进竞争与创新的市场,成为巩固垄断权力的工具。企业税收得到大幅裁减,而最高个人税率在被称为“史上最大规模的税收减免”中由70%降至28%(图1.7〕。

图1.7:上层阶级税收起义:美国收人最高与最低人群的税率,1913~2003

来源:杜梅内尔与列维:《新自由主义收入趋势》

由此开始的重要转折,将进一步加剧社会不平等,进一步重建上层阶级的经济力量。

然而,还有一个随之而来的转折也推动了1970年代新自由主义化浪潮。欧佩克石油价格随着1973年石油禁运令而飙升,致使沙特阿拉伯、科威特、阿布扎比等石油生产国获得了大量财力。我们如今从英国情报报告了解到,美国曾在1973年积极筹备对上述国家发动战争,以恢复石油流通、压低石油价格。我们还知道,大概迫于美国的军事压力(如果不是公开威胁的话),沙特阿拉伯当时同意通过纽约投资银行回收其全部石油美元。①这些银行突然发现自己能够动用大量所需基金以寻求获利渠道。考虑到1970年代中期衰颓的经济状况和低收益率,在美国国内进行选择并不理想,更有利可图的机遇应该到海外寻找。政府看起来是最安全的投资,因为按照花旗银行董事长沃尔特·里斯顿(Walter Wriston)的著名说法,政府不可能移动或消失。而许多发展中国家的政府又资金匮乏、急于借贷。然而,还需要的一个条件是为贷款确保开放的通道和相当安全的环境。纽约投资银行求助于美国的帝国主义传统,为新的投资机遇创造空间并保护境外业务。

美国的帝国主义传统由来已久,并在某种程度上自视为与其他帝国主义传统——英国、法国、荷兰及其他欧洲势力——针锋相对。②虽然美国在19世纪末也曾进行过一些无关大局的殖民征服,它却在二十世纪发展出一种没有殖民地且更为开放的帝国主义体系。典型的例子发生在1920年代和1930年代的尼加拉瓜,当时美国部署海军保护其利益,但却卷入了一场漫长而艰苦的、由桑地诺(Sandino)③领导的游击队叛乱斗争中。此事的最终解决是靠找一名当地的铁腕人物——在这次事件中是苏穆萨(Somoza)——并给他和他的家庭以及亲密盟友提供经济和军事援助,以便他们能镇压或笼络反对者,为自己积累相当数量的财富和权力。作为回报,他们要始终保持本国对美国资本业务的开放和支持,在必要时也应推动美国在本国和在整个地区中(尼加拉瓜事件中是中美洲)的利益。二战结束后,随着美国坚持的全球去殖民化运动迫使欧洲势力放弃殖民政策,上述模式得以开展。例如,中央情报局于1953年在伊朗策划政变推翻民选的穆萨迪克(Mosaddeq)政府,并让伊朗国王上台,后者和美国公司签订了一系列石油合约(并且没有将资金返还给先前由穆萨迪克政府收归国有的英国企业)。伊朗国王还成为中东石油地区主要的美国利益看管人。

① L. Alvarez, 'Britain Says U. S. Planned to Seize Oil in '73 Crisis', New York Times, 4 Jan. 2004, A6. 关于通过美国回收石油美元的沙特协议,见P Gowan, The Global Gamble: Washington's Faustian Bid for World Dominance (London: Verso, 1999), 20.

② D. Harvey, The New Imperialism (Oxford: Oxford University Press, 2003); N. Smith, American Empire, Roosevelt's Geographer and the Prelude to Globalization (Berkeley: University of California Press, 2003); N. Smith, The Endgame of Globalization (New York: Routledge, 2005).

③ Augusto César Sandino (1893—1934),尼加拉瓜抗美游击队领袖。——译者

许多非共产主义世界的国家在战后都是通过此类手段受到美国统治。这成为应对共产主义起义和革命威胁的办法,但却使得美国采取一种反民主(甚至更显然的是反大众、反社会主义/共产主义)的策略,从而越来越和镇压性军事专政和独裁政府结盟(最明显的当属拉丁美洲各处)。约翰·帕金斯(John Perkins)《一个经济杀手的自白》(Confessions of an Economic Hit Man)中的故事充斥着这类事件罪恶而不光彩的细节。在与国际共产主义的斗争中,美国利益因此变得不是更加稳固,而是更加脆弱了。虽然收买本地统治精英轻而易举,但对反对者或社会民主运动(诸如智利的阿连德)的镇压,却使美国和这样一段漫长的历史勾连起来:在暗中反对发展中国家的大众运动。

正是在这一语境下,通过纽约投资银行回收的剩余基金得以撒向世界各地。1973年以前,多数美国境外投资都属于直接投资,主要是在欧洲和拉丁美洲进行原材料资源(石油、矿产、原料、农业产品)的开采或特殊市场(电信、汽车业等等)的培育。纽约投资银行此前一直活跃于国际范围,但1973年以后它们变得更加活跃,尽管更加注重给外国政府以资金贷款。①这要求国际信贷和金融市场的自由化,而美国政府则开始积极地促进和支持此项1970年代的全球政策。由于急需信贷,发展中国家被鼓励大量借贷,尽管利率却是对纽约银行家有利。②然而,由于贷款以美元结算,美元利率的些微上调(且不说大幅上升)就将轻易使孱弱的国家还不起贷款。纽约投资银行因此将面临严重损失。

① Panitch and Gindin, 'Finance and American Empire'.

② 1980年代许多次债务危机的详细情况,见Gowan, The Global Gamble。

第一例重大的此类事件发生于墨西哥,后者在1982—1984年效法沃尔克休克法,致使本国无力还贷。里根政府上任第一年曾严肃考虑过撤销对国际货币基金组织的支持,但后来找到办法联合美国国库和国际货币基金组织的力量,通过延缓债务偿还期限来解决困难——条件是墨西哥要进行新自由主义改革。在斯蒂格利茨(Stiglitz)①所指的将凯恩斯主义一切影响从国际货币基金组织中“清除”后(发生于1982年),上述办法成为标准处理方式。国际货币基金组织和世界银行此后成了传播和执行“自由市场原教旨主义”和新自由主义正统的中心。为回报债务偿还期限的调整举措,债务国被要求施行制度改革,包括削减福利开支、更灵活的劳动市场法律和私有化。就此发明了“结构性调整”。墨西哥是首批被拖入全世界正在发展的新自由主义国家机器的国家之一。②

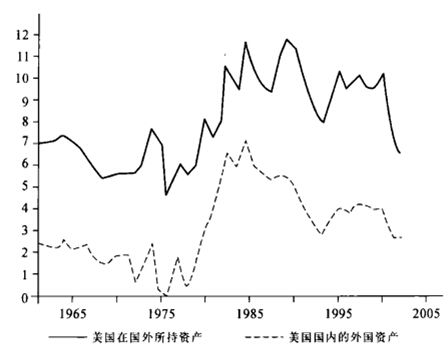

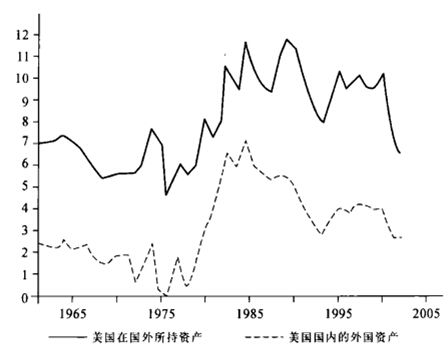

然而,墨西哥的例子表明在自由主义实践和新自由主义实践之间存在根本区别:在前者那里,债权人承担错误投资决策的损失;而在后者那里,债务人受到政府和国际力量的压迫,承担债务偿还的一切费用,不管这将给当地人民的生计和福利带来多大影响。如果此举要求将资产以极低价格甩卖给外国公司,那也只能顺其自然。事实上,这和新自由主义理论并不相符。正如杜梅内尔和列维所表明的,此举结果之一是使得美国资本家在1980年代至1990年代期间能够从世界其他地区榨取高额收益率(图1.8和1.9〕。③美国及其他发达资本主义国家的经济精英或上层阶级的权力重建,凭借国际流动和结构性调整实践,从世界其他地区成功榨取了大量盈余。

① Joseph Stiglitz (1943- ),美国经济学家,曾于2001年获得诺贝尔经济学奖。——译者

② J. Stiglitz, Globalization and its Discontents (New York: Norton, 2002).

③ G. Duménil and D. Lévy, 'The Economics of U.S. Imperialism at the Turn of the 21st Century', Review of Internationa Political Economy, 11/4 (2004), 657—676.

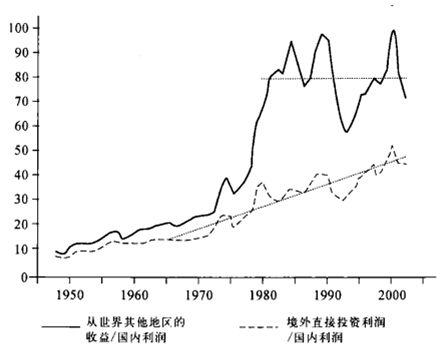

图1.8:从境外榨取盈余:美国的国内和国外收益率,1960~2002

来源:杜梅内尔和列维:《美帝国主义的经济学》

图1.9:流入美国的贡金:从世界其他地区所获利润和资本收益与国内利润的关系

来源:杜梅内尔和列维:《新自由主义的动力:迈向新的阶段?》

阶级力量的意义

但是,这里所谓的“阶级”到底是什么意思?这个概念总是有些模棱两可(有些人甚至会说可疑)。无论如何,新自由主义化过程已经重新定义了这个概念。这就带来了一个问题。如果新自由主义化是阶级力量重建的工具,那么我们应该能够认出隐藏在背后的阶级力量以及那些借此获益的阶级力量。但是,当“阶级”不是一个稳定的社会形态的时候,这个工作就很难进行。在有些情况下,“传统”的社会阶层能够依附于一个稳定的权力基础(通常靠家庭和血缘建立起来);但在另一些情况下,与新自由主义化共同进行的,是对上层阶级构成因素的重构。例如,撒切尔夫人打击了英国一些根深蒂固的阶级力量形式。她反对在伦敦的军事、法律和经济精英中、以及在许多工业部门中占据主导的贵族传统,而与鲁莽的企业家和新兴的富人站在同一阵营。她支持这个新生的企业家阶级,通常也受到后者的支持(诸如理查德·布兰森[Richard Branson]①、罗德·汉森[Lord Hanson]②和乔治·索罗斯[George Soros])。她自己的保守党中的传统派对此感到惊讶。在美国,金融家和大企业行政总裁的新生力量和重要性,以及一些崭新部门(诸如计算机、网络、媒体和零售业〕所迸发的巨大活力,深刻改变了上层阶级经济力量的核心。新自由主义化过程带来了阶级力量的重建,但这并不意味着经济力量恢复到同一批人那里。

① Richard Branson (1950- ),英国著名企业维珍(Virgin)的创始人。——译者

② Lord Hanson (1922—2004),英国实业家。——译者

但是,正如美国和英国的对比所示,“阶级”在不同地方的意义各不相同,在某些情况下(例如在美国)甚至被认为毫无意义。此外,在世界不同地区出现了以阶级认同的形成与重构方式进行划分的强烈趋势。例如,在印尼、马来群岛和菲律宾,经济力量开始极大地聚集到一些属于少数民族的华侨手里,而获得经济力量的模式也与澳大利亚或美国非常不同(这种模式注重贸易活动并进行市场垄断①)。而俄罗斯七大寡头的兴起,则源于前苏联解体后形成的非常独特的环境格局。

① A. Chua, World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability (New York: Doubleday, 2003)提供了许多例子。

尽管如此,我们还是可以辨认出一些总的趋势。首先是资本主义企业所有权和管理权——两者照惯例相互分离——的特权进行融合,方式是给予行政总裁们(管理者)以优先认股权(所有权凭证)。于是,股票市值而非生产活动成为经济活动的指示灯;此后随着安然(Enron)等公司的垮台变得越加明显的是,此类活动产生的投机诱惑开始泛滥猖獗。第二个趋势是急剧减小以下两者的历史沟壑:一方是为获取股息和利润的货币资本,另一方是寻求获利的生产、制造业和商业资本。这一分离在过去不同时期制造了金融家、生产者和商人之间的冲突。例如,1960年代的英国政府政策首先迎合伦敦市金融家们的要求,经常损害国内制造商的利益;在美国,1960年代金融家和制造企业的冲突也时有发生。1970年代,许多这类冲突要么消失了,要么转变为新的形式。大公司开始越来越往金融上靠拢,甚至在从事生产时——如汽车部门那样——也是如此。自1980年左右以来,企业报告生产损失由金融业务弥补的情况已很常见(通过信贷和保险业务在汇率波动和期货市场方面进行投机)。部门合并以新的方式结合生产、制造、房产和金融利润,以产生多样的联合企业。当美国钢铁公司将名字改为美国钢铁马拉松(USX)的时候(购买坚挺的保险股份),公司董事会主席詹姆斯·罗德里克(James Roderick)针对“X是什么?”这个问题,给出了简洁明了的答案:“X代表钱。”①

所有这些都和金融世界强烈迸发的活力和能量有关。随着金融活力日益挣脱那些迄今对其进行限制的管理束缚和壁垒,这种活力便能迅速发展,最终无远弗及。金融服务领域的创新浪潮不仅生产出高度复杂的全球互联网络,还生产出各种建立在证券化、衍生品和形形色色期货交易基础上的金融市场。简言之,新自由主义化就是将一切都金融化。这一过程深化了金融,后者从此不仅掌控其他一切经济领域,而且掌控国家机器和——如兰迪·马丁(Randy Martin)所说——日常生活。②这一过程还使全球交易关系发生剧烈波动。无疑存在着一股从生产过程转向金融领域的势头。从制造能力上获得的收益不再必然意味着人均收入的上升,但是向金融服务领域的集中却肯定能提升人均收人。因此,对金融机构的支持和金融系统的完整性就成为新自由主义国家关心的根本议题(例如由世界上最富有的国家组成的七国集团G7)。华尔街在与缅因街③的冲突中占得上风;于是非常有可能的是,华尔街春风得意的时候美国其他部分(以及世界其他部分)却过得糟糕。而数年来——尤其是1990年代——情况就是这样。1960年代经常被人挂在嘴边的口号是“对通用汽车有利就是对美国有利”,到了1990年代,这个口号变成了“对华尔街有利就行了”。

① 引自Harvey, Condition of Postmodernity, 158。

② R. Martin, The Financialization of Daily Life (Philadelphia: Temple University Press, 2002).

③ Main Street是与Wall Street相对的词,通常是商铺和零售商聚集的小市镇,也有“迈因街”、“商业街”、“民生街”的译法。——译者

所以,随着新自由主义而抬头的阶级力量的根本核心之一,便体现在下述人群那里:企业董事会的关键成员和行政总裁以及那些围绕在这一资本主义活动的闺房周围的金融、法律、技术机器的领导人。①然而,资本实际拥有者(股东)的权力在某种程度上被削弱了,除非他们能获得充分的投票权益以影响公司政策。有时,行政总裁及其金融参谋的操作可从持股人那里攫取数百万资产。投机获益也使得在短时期内聚集大量财富变得可能(例如巴菲特和索罗斯)。

① 例如,杜梅内尔和列维很喜欢用这个排他性定义。

但是我们不能把“上层阶级”这个概念仅仅局限于这群人身上。贸易关系的新型结构以及创业机遇的涌现,已经使新的阶级形成过程得以浮出地表。生物技术和信息技术等新型经济部门能快速产生财富(像比尔·盖茨[Bill Gates]和保罗·艾伦[Paul Allen])。新型市场关系打开了种种贱买贵卖的可能性,如果不是事实上通过种种方式建立财产以进行垄断市场的话——比如,使产业横向延伸(如鲁珀特·默多克[Rupert Murdoch]向全球扩展的媒体帝国),或使产业多样化分散到各个商业领域,向后延伸到资源开采和生产、向前则从贸易基地延伸到金融服务、地产开发和零售业。在这一过程中,与国家权力的特殊关系也扮演了关键角色。例如,印尼的两个与苏哈托(Suharto)关系密切的商业集团既维护苏哈托家庭的财产利益,也借助它们与国家机器的关系囤积巨额财富。其中的一个——三林集团(Salim Group)——到1997年时“据称是世界上最大的华侨所有的联合企业,拥有二百亿美元资产和近五百家公司”。卡洛斯·斯里姆紹(Carlos Slim)①以较小的投资公司起家,却已掌控了墨西哥新兴私有化的电信系统,并迅速将其打造为巨型联合公司帝国,不仅占据了墨西哥经济的巨大份额,其获利途径还扩展至美国零售业(电路城[Circuit City]和邦诺书店(Barns and Nobel)和拉丁美洲。②在美国,随着沃尔玛一跃成为零售业霸主且融合进中国生产线和世界各地零售店,沃顿家庭也获得了巨额财富。尽管这些活动与金融世界有明显关系,那种不仅能积累大量个人财富而且能控制许多经济部门的不可思议的能力,却使得这一小撮人拥有了影响政治进程的巨大经济力量。不奇怪,1996年时最富裕的三百五十八个人的资本净值“相当于世界最贫穷的45%人口(二十三亿)的收入之和”。更糟糕的是,“世界上最富裕的二百个人在1998年之前的四年里资本净值翻了一番,超过一万亿美元。[当时]最富裕的三位亿万富翁的资产超过了最不发达国家及它们的六亿人口国民生产总值之和”。③

然而,在这个剧烈的阶级关系重组过程中,还有一项难题有待考察。这个人们争论不休的问题是,这一新的阶级形态应该被视作具有跨国性质,还是仍然该理解为建立在民族国家边界之内?④我自己的立场如下。统治阶级限制自己的业务领域并忠于某个民族国家,这种情况已经被渲染得太过了。美国资产阶级对抗英国、法国、德国或韩国资产阶级,这种说法向来没什么意义。国际关系从来非常重要,尤其是通过殖民主义和新殖民主义活动的关系,但也包括起码回溯到十九世纪(如果不是更久的话)以来通过跨国联系形成的关系。但是,在新自由主义全球化阶段,这些跨国联系无疑得到了加深和扩展,承认这些联系至关重要。当然这并不是说这个阶级中的先驱人物不依附于某些国家机器以寻求利益和保护。他们具体依附在哪里固然重要,但这和他们追求的资本主义活动一样不稳定。默多克可能在澳大利亚起家,然后把注意力转向英国,最终在美国获得公民身份(行程表当然是很快的)。他并没有超越或自外于特殊国家权力之上,但同时他通过他的媒体却对英国、美国和澳大利亚的政治产生巨大影响。他的报刊在世界上拥有二百四十七位所谓的独立编辑,这些人无一例外支持美国对伊拉克的侵略。虽然是一笔带过,但谈论一下美国、英国或韩国的资产阶级利益还是有意义的,因为像默多克或卡洛斯·斯里姆或者三林集团的这些企业利益不仅从国家机器获益,也扶植国家机器的发展。但是,每一方都能够,而且确实,同时在不止一个国家中发挥阶级力量。

① Carlos Slim (1940- ),墨西哥电信巨头。——译者

② Chua, World on Fire.

③ United Nations Development Program, Human Development Report, 1996 (New York: Oxford University Press, 1996), 2, and United Nations Development Program, Human Development Report, 1999, 3.

④ W. Robinson, A Theory of Global Capitalism: Production, Class, and State in a Transnational World (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004),对这方面有出色论述。

虽然这种位于企业、金融、贸易和开发领域的差异性私人团体并不必然合谋为一个阶级,并且,虽然他们之间时常发生冲突,但他们仍然具有某种利益上的一致,即都能认识到新自由主义化过程带来的好处(如今还要加上危险)。他们也能够通过达沃斯世界经济论坛之类的组织进行意见交流,寻求合作并与政治要人商谈。他们对全球事务产生巨大影响,并且拥有一种普通公民所不具有的行动自由。

自由的前景

这一新自由主义化和阶级形成的历史,以及朝圣山学社的理念不断被作为当代核心理念所接受的历史,如果被放在1944年由卡尔^波兰尼(Karl Polanyi)所做的相反论述(就在朝圣山学社建立之前)的背景下考察,就会非常有趣。波兰尼指出,在一个复杂社会中,一旦自由成为咄咄逼人的行动剌激因素,自由的意义就会变得自相矛盾、歧义丛生。他注意到存在两种自由,好的和不好的。就不好的自由方面,波兰尼列出的有“剥削他人的自由,或获得超额利润而不对社会做出相应贡献的自由,阻止技术发明用于公益事业的自由,或发国难财的自由”。但是,波兰尼接着指出:“这些自由所推动的市场经济同样产生了我们所当珍视的自由:良心自由、言论自由、集会自由、结社自由、个人选择工作的自由。”虽然我们或许会“因这些自由自身的价值而珍惜它们”——而且我们许多人也向来是这么做的——但这些自由在很大程度是“市场经济的副产品,这同一种经济也要为那些恶的自由负责”①。波兰尼对问题的两面性给出的回答,从新自由主义思潮占据主流的背景下看,似乎有些奇怪:

① K. Polanyi, The Great Transformation (Boston: Beacon Press, 1954 edn.).

市场经济的逝去可以开启一个拥有前所未有的自由的时代。法律上的自由和实际的自由能比以前任何时候都更广泛而普遍;管理和控制不仅能为少数人争取自由,也能为所有人争取自由。自由不是作为从源头上就腐败了的特权的附属物,而是一种远远超出了政治领城狹隘界限、延伸至社会自身内部组织的时效权利。由此,老的自由和公民权利融入新的自由之中,这种新的自由产生自工业社会为所有人提供的闲暇和安全。这样一个社会能够同时承担起公正和自由。①

波兰尼指出,可惜的是向这样一种未来的过渡被自由主义乌托邦的“道德障碍”所阻(他不止一次援引哈耶克作为后一传统的典型):

计划和控制受到攻击,被认为是对自由的否认。自由企业和私人所有权被称为自由的核心。据称,任何建基于其他基础之上的社会都算不得叫自由社会。由管制所创造的自由被指责为不自由:它所提供的公正、自由和福利被贬斥为奴役的伪装。②

① K. Polanyi, The Great Transformation (Boston: Beacon Press, 1954 edn.). 256—258. [引文根据冯刚、刘阳译文,有所改动。见卡尔·波兰尼:《大转型》,冯刚、刘阳译,浙江人民出版社2007年版,217页。——译者]

② Ibid. [引文根据冯刚、刘阳译文,有所改动。见卡尔·波兰尼,前揭。——译者]

自由的理念由此“堕落为仅仅是对自由企业的鼓吹”,这意味着“那些其收入、闲暇和安全都高枕无忧的人拥有完全的自由,而人民大众仅拥有微薄的自由,尽管他们徒劳地试图利用自己的民主权利来获得某种保护,以免遭那些有钱人的权力的侵害”。但是——事情往往如此——如果“没有权力和压制的社会是不存在的,强力不发挥作用的世界也是不存在的”,那么维持这种自由主义乌托邦前景的唯一办法就是靠强力、暴力和独裁。在波兰尼看来,自由主义或新自由主义的乌托邦论调注定会为权威主义甚或十足的法西斯主义所挫。①好的自由已经丧失,而坏的自由横行霸道。

波兰尼的诊断看起来与我们当今的状况特别合拍。它为我们提供了一个有力的制高点,借此能够看清当布什总统声称“我们美国作为世界上最强大的力量,有义务推动自由的传播”②时,他葫芦里卖的是什么药。波兰尼的诊断也帮助解释为什么在“人性掌握了这样一种机遇,让自由战胜其所有顽固的敌人”的同时,新自由主义却变得如此独裁、压迫和反民主。它将我们的注意力引向了思考有多少家公司通过阻止将技术利益投放公共领域(如艾滋病药物)而牟利,从战争(如哈利伯顿公司)、饥荒和环境灾难中牟利。它唤起了一种担忧,即许多此类灾难或准灾难(军备竞赛以及应对真实和假想敌人的要求)是否暗地里其实是公司牟利之计。而且,波兰尼的诊断清楚表明为什么富人和有权者热心支持某些权利和自由概念,同时千方百计向我们推销这些概念有多万能多好。毕竟,新自由主义的自由通行了三十年,不仅使狭义的资产阶级重建权力,还产生了企业力量大量集中到能源、媒体、医药、运输甚至零售领域(比如沃尔玛)的现象。布什称之为人类进取心之顶点的市场自由,事实上不过是不加限制地将企业垄断权力和可口可乐扩张到各地的便利手段而已。依靠在媒体和政治过程中的非常影响,这一阶级(以默多克和福克斯新闻网为首)利用刺激和强力劝服我们相信,新自由主义的自由制度使我们过得比以前更好。对那些舒服地住在世外桃源(gilded ghetto)里的精英来说,这个世界好像确实更好了。波兰尼或许会说,新自由主义把权利和自由带给了那些“收入、闲睱和安全都高枕无忧”的人,而把微薄的收入留给我们其他人。那么,“我们其他人”如何就如此轻易地默许了这一事态呢?

① K. Polanyi, The Great Transformation (Boston: Beacon Press, 1954 edn.). 256—258.

② Bush, 'Securing Freedom's Triumph'; see also F. Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad (New York: Norton, 2003).

上一篇 回目录 下一篇