中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 〔美〕安德鲁·克莱曼《大失败:资本主义生产大衰退的根本原因》(2012)

第五章 利润率和积累率的下降

注:第五—七章所讨论的数据主要来源于美国商务部经济分析局(Bureau of Economic Analysis,BEA)。利润数据来自BEA的国民收入与产出账户表(National Income and Product Accounts,NIPA);投资、折旧和预付资本(“净存量”)数据来自BEA的固定资产表。这两套表格可以在BEA的主页(www. bea. gov)上找到。

最显而易见的解释

在第四章中,我证明了美国经济的相对停滞为过去几十年的债务积累和最近这场危机与衰退创造了条件。但是,引起相对停滞的原因是什么呢?最显而易见的解释,因而可能显得最似是而非的解释是:

(1)利润率下降,并且因为被消灭的资本价值没有多到足够恢复盈利能力的程度,所以利润率在1970年代中期和1980年代早期经济衰退之后没有出现显著回升;

(2)利润率的持续下降导致了资本积累率的持续下降;

[1]

(3)积累率的下降进而导致人均GDP、公司产出及其雇员薪酬增长缓慢,导致债务负担不断上升,如此等等。

本章我要证明,上述解释不仅仅是最显而易见的,它同时也是正确的解释。

解释(1)和解释(2)颇具争议,这是因为许多左派经济学家主张利润率在1980年代早期以后确实回升了,因此他们否认持续存在的盈利能力问题是大衰退的一个根本原因。相反他们把最近这场危机和衰退看成是不可还原的金融危机——也就是说,看成是由资本主义的“金融化”和它所导致的宏观经济困难(以及由引发这场危机的更为直接的金融部门问题)所引起的现象。相反,解释(3)不是特别具有争议;那些把危机看做是不可还原的金融危机的人们大多也同意这一点。(例如,见Duménil and Lévy,2004;Husson,2008;Stockhammer,2009)因此,我对这一显而易见并且貌似合理的解释的辩护,集中在解释(1)和解释(2)上。

为了避免让本章正文不堪重负,我把大多数冗长的方法论细节以及对数据来源和计算的详细注释放在了本章末尾的附录里进行讨论。关于方法论的要点解释了为什么我认为摒弃我的发现是不正确的,原因是我对利润率的衡量并不是通用于经济“健全性”或“马克思主义”利润率的指标,同时,关于方法论的要点还解释了为什么我关注公司部门的盈利能力而不是整个美国经济。

利润率趋势

我的利润和利润率数据涉及美国经济的全部公司部门;因此,它们既包括金融公司的利润,也包括非金融公司的利润。本节后面,我将讨论美国跨国公司对外投资的盈利能力,但除非另有说明,我的分析只涉及被BEA称做的“国内的”公司。(因为这两组数据严格说来不可比较,它们需要分开来讨论。)国内数据包括总部设在外国的公司(foreign-based corporations)从它们在美国的运营中获得的利润和它们位于美国的固定资产,但排除总部设在美国的公司(U. S.-based corporations)来自于国外的利润和它们位于国外的固定资产。因此,我所说的“美国公司(U. S.corporations)”,应当被理解为一个地理概念,它指的不是公司的“国籍”。

图5.1描绘了两种衡量方法下美国公司利润率的变动。两者具有相同的分母——以历史成本计价的固定资产(固定资本),但它们以两种不同的方式衡量利润。利润的一种衡量使用税前利润。另一种我把它称之为“财产收入”[2],它是一个更为宽泛的利润率衡量,与马克思用“剩余价值”所指称的含意非常接近。它把公司所有的其雇员没有得到的产出(净增加值)都算做利润。它除了公司的税前利润以外,还包括在利息支付和转移支付(罚款、庭外调解、礼品捐赠等等)上的货币支出、支付销售税和财产税以及其他细项。

图5.1 利润率,美国公司

(利润对固定资产历史成本的百分比)

总的来说,这两种利润率的变动一直是非常相似的。两个利润率都在大萧条早期急剧暴跌,此后它们大幅回升,这很可能是因为资本价值的大规模消灭已经发生。到1939年,财产收入利润率已经恢复了它在1929年以后下跌幅度的74%,而税前利润率则恢复了60%。

二战期间利润率飙升。然而盈利能力的回升并不仅仅是一个战时现象。它也不单纯是由需求所驱动的——如政府借钱打仗,外国购买军事装备以及战争结束后“被压抑的需求”据称得到了释放。被压抑的需求能够解释许多问题这一点是可疑的,因为实际GDP在战后下降了——主要是因为国防支出在1944至1947年间下降了81%,并且直到1950年代中期实际GDP也没有回到其1945年的水平。同时,战时强劲的需求也不能说明这样一个事实,即直到1950年代中期利润率一直保持着相当高的水平。

纯粹需求方的解释忽视了大萧条和战争期间资本价值的消灭所形成的盈利能力的巨大提升。在1931年初至1945年初的14年间,美国公司的预付资本增长了3%。要理解这意味着资本消灭的规模有多大,可以把这个3%的增长与以下两个数字进行对比:GDP在同一时期增长了164%,以及在其后的14年间公司预付资本增长了192%。如果在1930年初至1947初期间预付资本对GDP的比例没有下降,那么预付资本在1947年初的水平将会达到它实际水平的两倍以上,这意味着利润率将会比实际水平低一半还多——即大致与它们经过此后60年的下降所达到的水平相同。如果这种情况一直持续到了1950年代中期,那就不会再有战后盈利能力的激增了。究竟是否还会有一个战后繁荣就值得怀疑了。

事实上,盈利能力的长期下降始于1950年代的后半期。的确,两种利润率在1960年代和1970年代基本上没有趋势——平均来说既不上升也不下降,但如我们在下面将要看到的那样,这主要是因为通货膨胀不断加速。尤其在1970年代,通货膨胀率的上升有助于提高名义盈利能力,从而抵消本应当出现的利润率的下降。随着美联储政策推高了利率和1980年代早期发生了二次衰退,利润率,尤其是税前利润率出现了大幅下降。

在1982年至最近这场危机这一时期内,两种利润率都没有出现持续性的恢复。财产收入利润率持续下降;对总趋势的唯一一个值得注意的例外是盈利能力的一个急剧但短暂的上升,它是由最近这场危机之前的资产价格泡沫所导致的。2001年低点时的税前利润率同样也比1982年低点时低很多。在1982至2001年间,财产收入利润率下降了26.9%(不是26.9个百分点),而税前利润率几乎下降了同样的幅度,为26.3%。

另一方面,尽管财产收入利润率在1982至2007年间趋于下降,但税前利润率在同一时期却有一个轻微的上升趋势——每年上升0.04个百分点。两种利润率轨迹不同的主要原因是利率的下降,它使公司能够降低其利息支付。公司所缴纳的销售税、财产税及类似税收对财产收入的比重同样也下降了。因此,如果我们把所有非劳动收入(即财产收入)都计为利润,我们就能够说利润率在这一时期趋于下降,但是公司之所以能够在一个相对不断萎缩的利润池中保留一个较大的份额,是因为它们交付给它们的债权人和税收当局的份额下降了。

发生在2000年代末的利润率急剧下降,同样也是利润率没有持续性恢复的证据。考虑到大衰退的严重程度,人们或许会惊讶于为什么利润率没有出现更加急剧地下跌。答案是BEA没有把坏账损失、用于弥补贷款损失的资金或下降的资产价格当做是减少利润的因素。相反,公司财务会计通常会把这些项目从利润中扣减掉。如果BEA在它对利润的估计中没有排除这些项目,那么2000年代晚期利润率将会下降得更多,很可能多得多。在2007年第二季度至2008年第四季度期间,BEA衡量的全部公司的税后利润从10030亿美元下降到2830亿美元,而“据报道”,构成标普500指数的500家公司的营业收入从1940亿美元下降到-2020亿美元。[3]

美国对外投资的盈利能力

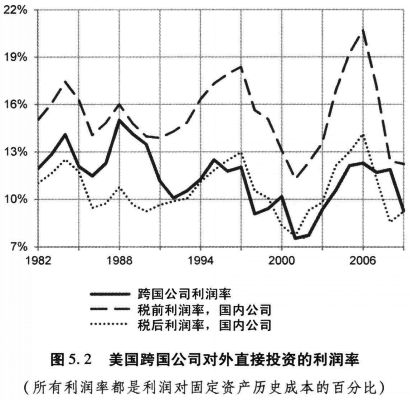

上面所讨论的趋势只涉及“国内的”公司。如果美国跨国公司从它们在国外的经营中所获得的利润率上升,那么国内利润率的下降和没有恢复这一证据或许就不是特别重要了。然而,对外投资的利润率同样下降并且没有恢复。诚然,美国跨国公司从它们在国外的经营中获得的利润份额上升显著。

不过它们位于国外的固定资产对它们总固定资产的比重上升得还要更加显著。为了衡量美国跨国公司对外投资的盈利能力,我计算了它们来自对外直接投资的收入占它们对外直接投资的百分比。[4]2006年以前的收入数字衡量的是支付了美国和外国的预提税之后的利润,而之后年份的数字衡量的则是这些税收支付之前的利润。在一家外国公司只有一部分为美国所拥有的情况中,BEA用如下方式来估计美国所有者的收入,即假定他们在公司收入中的份额与他们在公司权益中的份额相等。

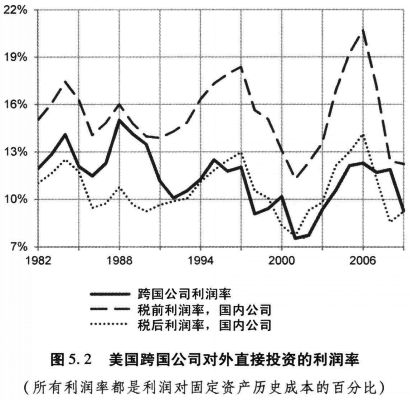

图5.2显示了这种利润率自1982年起的变动——那一年是可以获得这种数据的第一年,并且把它们和国内公司的税前与税后利润率的变动进行了比较。总体说来,所有这三组数据的变动是相似的。但是,当国内利润率自1982至2007年间基本上没有趋势时,对外投资利润率以每年0.13个百分点的趋势下降。在1982年低点到2001年低点期间,它也比国内利润率下跌的更加急剧。2001年税后国内利润率比1982年低3.1个百分点(下跌了28%),税前国内利润率低3.7个百分点(下跌了25%),而对外投资利润率则低4.4个百分点(下跌了37%)。

图5.2 美国跨国公司对外直接投资的利润率

(所有利润率都是利润对固定资产历史成本的百分比)

因此,即使我在本书其他地方对盈利能力下降的分析只依赖于国内公司的数据,上述比较也表明这不是一个严重的局限。它不会使我们高估,反倒可能会使我们低估,美国公司利润率自1982年以来下降的程度。

对外投资利润率的下降是一个范围极其广泛的现象。自1982至2007年间,美国拥有的位于国外的全部资本中,有86%被投资于20个国家。美国跨国公司的利润率在其中18个国家内都趋于下降。[5]由于它们中极少有欠发达国家,因此不能用第三世界国家不断上升的工资来解释这一下降趋势。由于这一下降趋势范围如此广泛,也不能用其他特定的地区性因素来解释它。相反,美国跨国公司盈利能力的普遍下降意味着,这一时期利润率很可能在世界绝大多数地方普遍下降。

流动资本

我的利润率的分母只衡量了固定资本(固定资产)。它们不包括流动资本(circulating capital)——支付给雇员的薪酬、在原材料存货上的支出等等,这是因为关于流动资本周转的信息无法获得。

要想理解周转信息为什么很重要,假设一个工人每周获得500美元的工资。她的年薪是26000美元,但是说为了雇佣她一年要预付26000美元那就错了。设想雇佣她的公司在某一周周初预付了500美元,但到这一周周末当它卖掉了她所生产的产品时,它就收回了全部的500美元。然后,它就能够在下一周周初预付同一个500美元来雇佣她。如果它到这一周周末收回了这个预付额,它就能够在第三周用同一个500美元的预付额来雇佣她。以此类推。因此,为了在这一年中雇佣她,需要预付500美元而不是26000美元。然而,如果我们仅仅知道年工资26000美元这个数字——也就是说如果我们不知道预付的资本在一年中“周转”了52次,那就没有办法知道为了雇佣她一年需要预付多少资本。同样的问题也使我们无法了解在原材料和其他存货上的预付资本是多少。

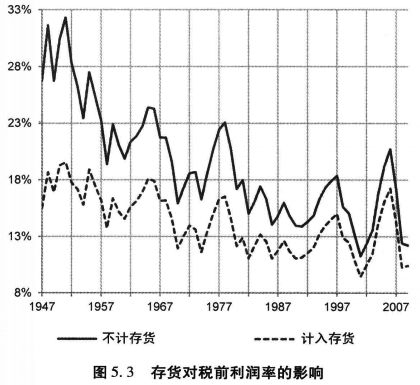

尽管如此,一些研究者已经选择把存货作为一部分预付资本计入进来。财产收入(或某些与利润紧密相关的衡量)对固定资产与存货之和的比例,有时被当做是“马克思主义的”利润率,也就是说被看做是马克思用剩余价值对预付资本的比例所指称的含义的一个近似的表示。然而,在利润率的分母中包括存货是有问题的,这不仅仅是因为周转的问题,还因为某些存货支出并不是预付资本。

在国民账户中,存货不仅包括原材料、半成品和“在制品”(只完成了一部分的商品和劳务)的存量,还包括尚未售出的成品库存。[6]最后这一项显然不是马克思用预付资本所指称的内容的一部分。对于他所说的资本循环的公式,M-C…P…C′-M′,出现在生产(M-C)之前的预付资本,不包括未售产成品上的支出;这些支出是C′的一部分。

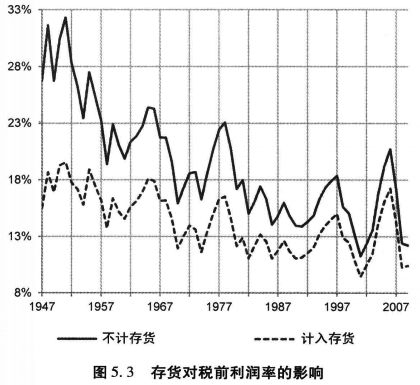

无论如何,在利润率的分母中计入存货,并不会对结果造成显著影响。图5.3清楚地表明,存货被计入后,税前利润率下跌的程度有所减少,但是,说利润率下跌到1982年并且此后没有出现持续性回升,这一点仍然是正确的。如表5.1所示,说财产收入利润率在战后第一个时期同样下降,并且在1982年以后继续下降,这一点也仍然是正确的。因此,美国公司利润率在1980年代早期以后没有出现一个持续性恢复,这个结论是可靠的;它并不取决于任何特殊的分子或分母的选择。

图5.3 存货对税前利润率的影响表

表5.1利润率,美国公司,选择低点年份

| | 税前利润率 | 财产收入利润率 |

| | 不计存货 | 计入存货 | 不计存货 | 计入存货 |

| 变化的百分点 | | | | |

| 1949-2001 | -15.5 | -7.5 | -16.0 | -5.5 |

| 1949-1961 | -6.9 | -2.4 | -7.9 | -1.9 |

| 1961-1982 | -4.8 | -3.5 | 0.3 | 0.3 |

| 1982-2001 | -3.7 | -1.6 | -8.4 | -3.9 |

| 变化的百分比 | | | | |

| 1949-2001 | -57.8% | -44.2% | -41.3% | -22.2% |

| 1949-1961 | -25.7% | -14.0% | -20.3% | -7.7% |

| 1961-1982 | -24.4% | -23.9% | 0.8% | 1.5% |

| 1982-2001 | -24.9% | -14.7% | -26.9% | -16.9% |

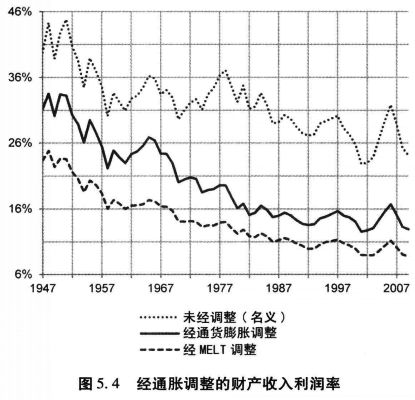

通货膨胀调整

即使针对通货膨胀,或者针对货币对劳动时间关系的变动对利润率进行调整后这一结论仍然是正确的,在这个意义上它也是可靠的。[7]我们将会看到,尽管这种调整对于利润率的水平具有显著影响,但它们对利润率始于1980年代早期的趋势几乎没有影响。如我将在后面和下一章讨论的那样,历史成本利润率的持续性下降的证据被摒弃,其理由是历史成本的衡量方法扭曲了通货膨胀因而是没有意义的。但是,由于这种扭曲是微不足道的,因此摒弃这个证据是不正确的。

按照我们最熟悉的通货膨胀概念,如果一组给定物品的货币价格上升,那么通货膨胀就发生了。然而,马克思使用了一个不同的通货膨胀概念,按照这种概念,如果一组物品具有既定的用劳动时间来衡量的成本,这组物品的货币价格上升,那么通货膨胀就发生了。[8]

为了按照第一种意义的通货膨胀进行调整,我用每一年的GDP平减指数对那一年利润和净投资对固定资产的比值进行了平减(用比值除以指数)。为了按照第二种意义的通货膨胀进行调整,我用劳动价值的货币表现(MELT)的一个近似值对同一变量进行了平减。MELT是一小时劳动所创造的、用货币来衡量的新价值的数量。因此,MELT的一个10%的上升,意味着商品价格对它们用劳动时间来衡量的价值的比例平均上升了10%。(MELT的进一步讨论和应用,见Kliman,2007:25—26,127—132,以及第九章和第十章。)尽管这两种操作使我们得出的变量都是经通货膨胀调整的变量,但为了避免混淆,我将把得自第一种操作的变量称做“经通货膨胀调整”,而把得自第二种操作的变量称做“经MELT调整”。

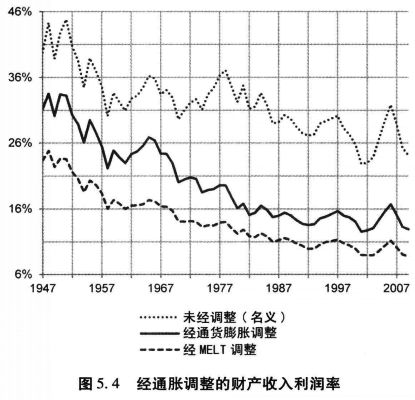

图5.4 经通胀调整的财产收入利润率

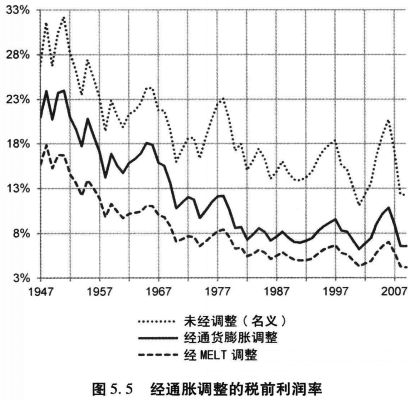

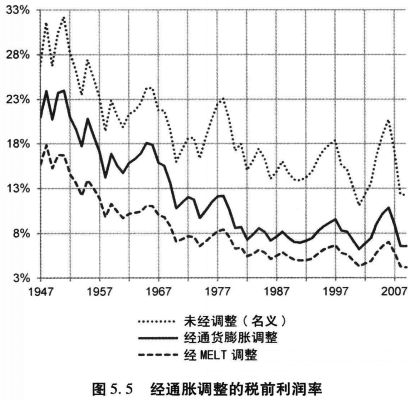

图5.4和图5.5显示了二战以后三个利润率的轨迹,它们是:经通货膨胀调整的利润率,经MELT调整的利润率以及用于比较的未经调整的利润率。总体来说,调整并没有显著地影响利润率的趋势,尽管它们导致利润率远远低于未调整的利润率。1970年代这个通货膨胀不断迅速加速的时期是这一总体结果的一个主要的例外。1970至1979年期间,名义(未调整的)利润率大幅上升,但4个经过平减的利润率中有3个下降了。(余下的那个经过平减的利润率——即经MELT调整的税前利润率——上升了3%,而与它对应的名义利润率上升了30%。)

图5.5 经通胀调整的税前利润率

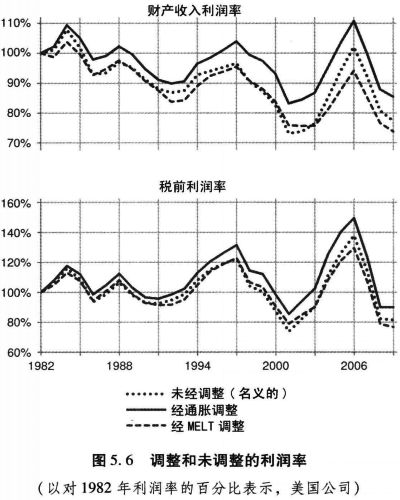

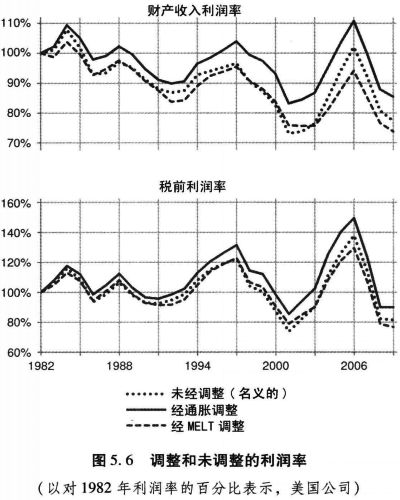

另一方面,如图5.6所示,自1982年起,经通货膨胀调整的利润率和经MELT调整的利润率的轨迹彼此极为相似,它们也同未调整的利润率的轨迹极为相似。这反映了一个事实,即在整个这一时期,用一般价格水平衡量的通货膨胀率和用MELT衡量的通货膨胀率,这两者与净投资增长率的关系大致是恒定的。[9]

因此,即使在我们用价格和MELT的变化对利润率进行了调整之后,1982年以后利润率没有发生持续性恢复这一结论仍然是有效的。不仅是名义利润率,所有4个经过调整的利润率在1982年低点至2001年低点期间都出现了下降,经MELT调整的利润率下降的百分比,几乎与名义利润率下降的百分比一样大,而经通货膨胀调整的利润率下降的百分比大约是名义利润率下降百分比的五分之三。在1982至2007年期间,两种经调整的财产收入利润率趋于下降,而经调整的税前利润率轻微地趋向于上升。

图5.6 调整和未调整的利润率

(以对1982年利润率的百分比表示,美国公司)

这些结果受到了米歇尔·哈森(2009)的挑战,他是下面这种观点的支持者,即利润率自1982年以后出现了显著回升,这是新自由主义政策提高了剥削率的结果。他认为,我的通货膨胀调整操作所计算的经通货膨胀调整的利润率和经MELT调整的利润率,存在着一个向下的“系统性偏差”,也就是说它们与用“正确的”方法进行通货膨胀调整所得到的利润率相比会下降得越来越远。

我们将会看到,这一观点是错误的,哈森的反对对于所讨论的下面这个关键问题几乎没有什么实践意义:自1980年代早期以后利润率存在持续性的恢复吗?哈森的反对的实践意义极小,是因为我平减后的利润率的趋势,与按照哈森所支持的那种方式对折旧数字进行平减所得到的趋势之间,只有极其微小的差别。

他的反对必须处理我调整净投资数字的方法。净投资是总投资与折旧之间的差额。由于我所使用的折旧数字是用历史成本来计算折旧的价值,因此当我用某一年的GDP平减指数或MELT去平减那一年的净投资时,实际上我是在用相同的平减数去平减总投资和折旧的历史成本。然而,哈森认为,用当年的GDP平减指数或MELT去平减当年折旧的历史成本是不正确的,这是因为不断折旧的固定资产不是用当年的价格购买的,而是在较早的年份用不同的价格购买的。

他坚持认为,正确的做法是用与固定资产平均使用年数那一年的价格指数或MELT“相近似的某种东西”来平减折旧。哈森清楚地写道“相近似的某种东西”,是因为他头脑中理想的操作是对每一固定资产都用购买它的那一年的价格指数或MELT来平减其折旧数字。而他建议的操作应当能够产生与这一结果相同的“某种相近似的东西”。然而,这种近似究竟有多接近并不清楚,尤其是美国政府对折旧的估计是非线性的以及不同年份对总折旧的贡献是不相等的。

因此在克莱曼(2010a)中,我用稍微不同的方式实现了哈森的提议。[10]他的基本观点是,任何一年所发生的费用都应该用同一年的价格指数(或MELT)进行平减。通过用现期成本折旧数据而不是我最初使用的历史成本折旧数据,我计算了满足这一要求的新的经通货膨胀调整的数字。由于现期成本折旧数字使用现期价格来衡量过去所购买的固定资产的折旧,而我修正的操作是对这些折旧数字用现期GDP平减指数或MELT进行平减,因此它克服了哈森对我最初的平减操作所提出的反对。

使用现期成本折旧数字所形成的估计,是与下面这种计算结果——即用做出相应投资的那一年的价格指数或MELT对每一个历史成本折旧数字进行平减所得到的结果——“相类似的某种东西”。事实上,如果固定资产价格指数的变化的百分比与GDP平减指数和MELT的变化的百分比相同,那么结果就会完全相同。[11]

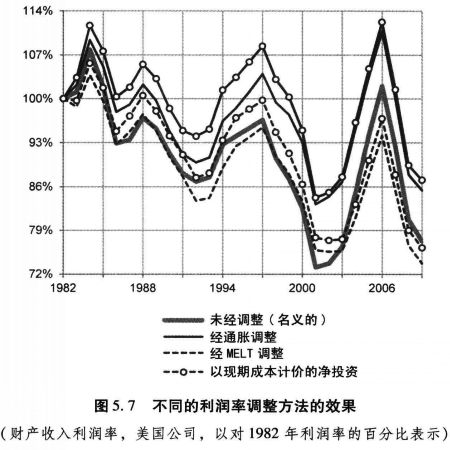

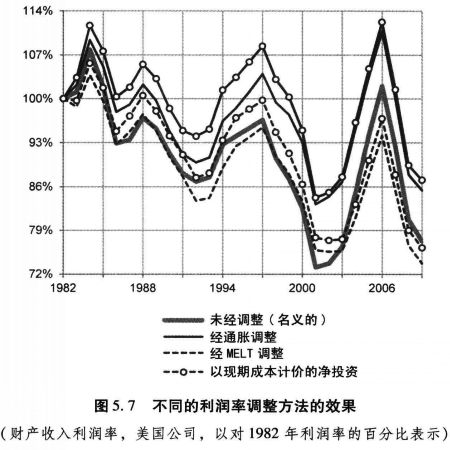

图5.7显示,修正的平减操作是如何影响了经平减的财产收入利润率的趋势以及这种影响是多么小。修正操作,就像我最初的操作一样,带来的结论是,在1980年代早期以后经通货膨胀调整的利润率和经MELT调整的利润率没有出现持续性的回升,并且在这一时期经平减的利润率趋于下降。最初的和修正的利润率趋势之间的差距在整个时期中都非常小,并且在1990年代晚期和2000年代早期两者的差距显著地缩小了。与哈森所主张的相反,这表明,与他所建议的通货膨胀调整操作方式得出的利润率相比,我最初的操作所得到的经平减的利润率并没有下降得越来越远。

图5.7 不同的利润率调整方法的效果

(财产收入利润率,美国公司,以对1982年利润率的百分比表示)

随后,哈森(2010)在《国际视点(International Viewpoint)》(第四国际这一政治组织的官方出版物)上回应了这些论证:

……自1980年代早期以来利润率的演变是什么样的……?……主要争议在于确定资本价格的方式〔即资本估价的方法〕:唯一正确的方法……是大多数文献所采取的现期价格方法,还是安德鲁·克莱曼提出的历史成本方法。我在一篇题为《安德鲁·克莱曼的历史成本方法》的文章中讨论了这一观点……克莱曼(Masters ofwords,2010〔a〕)的回应对我来说似乎并没有改变在这一问题上争论的内容,也没有从根本上对我所提出的论证形成挑战。事实上,这一选择(历史成本还是现期价格)并没有多大的经验意义。真正的差别存在于克莱曼随后为衡量价值利润率——它导致在过去50年中利润率趋向于下降——而做出的修正。

哈森所说的“为衡量价值利润率……修正”,指的是我为了消除MELT的变化所造成的影响而进行的调整利润率的操作。他写到,他和我的经验结果的“真正的差别”源自于这一操作,而不是源自于这一事实,即我用历史成本来计算预付成本的价值,而他用现期成本来计算其价值。然而,图5.6和图5.7——以及其他类似的含有回应他意味的图——清楚地表明,用MELT对名义变量进行平减几乎没有什么影响。在所讨论的这个时期,(以历史成本估价的资本)名义利润率的趋势和经MELT调整的利润率的趋势几乎完全一致。[12]

不断下降的积累率

积累率是净投资对预付资本的比例,由于利润率是利润对预付资本的比例,根据定义,积累率就等于净投资对利润的比值再乘以利润率。[13]因此,利润率是积累率的一个关键的决定因素。如果所有的利润都用于投资,那么积累率将等于利润率,因此利润率实质上就是最大积累率。此外,如果利润中用于(生产性)投资的比例随着时间的推移大致上是恒定的,那么积累率将以大致相同的百分比随着利润率的升降而升降。因此可以合理地认为积累率将沿着利润率的轨迹变动。

因此,那些否认利润率持续下降是大衰退的根源的人面临着一个严重的问题。他们使用现期成本“利润率”来衡量盈利能力,而事实上,它自1980年代早期以后出现了回升。然而,如果金融危机之前的四分之一个世纪里利润率经历了一个持续性的恢复,那么我们该如何解释积累率(从而GDP增长、雇员薪酬等等)没有随它一起恢复这一极为怪异的事实呢?

我将在下一章讨论对它的最显而易见的——也是初看上去最貌似合理的——解释:现期成本“利润率”实际上根本不是一个利润率。尤其是它不能调节企业投资行为。因此,毫不奇怪,即使现期成本“利润率”已经上升,积累率也会下降。

那些拒绝承认盈利能力的下降是大衰退的间接原因这一思想的人们,没有接受这一显而易见且貌似合理的解释,相反,他们猜测自1980年代早期出现了一个独特的新自由主义的“积累机制”(Husson,2008;Stockhammer,2009)。他们主张,积累率的下降,不是因为利润的缺乏,而是因为新自由主义的积累机制是一种使利润从生产性投资转移到金融市场的机制。因此,他们坚持认为,最近这场资本主义的危机是一个不可还原的金融危机,而不是一个来源于根本性的盈利能力问题的危机。

例如,迪梅尼和莱维写到:

……美国和欧洲经济在资本积累上的持续困难的表现,实际上〔是〕新自由主义的独特动力的后果。因此,人们能够断言这个结构性危机已经结束,并且能够因低下的积累率而指责新自由主义。(Duménil and Lévy,2004:65)

同样,哈森(2008)主张:

工资份额的减少已经造成了自1980年代中期以来平均利润率的一个惊人的恢复。

但是……危机之前积累率始终持续围绕着一个低于以前的水平上下波动。换言之,从工资中抽出的资金并没有被用于更多的投资。

……不断增长的大规模剩余价值没有用于积累,而是主要被分配在金融收入这种形式上,这就是所发现的金融化过程的源泉。利润率和投资率之间的差距是金融化程度的一个良好的指标。

如果在资本主义整个四分之一个世纪中生产性积累率始终没有反映利润率的大幅上升这种现象是真实的,那它就是极为特殊的现象。哈森(2008)承认,利润率和积累率之间的这种背离“在资本主义的历史中几乎是空前的”。

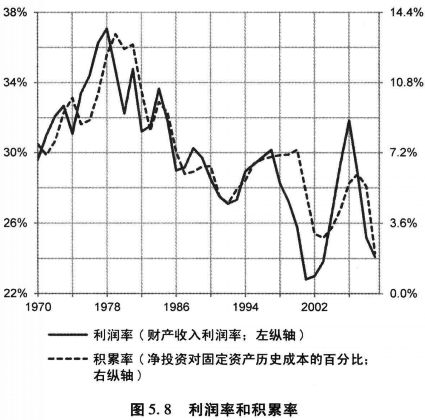

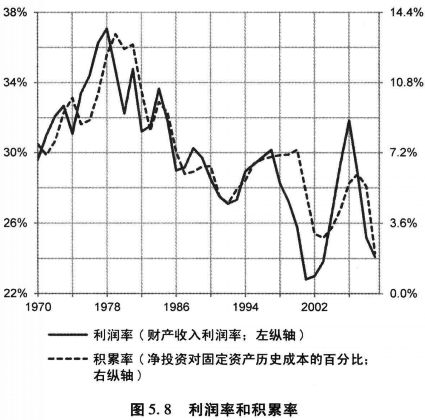

图5.8 利润率和积累率

但它是不真实的。至少,在美国资本主义最近四分之一个世纪中不是真实的。如图5.8所示,就两种比率都下降而言,以及就利润率的变动几乎总是比积累率的变动领先一年或几年而言,美国公司的积累率在最近40年中事实上始终紧密地跟随着利润率。[14]财产收入利润率在1978年达到37.1%的峰值,并在2001年下降到22.8%,而积累率则从1979年13.3%的峰值下降到2003年2.8%的危机前低点。

这种关系并不是偶然的。在图5.8所示的整个时期中,利润率的变化解释了积累率在随后年份中83%的变化(也就是说R2是0.83),并且p值小于900万亿分之一。这意味着,我们在这里所观察到的现象的强度相当于,如果利润率和积累率之间在900万亿次观察中都存在关系,那么它们只有不到一次的机会实际上是没有关系的。

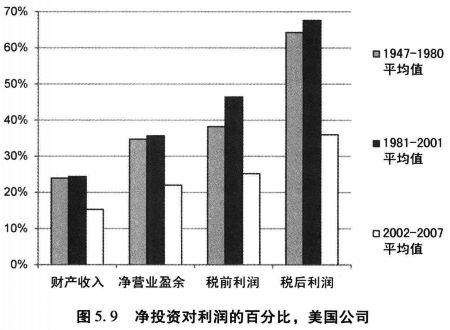

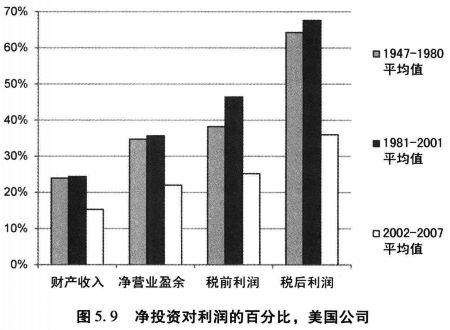

这一证据同样也不支持这样一种主张,即新自由主义下出现了一个独特的“积累机制”,它导致企业用其利润购买金融工具,而不是使用利润来获得额外的生产性资产。图5.9表明,1981至2001年期间,美国公司在生产性固定资产上的净投资对其利润的百分比,略大于其在1947至1980年期间的百分比,并且这一结果对图中所涉及的所有四种利润率的衡量都成立。[15]投资于生产的利润份额在2001年以后的确剧烈下跌了,但是,既然在新自由主义时代最初的21年中它都没有下降,那么2001年之后的下降也就不能被归咎于一个独特的新自由主义的“积累机制”。

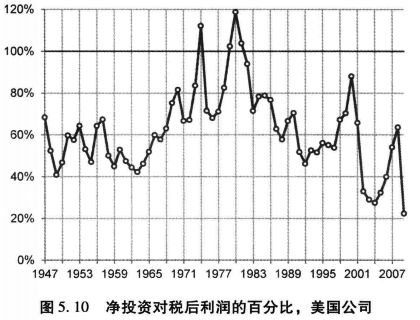

图5.9 净投资对利润的百分比,美国公司

2001年之后下降的原因反倒是公司对利润在最近这场危机前的泡沫年代中的快速上升反应滞后。(这一滞后并不奇怪;重大投资项目常常需要很长的时间去计划和筹备资金。)税后利润在2001(这一年利润率达到一个低点)至2003年期间跳升了35%,但同一时期净投资下降了41%,这是因为公司继续执行着它们在利润率急剧下降时所制定的投资决策——或者不投资的决策。

另一方面,在2003至2007年间,随着公司的投资决策最终赶上了泡沫,生产性投资的增长比利润的增长快得多。税后利润在这一时期增长了35%,而净投资则飙升了151%。事实上,公司税后利润在这四年中增长了2220亿美元,而它们的净投资的增长却远远超出这一数量,达到2800亿美元。它们把所创造的全部新增利润都进行了投资,而且还多出一些。在证券组合投资越来越多地挤占了生产性投资这种独特的“积累机制”之下,显然不会发生的这种行为。然而,因为2002至2003年间生产性投资继续下降,而利润继续回升,利润中用于投资的平均份额在2002至2007年期间比正常情况下低得多。

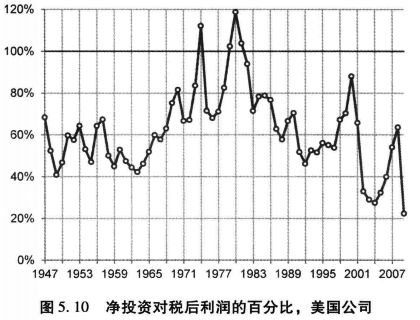

一些经济学家主张,新自由主义时代可以用利润从生产性投资向金融市场的转移来概括,他们指出了这一事实,即投资于固定资产的利润份额自1980年代早期以来已经明显下降。(例如,见Stockhammer,2009:9—11;Husson,2010)如图5.10所示,这的确是一个事实,但它却是一个极具误导性的事实。1978至1982年间税前利润率发生了急剧下跌(见图5.5),但积累率起初的下降要温和得多,这是由公司对盈利能力变化的反应滞后造成的。其结果是,在1980年代初,税后利润中用来投资于新增固定资产的百分比异常高——1980年为119%,1981年为104%,1982年为94%。

图5.10 净投资对税后利润的百分比,美国公司

换句话说,美国公司正在进行的投资所需要的税后利润超出了它们实际获得的税后利润。由于股息仍在继续支付,这意味着公司正在耗尽它们提留的、用于替换和维持其实物资本的资金。这种情况显然是不可持续的,所以,自1983年起,用于积累的利润份额开始显著下降。但重要的一点是它回落到了正常水平。自1983至2001年期间,净投资平均等于税后利润的64%,远高于1947至1972年期间的平均水平(57%),略高于1947至1978年期间的平均水平(61%)。[16]

因此,这个数据并不支持“金融”已经变得与“实体”经济相脱离这一观念。那种新自由主义的从生产性投资向证券投资的转移并没有发生。因此,积累率的全部下降都可归结为利润率的下降。

附录:方法论、数据和计算

利润率并非唯一

我没有试图构建一个“正确的”利润率衡量方法。我相信利润率的衡量有许多不同的合理方法,[17]其中任何一种都不能充当一个万能的衡量。最恰当的利润率总是取决于所要处理的特定问题。

这里有些例子来说明我的意思。如果我们关注公司的投资行为,我们应当考察公司了解和关心的衡量盈利能力的方法,而不是“根本性的”衡量方法,因此原则上我们应当考察预期利润率而不是实际所实现的利润率。然而,如果我们(在这里我就是)关注对盈利能力的历史趋势进行评估,那么我们就应当引证现实中实现的利润率。如果我们(如我将在第六章要做的那样)希望探究利润率和股市回报率之间的关系,或者作为投资决策的决定因素的利润率,那么以“狭义”利润——例如税后利润为基础的利润率可能就是比较合适的。另一方面,如果我们希望探讨以阶级为基础的收入分配的变化对利润率所造成的影响(如我在第七章所要做的那样),那就需要一个以广义利润为基础的利润率,例如像我的财产收入利润率那样。如果我们希望去解释观察到的利润率的波动,那么以理论为基础的衡量利润率的方法,例如针对MELT的变化而调整的利润率,和/或针对价格水平的变化而调整的利润率,在分析中或许会起到重要的作用。如果我们希望解释诸如危机和衰退等现象,以理论为基础的衡量利润率的方法或许会比直接观测到的利润率更为合适。

由于不存在“一个”万能的利润率的衡量方法,那么因某种特定的衡量不能实现万能的作用而拒绝它,这种做法就是不合理的。例如,名义利润对预付资本的比率衡量了资本投资所实际实现的名义回报率。它不是衡量“经济健康状况”,或者资本家目前做得有多好的一个万能的指标。然而,它并不是必须只能用于这两件事,因此,若因它不能满足这两种用途而拒绝它,那就是不合理的。

为什么名义利润率不是衡量资本家做得有多好的一个万能的指标,一个理由是,当通货膨胀导致名义利润率上升时,它也侵蚀了投资者的真实财富,并伤害到那些名义成本碰巧上升得比销售收入快的生意。这并不意味着名义利润率在某种程度上就是一个对盈利能力的“不正确的”衡量:它正确地衡量了它想要衡量的东西。它实际意味着,利润率,或者具体到这个名义利润率,通常并不是唯一重要的东西。一个对“经济健康状况”或对资本家做得有多好的分析,需要考察各种因素,或许除了名义利润率以外还需要其他对盈利能力的衡量——例如经MELT和/或价格水平调整的利润率,以处理与资本投资所实际实现的名义回报率的变动这一问题不同的其他问题。

名义利润率为什么重要的关键理由是,企业使用它们的利润并不仅仅是为了购买商品和服务。如果那是利润唯一的用途,那么它们得到了多少名义利润就无关紧要了。重要的是利润能够购买的商品和服务的数量,也就是说,是经通货膨胀调整的利润。但是,企业还使用——并且需要——利润来偿还它们的债务和缴纳税收,因此名义利润的水平就变得重要了。如果一个企业这一年必须偿还1050万美元,那么在10%的通货膨胀率下赚得1100万美元的利润,并不等于在零通货膨胀的环境中赚得1000万美元。两者的差别很可能就是偿债和破产的差别,或者偿债和被政府接管的差别。

“马克思主义”的利润率?

我也没有试图构建一个“马克思主义”的利润率。我为什么不这么做的一个理由是并不存在这么一个东西。马克思在他的经济学著作中使用了几种不同的利润率。就利润率的衡量问题而言,他的理论探讨通常指的是用劳动时间来衡量的利润率,或针对MELT的变化而调整的利润率。但是,在分析经验数据时,他也讨论了名义利润率(马克思,1989b:93—94)。在利润率的分子上,他有时使用所创造的剩余价值,而在其他时候他也使用实际获得的利润(按照他的理论,这两者在总量上是相等的,但在企业层面或行业层面上是不相等的)。除了其分子包含所有剩余价值形式(产业利润,利息,租金收入等等)的利润率以外,他也提到过分子只包含产业利润的利润率。(马克思,1991a,第15章)

我为什么没有试图构建马克思主义的利润率的另一个理由是,无法获得为精确估计这个利润率所需要的数据。马克思的LTFRP涉及社会总资本,在当今时代它是指整个世界经济的资本,而不是任何一个国家或地区的资本。但是,有关世界经济的可靠的盈利能力数据是不存在的。在马克思所定义的剩余价值和BEA——我的主要数据来源——所定义的利润两者之间也存在着一个相当大的差别。这是因为由陈旧过时所导致的折旧(“无形损耗”)并不会减少剩余价值,但它的确减少了BEA所定义的利润。由于预付资本的数字是扣除折旧之后的净值,因此它们受到了这一问题的严重影响。然而,能够让人们可靠地修正无形损耗问题的数据是无法获得的。[18]

此外,马克思的理论所指的利润率不同于一些研究者所说的“马克思主义的”利润率。这是因为在它们所衡量的预付资本中,“马克思主义的”利润率只包含固定资产(固定资本),或者有时包括固定资产和存货,而马克思的利润率则包含着诸如工资支付、货币储备、土地和金融工具的购买等项目,但他把某些存货排除在外。

我为什么没有试图构建马克思主义的利润率的另一个原因是,理论的任务是解释观察到的现象。因此,盈利能力研究的目的应当是解释这样一个利润率的变动,即当企业和投资者谈到利润率和回报率时他们所意指的那个东西的变动,而不是解释一个理论构建的利润率的变动。后者只有在它有助于解释前者的情况下才会引起兴趣。

我认为,盈利能力的某些理论构建确实大大有助于解释真实世界的现象。然而这种构建并不是真实世界现象的决定因素——这也是我努力避免构建马克思主义利润率的最终原因;它们在分析中起到了作用,但在真实世界中并没有起到因果作用。因此,严格说来,那种认为马克思主义利润率(或“价值利润率”等等)的升降引起了观察到的利润率的升降的说法是错误的。我认为,这种实体化(hypostatization)是对神圣利润率的固执的、误入歧途的寻求这种做法的根源。

观察到的利润率变化的现实原因,来自于由诸如技术革新等人类行为所产生的过程。盈利能力的理论构建及其组成要素(剩余价值率、资本的价值构成)的变动,是这些过程的结果。因此,理论家们应当做的,并且我在本书中试图要做的,是利用对观察到的现象产生影响的过程来解释这些现象。

只要实体化并没有被想象成为真正的实体,那么说一个理论构建而不是一个过程“引起了”一个现象——例如,说“资本技术构成的提高”,而不是技术革新的过程,“引起了”利润率的下降,就不会产生危害。但是这样说是不需要的,从而也不需要去构建马克思主义利润率或争论哪个利润率才是马克思主义的利润率。分析可以利用在现实中起原因作用的过程来进行。一个其因果过程属于马克思主义理论的解释,就是一个马克思主义的解释,即使它没有使用马克思主义的利润率。就此而言,我注意到马克思从来没有提出一个马克思主义的利润率,并且他在没有这样一个利润率的情况下仍然能够很好地解释盈利能力的变动以及经济危机和衰退。

为什么关注公司部门?

我把我的研究局限于公司,而不是整个美国经济,这有两个原因。一是公司制企业在私人部门中占据主导地位。另一个原因是我相信,如果我们要关注于分析美国的资本主义的生产——就像我在这里所关注的那样,那么把合伙企业和个人独资企业(sole proprietors)包括进来,会对结论造成严重的误导。

在1968至2007年间,公司在国内企业生产的国民收入中所占的份额大致是恒定的,平均为77%。[19]公司占企业部门固定资产(以现期成本计价)的份额也是类似的情况,平均为76%,并且在1995至2007年平均为77%。[20]因此,根据这些数字,略多于四分之三的私人企业部门是公司制的。

尽管上述百分比数字相当大,但它们仍然显著地低估了公司在美国的资本主义的生产中所起的作用,而当我们谈到利润和利润率时,我们必须关注的恰恰是资本主义的生产。在1970至2005年间,公司获得了企业总收益(收入)的83%到90%。[21]绝对数字更加能够揭示问题。例如,2000年联邦税表存档记录的企业平均“净收入”中,非农独资企业为12000美元,合伙制企业为131000美元,公司为184000美元。

现在,从经济学家所说的功能视角而不是法律视角来看,非公司企业“净收入”的大部分,是由对所有者自己的劳动所支付的薪酬构成的。它不是财产的收入(利润、利息或租金收入)。尽管没有报告非公司企业所获得的财产收入的数字,但它们仍然可以用如下方式进行估算,即假定所有公司净收入都由利润和其他财产收入构成,并且财产收入对总收益的比例在公司和非公司企业中是相等的。基于这些假定,我估算了联邦税表存档记录的2000年企业平均财产收入,其中非农独资企业大约为3000美元,合伙企业为53000美元,公司为184000美元。如果我们假定2000年合伙企业的平均合伙人数量与2005年相等,那么每个合伙人的平均财产收入大约为9000美元。

因此,似乎大多数合伙企业以及无疑压倒性多数的个人独资企业,并没有产生足够的财产收入以使其所有者能够在不劳动的情况下维持生活。他们(在这些企业或其他地方)从事劳动,是出于必需而不是出于选择。[22]

尽管那些并不真正具备资本主义职能的独资企业和合伙企业通常都非常小,但它们的数量也非常巨大,它们加在一起就能够对总体数字产生影响。这种影响的规模是难以估计的。作为一个粗略但稍微保守的猜测,我敢说在执行资本主义职能的私人部门企业的收益和财产收入中,公司的收益和财产收入所占的份额自1960年代晚期以后大约为90%。

之所以说把分析局限于公司部门是合理的,这是其中一个因素。第二个因素是,在资本主义基础上运营的非公司企业的数字必须得到估算,而这种估算会严重地依赖于几个有问题的假定条件。尤其是我不得不毫无把握地假定,非公司部门的资本主义的组成部分和非资本主义的组成部分具有相似的趋势。只要可能,我更喜欢这样的数据,它们是“直接”呈现出的,没有经过精心的处理和猜测,从而读者可以很容易地重复得到其结果。第三个因素是,那些以资本主义的方式经营的非公司企业有可能(在盈利能力、投资、雇员薪酬等方面)经历了与公司部门相似的趋势。如果的确是这样,那么这里针对公司部门所报告的趋势对非公司企业也是适用的。

数据和计算

所有对利润、净投资和预付资本的衡量,都部分基于对折旧的估算。在本章和其他章节中,除非我另有明确说明,否则我的衡量都是基于以历史成本计价的折旧数字。历史成本折旧是以历史成本计价的固定资产总投资与固定资产净投资之差,后者是同样以历史成本计价的固定资产净存量从年初到年末的变化量。BEA的固定资产表6.7第2行报告了公司的总投资。固定资产表6.3第2行报告了以历史成本计价的公司固定资产净存量的数据。

BEA的固定资产净存量数字是当年年末的数字。由于我的利润率是用某一年的利润除以那年年初的预付资本(固定资产净存量),因此我的某一特定年份的净存量数字是BEA的上一年净存量数字。

我所说的“财产收入”是净增加值减去雇员薪酬。BEA的NIPA表1.14第4行报告了公司对其雇员支付的薪酬数据。公司的净增加值(以历史成本计价)是NIPA表1.14第1行报告的总增加值,再减去其固定资产的历史成本折旧。

公司的净营业盈余是它们的财产收入减去它们所支付的“扣除补助后的生产税和进口税”:后者报告于NIPA表1.14第7行。它们的税前利润是它们的净营业盈余减去NIPA表1.14第9行报告的“净利息和杂项支出”,再减去它们所进行的“当期转移支付”——报告于NIPA表1.14第10行。它们的税后利润是其税前利润减去在NIPA表1.14第12行报告的“公司所得税”。

图5.8所显示的两组数据基于净投资的现期成本估计值,注释15和注释16所报告的结论基于以现期成本衡量的利润和净投资。各种以现期成本衡量的利润的计算方法与它们所对应的历史成本利润相一致,其中只有以现期成本计价的净增加值是总投资减去以现期成本计价的公司固定资产折旧,后者报告于固定资产表6.4第2行。以现期成本计价的净投资是总投资减去以现期成本计价的公司固定资产折旧。

BEA没有报告公司的存货。我通过如下方式对它们进行了估算,即假定存货对固定资产的比例在公司和非公司企业中是相等的。这个估计的存货数字是,(1)以现期成本计价的私人企业存货,报告于NIPA表5.7.5A和5.7.5B第1行,乘以(2)同样以现期成本计价的私营企业固定资产净存量中公司所占的份额。(1)的年度数字是BEA报告的季度数字的平均值。用于计算(2)的数据报告于固定资产表6.1的第2行(公司),第5行(非公司企业),第8行(非盈利机构)和第9行(家庭);(2)的数字是第2行除以所有企业的固定资产(第2行加第5行减第8行和第9行)。BEA没有报告1946年及以前的存货。

我的经通货膨胀调整的利润率和经MELT调整的利润率是以如下事实为基础的,即固定资产的历史成本——即我主要衡量的名义利润率的分母,是它们在“最初那一年”年初的历史成本,加上以历史成本计价的全部固定资产净投资在那一年及以后各年的累计总额。因此,经通货膨胀调整的固定资产的历史成本,就是它们在1929年(BEA报告GDP平减指数的第一年)年初经通货膨胀调整的历史成本,加上以历史成本计价的经通货膨胀调整的全部固定资产净投资在1929年及以后各年的累计总额。为了获得固定资产在1929年年初的经通货膨胀调整的历史成本,我用以历史成本计价的公司固定资产的净存量的未经调整的数字,除以1929年的GDP平减指数。任意一年的经通货膨胀调整的净投资,是那一年的净投资除以那一年的GDP平减指数。固定资产和净投资的经MELT调整的历史成本,是以类似的方式计算的。

GDP平减指数报告于NIPA表1.1.4第1行。MELT是用货币衡量的、1小时劳动所创造的新价值的数量。因为资本主义如今是一个全球性的制度,所以在整个世界存在着一个单一的MELT。但是由于无法获得可靠的国际数据,我使用美国数据作为MELT的近似值。

粗略地说,在马克思的理论中,创造新价值的劳动是从事如下活动的工人的劳动,即(1)生产换取货币的商品或服务;(2)对先前已经存在的价值,不属于转移其所有权,也不属于对它进行保护和记录的劳动。(销售活动,金融、不动产和保险行业中所从事的劳动以及法律活动,转移了已经存在的价值的所有权;安保人员的劳动和某些管理活动保护了已经存在的价值;会计和簿记员以及某些其他管理劳动记录了已经存在的价值。)要想对美国所发生的这种劳动的数量进行任何精确程度的估计,都会是一项令人望而生畏的任务。因此我假定创造价值的劳动在总劳动中占有一个固定的比重。(这个比重是不需要估算的,因为它同时出现于经MELT调整的利润率的分子和分母上,可以被消掉。)

为了避免更进一步的复杂化,我把政府雇员排除在外,并使用BEA关于私营行业的“相当于全职雇员”的数字——它报告于NIPA表5.5A至5.5D第3行,作为我对所实现的总劳动的估计。我用企业部门净增加值的数字作为对新创造价值相应数量的衡量,它报告于NIPA表1.9.5第2行。

我所得到的关于MELT的数据是一个粗略的估计。如果创造价值的劳动在总劳动中的比重实际上下降了——这看上去是一个合理的假定,那么我估计的经MELT调整的利润率就低估了现实中经MELT调整的利润率随时间而下降的程度。(如果创造价值的劳动在总劳动中所占的份额不断下降,那么MELT上升的速度就会快于我估计它上升的速度,这意味着当前的经MELT调整的利润对过去的经MELT调整的投资的比值,实际上要比我的估计所得到的结果更小。)

[1] 积累率是预付资本的增长率:即投资对预付资本的百分比。本章后面我将解释为什么积累率倾向于跟随利润率。

[2] 我使用这个术语有专门的含意;它不应和“财产类收入”混为一谈,后者是BEA用来表示一个相似但并不一致的概念,现在这个概念被称做“净营业盈余”(net operating surplus)。

[3] BEA的数字来自于NIPA表1.14第33行,它报告了在进行资本消耗(capital consumption)和存货价值调整(inventory val-uation adjustments)之前的税后利润,就像企业会计通常的作法一样。标普500指数来自标准普尔公司在tinyurl.com/ynoqqe上发布的一份Excel电子表格文档中的“除数与合计”(Divisors and Aggregates)工作表。

[4] 我从BEA网页www.bea.gov/international/index.htm#omc上关于“国际收支和直接投资状况数据”的交互式表格中下载了这些序列。(“未经现期成本调整的直接投资收入”和“基于历史成本的美国对外直接投资状况”)

[5] 这20个国家,按照投资于它们的数额在美国对外直接投资中所占的平均比重降序排列,依次是:英国、加拿大、荷兰、德国、百慕大、瑞士、日本、法国、澳大利亚、巴西、墨西哥、比利时、意大利、爱尔兰、英属加勒比群岛、新加坡、香港、巴拿马、卢森堡和西班牙。利润率在该国趋于上升的只有瑞士和墨西哥,它们两者合起来在美国对外直接投资中所占的比重是8%。

[6] 见OECD《统计术语词汇表》,tinyurl.com/42mb5e4;BEA似乎没有提供它对这些术语的定义。

[7] 尽管在本节中我将提出对经通胀调整的利润率的估计,我还是认为未经调整的名义利润率是有用的。就像我在本章附录中解释的那样,我不认为有哪一种利润率可以用于对盈利能力衡量的所有目的。

[8] 在某些情况下,相应的“成本”可能就是这一组物品的由生产它们所需要的社会平均劳动数量所决定的“价值”。然而,在这里以及在大多数情况下,相应的成本是所有者能够从这些物品中得到的价值之和,就是说它们与劳动时间相对应的货币价格。马克思在许多地方都使用了这里所提到的通货膨胀的概念。例如下面这些:“价值的同一货币表现——由于货币价值的变化无常所带来的——表示着不同的价值[在不同的时间下]”(马克思,1989b:340)。“如果1码麻布值2先令,如果它的价格等于1先令,那么它的价格……不是它的价值的完全恰当的货币表现。不过,就包含在商品中的劳动表现为一般社会劳动,表现为货币而言,价格依然是它的价值的货币表现——依然是1码麻布的价值表现。”(马克思,1994:114,强调为原文所加;中文引自《马克思恩格斯全集》第48卷,北京:人民出版社1985年版,第26—27页。)“如果金跌价或涨价100%,那么,在前一个场合,同一个资本原来值100镑,现在则值200镑……在后一个场合,资本的价值降低到50镑……但是在这两个场合……在所有这些场合,实际上资本价值并没有发生量的变化,只是同一价值……的货币表现发生了量的变化。”(马克思,1991a:236—237;中文引自《资本论》第3卷,北京:人民出版社2004年版,第155—156页)。

[9] 如果(名义)净投资的百分比增长率大于平减因子(GDP平减指数或MELT)的百分比增长率,那么从经调整利润率的定义中可以得出,经调整利润率对未调整利润率的比值趋向于:1-(净投资增长率/平减因子增长率)。因此,如果增长率的比值大体上是固定的,则利润率的比值在长期中也将趋向于大致固定不变。

[10] 尽管我认为我最初的通货膨胀调整方式是正确的,但我还是按照这一建议的精神进行了计算。

[11] 将t年的固定资产价格指数表示为Ft,t年的GDP平减指数(或MELT)表示为Pt,同时将年前获得的固定资产在t年的实物折旧指数表示为Dt-k。如果历史成本折旧的数字是用进行相应投资的t-k年的价格指数进行平减得到的,那么第t-k年所获得的固定资产在第t年的经通胀调整的折旧是Ft-kDt-k/Pt-k。相反,如果现期成本折旧的数字是用当年GDP平减指数(或MELT)进行平减得到的,那么经通胀调整的折旧是FtDt=Pt。如果固定资产价格指数变动的百分比与GDP平减指数(或MELT)变动相同,那么Ft-k/Pt-k=Et/Pt,因此,两个经通胀调整的折旧的数字相等。

[12] 如果历史成本计价和现期成本计价的差别“没有多大的经验意义”,就是说,如果它并不是我的经验结果和他的经验结果之间差别的真正来源,为什么哈森不承认利润率在1980年代早期到最近这场经济危机期间没有出现持续的反弹呢?

[13] 积累率≡(净投资/利润)(利润/预付资本)≡(净投资/利润)(利润率)

[14] 图5.8显示的利润率是财产收入对固定资产历史成本的百分比;积累率是以历史成本计价的固定资产净投资对固定资产历史成本的百分比。

[15] 这一结论并不依赖于这样的事实,即我在计算利润和净投资时是用历史成本对折旧进行计价的。即使以现期成本对折旧计价,这一结论对所有四种利润衡量也仍然成立。

[16] 即使以现期成本而非历史成本对折旧进行计价,这些结论同样成立。

[17] 然而,如我将要在下一章所讨论的那样,现期成本(重置成本)“利润率”不是对利润率的一个合理的衡量。

[18] 尽管对无形损耗绝对数量的估计可能是难以计算同时也极不可靠的,第七章仍将提出针对1980年代早期以来发生的无形损耗明显提高而进行调整之后的盈利能力估计。

[19] 我用BEA的NIPA表1.13第2行(国内企业)和第3行(公司制企业)来计算这些数字。

[20] 这些数字基于BEA的固定资产表6.1第2行(公司),第5行(非公司企业),第8行(非盈利机构)和第9行(家庭)。企业部门的固定资产是第2行加第5行,再减去第8行和第9行。

[21] 本段及下一段中的所有计算,都是在《美国统计摘要,2009》(美国商务部,2009)中表722和表727所报告的数据的基础上进行的。

[22] “不动产及租赁业”中的合伙企业的状况具有启发意义。根据《美国统计摘要,2009》的表727,2005年几乎一半的合伙企业都位于这一行业。它们的平均净收入(减去亏损)——即在为了估计它们有多少净收入实际是财产收入而进行任何调整之前的净收入,是每个合伙企业56000美元,或每个合伙人11000美元。

上一篇 回目录 下一篇