中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 〔美〕威廉·I.罗宾逊 《全球资本主义论》(2004)

第一章 关于发展的几个问题

当今世界,还有谁不在谈论全球化?“全球化”一词起源于20世纪60年代的企业界,用来指当时许多跨国公司开始获得的世界范围的前景和业务。到了90年代,全球化一词进入了公众话语,并在学术界引起了热烈的争论。但对全球化这一概念的界定却充满了争议,甚至出现了许多片面的、分歧的甚至经常是冲突的解释。[1]考虑到这些解释背后的政治含义,很明显的一点是,全球化至少已变成一个本质上有争议的概念。也就是说,由于现在对全球化一词的确切含义还没有达成共识,因而出现了许多种相互竞争的定义,各自都以完全不同的方式解释社会现实。例如,全球化是指一个过程还是一种状态?它是20世纪末最后十年的一种新现象吗?它是资本主义和现代性数个世纪的扩散的终极产物吗?它抑或已经有数千年的历史?全球化是经济、政治和文化过程的核心吗?是否最好应该把全球化看成是先前的历史过程的延续,即量变?或者我们应把它看成是历史过程的断裂,即质变,或是一个崭新的时代?

正如人们能够看到的那样,对诸如全球化这样本质上有争议的概念含义的讨论,已经远远超出了纯粹语义学的范畴。对于此类概念的争论舞台成为政治冲突的一个主要的前沿阵地。这些概念的含义与它们所要讨论的问题以及人们将参与的某类社会行动密切相关。与全球化相关的两个问题使我们可以更深刻地认识这一点。首先,与全球化联系在一起的这些变化对世界上大多数人而言,是有益的还是有害的?其次,全球化进程是难以控制的(如果确实如此,我们最好还是“弃敝屣,顺时势”)还是可以改变的?研究全球化的学者并没有就这两个问题的答案达成一致。然而可以肯定的是,绝大多数社会科学家都赞同以下两个观点:第一,世界范围内的社会变化和社会转型的步伐在20世纪后半期急剧加快;第二,这一社会变化与世界上人与人以及国家与国家之间不断加深的联系相关,即约翰·汤姆林森(John Tomlinson)所说的“复杂的连通性"。[2]

本书的宗旨并不是要系统研究有关全球化争论的方方面面的细节,实际上已经有不少著作对此进行了探讨。[3]本书着重关注作为全球化核心的两大重要的结构性进程:跨国资本家阶级(transnatinal capitalist class, TCC)的崛起和跨国国家(transnational state, TNS)的出现。但在对这两种现象进行集中分析之前,我需要对有关全球化争论中的一些关键问题进行仔细梳理,并提出自己的全球化观念。我提出了全球资本主义的论题或称学派,之所以提出这样的说法,是因为我和其他接受这一看法的人相信,全球化代表了500年前所产生的世界资本主义体系演变的新阶段。因此,我们称之为资本主义的全球化。[4]我们相信,研究资本主义体系的本质和动力,也就是说研究它是如何历史地演变的,又是如何发生着变化的,将会给予我们理解全球化的钥匙。用更加学术的语言来表述就是:全球资本主义学派认为,全球化大体上可以通过注重方法论的、唯物主义的资本主义理论来加以解释。

第二章和第三章的主题分别为跨国资本家阶级和跨国国家。作为对这两大主题的序言和背景介绍,我将在本章提出自己关于全球化的基本观点,亦即我的世界经济向全球经济过渡的理论,这种过渡构成了世界资本主义历史上的划时代转变,但不是自身的断裂或中断。

第一节 资本主义的各个时代及作为系统变化的全球化

1.世界资本主义的分期

从理论上讲,全球化在本质上可以被认为是数个世纪以来资本主义生产在全世界扩散这个长过程的顶峰,在此过程中,资本主义生产关系取代了所有前资本主义生产关系,从而导致世界范围内人与人之间产生一种新的联系形式。诚然,人类社会的构成总是包含了各种各样的相互联系。但资本主义是将其他所有的类型都合并为一个单一的社会形态的首个社会形式,并产生了世界体系理论所说的“现代世界体系"[5]。随着旧的封建制度的没落直至消失,资本主义作为一种新的社会体系,开始在500年前的欧洲发展。与过去的封建体系,甚至与人类所知的所有其他类型的社会体系不同,资本主义在本质上是扩张的。为了生存,资本主义需要源源不断地获得新的廉价劳动、土地、原料(农作物和矿产)等资源和市场。

这种扩张的驱动力导致了同欧洲列强对其他国家的人民和社会的征服和奴役联系在一起的殖民主义和帝国主义阶段的产生。从1492年到1530年代,拉丁美洲成为第一个被征服、遭受殖民奴役和被吞并进这个不断扩张的世界资本主义体系中的大陆。在非洲,这一过程始于16世纪的奴隶贸易,到了19世纪90年代,几乎整个非洲大陆都正式被吞并为欧洲的殖民地。亚洲从16世纪开始直至20世纪,中东地区则是从18世纪开始直至20世纪也遭受了相似的命运。[6]500年的殖民化进程是极其残暴的。数亿人在殖民征服战争中丧失了生命,许多种族和族群从地球上彻底消失,遭到灭绝。整个社会都被打乱甚至陷入倒退。卡尔·马克思对世界资本主义的血腥崛起有一段非常脍炙人口的描述,他称这一过程为“原始积累”,或前资本主义向资本主义最初的转变。

这种原始积累在政治经济学中所起的作用,同原罪在神学中所起的作用几乎是一样的。亚当吃了苹果,人类就有罪了。……神学中关于原罪的传说告诉我们,人怎样被注定必须汗流满面才能糊口;而经济学中关于原罪的历史则向我们揭示,怎么会有人根本不需要这样做。……大多数人的贫穷和少数人的富有就是从这种原罪开始的;前者无论怎样劳动,除了自己本身以外仍然没有可卖出的东西,而后者虽然早就不再劳动,但他们的财富却在不断增加。

在真正的历史上,征服、奴役、劫掠、杀戮,总之,暴力起着巨大的作用。……原始积累的方法决不是田园诗式的东西。……是用血和火的文字载入人类编年史的。美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始的征服与掠夺,非洲变成商业性地猎获黑人的场所:这一切标志着资本主义生产时代的曙光。这些田园诗式的过程是资本原始积累的主要因素。跟踵而来的是欧洲各国以地球为战场而进行的商业战争。……这些方法一部分是以最残酷的暴力为基础,例如殖民制度就是这样。……暴力是每一个孕育着新社会的旧社会的助产品。暴力本身就是一种经济力。《圣经》上说,货币来到世间,在一边脸上带着天生的血斑,那么,资本来到世间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和脱脏的东西。

[7]

对某些人来说,资本主义这500年的扩张进程构成了全球化的定义,但在我看来,把当前的世界资本主义与早期的资本主义区分开来进行分析,会使我们获益良多。历史分期是社会科学家的一种分析工具,它被用来强调社会在历史长河中所发生的重要变化。对资本主义进行分期可以使我们确认这一体系自500年前开始至今所发生的重要变化。全球化代表了一个划时代的转变,即在社会结构方面发生了世界范围内的根本性变化,它改变甚至改造了我们生活在其中的这一体系的机能。全球化代表了世界资本主义历史上的新时代,即它的第四阶段。第一阶段是资本主义挣脱欧洲封建制度的束缚,破茧而出,并且迈出向外扩张的第一步,即所谓的探险和征服期,其标志性事件是哥伦布到达美洲。这一时期是重商主义和原始积累阶段,马克思称之为“资本主义生产时代的曙光”。第二阶段是竞争性或古典资本主义阶段,其标志是工业革命、资本家阶级的崛起以及现代民族国家的形成。这一阶段最重要的两大事件是法国大革命以及18世纪发生在英国的制造业革命。这一阶段跨越了英国历史学家艾瑞克·霍布斯鲍姆(Eric Bobsbawm)在其重要的历史著作中宣称的“革命、资本和帝国的年代"[8]。世界资本主义的第三个历史阶段是公司制(“垄断”)资本主义的出现,单一世界市场得以巩固,世界资本主义在民族国家体系的基础上被组织起来。这一阶段经历了金融工业集团的诞生,帝国列强之间剧烈的战争,社会主义作为一种选择方案的出现,借用霍布斯鲍姆论述20世纪历史的著作标题来说,也就是“极端的年代"[9]。至此,我们可以断定,第一阶段为1492~1789年;第二阶段一直到19世纪末;第三阶段则延续到20世纪70年代早期。

今天,我们正处于资本主义第四阶段,即全球化的初期,其标志一方面表现为技术上的芯片化和计算机化(“信息时代的符号”),另一方面则在政治上表现为20世纪社会主义建设尝试的崩溃,以及试图提出一个取代世界资本主义模式的第三世界民族解放运动整整一代人的失败。20世纪晚期的剧烈动荡,用政治学家约翰·鲁杰(John Ruggie)的话来说,是一个“划时代的开始”(epochal threshold)[10]。 70年代是经济大波动的十年,绝大多数学者都同意,世界资本主义正是在这十年开始发生了深刻的结构重组。[11]在经济大波动的背后,世界资本主义从民族国家阶段一各自拥有不同的体制、组织、政治和管理结构一一向跨国家阶段过渡。这一仍在形成的资本主义跨国家阶段是在质上崭新的阶段。

那么资本主义这一新阶段的本质特征是什么呢?正如我在前面所说的那样,资本主义体系的动力学迫使其向外扩张。现在,我们需要对这一体系的本质和动力学做更进一步的详细阐述。资本主义的本质是在一种特殊的社会互动形式下进行的生产——我将其称之为“资本一劳动关系”(capital-labor rellation)或“资本主义生产关系”(capitalist production relations)其目的在于通过一个追逐利润的市场来交换生产出来的商品。为了资本主义生产得以进行,就必须要有这样一个阶级,他们没有自己的生产资料,例如没有土地可供耕作或没有工具或厂房来进行生产。这就是工人阶级。同时还需要另一个阶级,他们拥有生产资料,因而需要劳动的供应来使用这些生产资料,从而得以生产并出售商品,以获得利润。这就是资本家阶级。资本—劳动关系就是一起投入人们想要或者需要的商品生产过程的资本家与工人的关系。

当然,早在资本主义出现之前,人们就一起投人生活必需品的生产;这样的生产作为集体劳动过程,乃是我们人类的本性。资本主义区别于其他社会体系或生产方式的不同之处在于,在资本主义体系中,人们投人生产过程的目的是通过交换产品以获得利润,而且这一生产是通过资本一劳动关系进行的。例如,通过集体拥有生产资料,即我们所说的“公社制度”(communal system),人类能够以平等合作的方式从事生产;或者通过一群人奴役另一群人,即奴隶制度,人类也可以一起投入生产;在封建制度中和奴隶制度中一样,一群人(地主)控制了以土地为形式的生产资料,但是生产并不是以商品生产进行的,即并不是特意生产人们想要或需要的产品,以便在市场上进行交换来获得利润。资本主义制度下的工人是“自由的”。与奴隶或农奴不同,工人并没受到人身强制来为生产资料拥有者工作。但是,由于工人没有自己的生产资料,因而在饥饿的煎熬下,不得不通过向资本家出卖自己的劳动来获得工资,以在市场上换取生活必需品。人与生产资料分离的过程,例如通过殖民征服或向债主抵押土地,就是原始积累。它为资本主义生产的进行提供了最初的条件。

2.世界资本主义在广度和深度上的扩张

所有这些与全球化有怎样的联系呢?记得我之前巳经把全球化定义为数个世纪以来资本主义生产在全世界扩散的顶峰,资本主义生产关系取代了所有前资本主义关系。我这样说的意思是指,到21世纪早期,全世界绝大多数的人已经被整合进资本主义市场,并且已经被纳入资本主义生产关系之中。没有任何一个国家或地区还置身于世界资本主义之外,并且也不再可能在大范围内出现前资本主义或非资本主义的生产方式。资本主义通过社会关系的商品化得以扩张,在这一进程中,资本主义生产或商品生产取代了前资本主义或非资本主义的生产方式。资本主义在两个方向上进行扩张。第一,商品化不断地向原先不属于商品生产这一体系的地区扩展。这一过程被称为广度的扩张。第二,商品化不断加深,人类活动中原先不属于资本主义生产逻辑范围的部分也被纳人到这一逻辑之中。例如,在公共卫生和教育体系中,提供医疗和教育本来并不是为了资本主义投资者谋取利润,而是为了满足人们的健康和教育需要。但是,当这些体系被私有化之后,即当它们被移交给私人资本家,由他们“掌控”之时,卫生和教育的供给被用来为这些投资者制造利润。谁有钱为其医疗或教育埋单一一在市场上进行购买一一谁就能得到这些服务;否则,就得不到服务。医疗和教育就这样变成了商品。商品关系对原先不属于赢利逻辑的社会生活领域的渗透,被认为是资本主义在深度上的扩张。

在世界资本主义的历史上,商品化既不断地加深(深度上的扩张)又在全世界不断地向外扩张〔广度上的扩张〕。全球化意味着资本主义数个世纪以来在广度上不断扩张的长过程的顶峰。这一广度扩张的最后一个阶段始于19世纪晚期和20世纪早期对辽阔的亚洲和非洲进行殖民统治的殖民化浪潮,结束于20世纪90年代早期前苏联集团和第三世界革命国家的重组。在全球化的背景下,世界资本主义体系正在经历着一次引人注目的深度扩张。资本主义的生产关系正在取代全球一切地方的残存的前资本主义关系。资本原始积累的时代行将结束。那些束缚资本主义的文化和政治体制正在被清除,从而为全世界社会生活的彻底商品化或市场化铺平了道路。人类活动的非市场领域一一国家管理的公共领域以及与社群和家庭有关的私人领域一一正在被打破,正在走向商品化并被移交给资本。因此,资本主义在20世纪晚期开始了一次引人注目的新扩张,一次深度而非广度的扩张。由于全球化并不包括早期的地理扩张,例如新领土的征服,因此资本主义的这次扩张并不像过去那么一目了然。另外,随着资本主义体系领域的加深而不是扩大,资本主义交换关系正在侵占原先不属于该体系的一切公共及私人领域,并使其商品化。我们将在本章的后面部分以及随后的几章中,详细了解这些观察的重要意义。

伴随着旧的殖民体系及其劳动控制和财产关系的殖民模式的瓦解,跨国公司直接投资的急剧上升,国际生产中劳动密集型阶段向穷国的转移〔工厂外移现象),以及市场关系向第三世界国家的渗透,等等,资本主义的生产关系在20世纪60年代开始急剧扩散。这一扩散的特点是资本在全世界更快速的流动及其在最广泛地区的渗透。这种渗透的固有本质是资本一劳动关系(亦即资本主义生产关系)的形成。随着资本主义生产关系以戏剧性的方式渗透到前资本主义的保留地,它摧毁了前资本主义社会并且使经济活动商品化。这就导致了迅速的阶级重构,包括农民这一群体的加速无产阶级化,在这一进程中,农民因失去土地而成为工人,从而形成了新的农村与城市的工人阶级。在全球化阶段,全世界的这些新的工人阶级大众被带入到直接的资本主义生产关系中。正如大卫·哈维所说,“这一进程(劳动力对资本屈服)的边缘界限推进到了极限,以致世界上每一角落的每个人都被卷进资本的轨道”。[12]

如果我坚持认为全球化是资本主义历史上的新阶段,其特点是所有的国家和人民都被卷人资本主义体系,那么就会有读者问我的分析是否与世界体系理论的分析不一样?事实上,世界体系理论很早便指明资本主义体系在世界范围内的扩散,民族国家只是一个更大单元(资本主义世界体系)的组成部分,并且指出国家发展受更广的世界体系制约——实际上,有些世界体系理论甚至认为前者由后者所决定。[13]我并不同意这些说法。然而,我对全球化的理论命题与世界体系理论存在着几个关键的区别。在此我想强调的是,世界体系理论与我对资本主义的定义是不同的。在这一点上,大多数的世界体系理论家追随德国社会学家马克斯·韦伯的观点,而我则采用了马克思的定义。韦伯认为资本主义就是市场或者交换关系,然而马克思,正如上文所提到的,则把它定义为生产关系。为什么这一区别很重要呢?在韦伯的定义中,任何用来在市场上交换以获取利润的生产都是资本主义性质的。根据这一定义,如果奴隶或农奴种植的庄稼是被奴隶主或地主拿到市场上出售,这便形成了资本主义。相应的,“现代世界体系”一直是“资本主义”性质的,因为生产总是为了在市场上销售以获得利润。而那些采用马克思的定义、把资本主义定义为生产关系的人则强调,在现代时期的很多阶段,一个范围更广大的资本主义世界经济在资本主义生产方式占霸权地位的条件下把各种不同的生产方式“链接”起来。[14]因此,美国的奴隶制度并不是一种资本主义方式,而是被链接在更大的世界资本主义体系上的奴隶方式。直到20世纪晚期,拉美相当一部分农村地区还是封建性质的,尽管其农业产出的一部分在资本主义市场上出售。此外,中华人民共和国和前苏联的工业是通过非资本主义的中央集权制组织起来的。这一区别并不仅仅是语义上的区别,它与全球化的讨论相关。赞同韦伯观点的立场意味着全球化仅仅是资本主义在500年的老过程的量的强化,而赞同马克思观点的人们则认为全球化下量的变化让位于质的变化,这对宏观社会分析具有很重要的启示。就定义而言,世界体系的研究并不能表达我所提出的全球化概念,因为它只是满足于强调全球化是联系和系统交流的数量上的强化。随着我对全球化的概念,尤其是对从世界经济向全球经济过渡的理论的详细描述,这些问题的重要性将会变得清晰起来。

第二节 从世界经济到全球经济

全球化代表了世界资本主义体系发展到跨国家的新阶段。全球化时代一个很明显的特征就是跨国资本的出现。20世纪的后几十年经历了新的科学和技术革命,尤其是通信和信息革命,同时也包括了在交通、营销、管理、自动化、智能化等领域的革命。这些新技术使得资本“走向全球”,正是从这个意义上来说,这些新技术也是“面向全球化”的。“面向全球化”的技术所开创的新的积累范式,既要求有一种名副其实的全球规模的经济,并使之成为可能,又要求世界经济的更加普遍商品化。此外,资本家在双重意义上实现了新发现的全球流动性,也就是说无论是在物质上或者政治上,即阻碍他们的资本在世界自由流动的障碍已经急剧减少。在这一进程中,资本的跨国性日益提高。

跨国资本的出现是经济全球化的基础。而经济全球化又为一个单一的全球社会的出现奠定了物质基础,这一社会的特征是跨国家的政治和文化进程以及社会生活的全球一体化。绝大多数社会科学家都同意全球化是一个多维度的进程,它包括了许多不同层次^经济、政治和文化等的复杂变化。但在如何看待这些维度的主次先后或者是否存在一个主导的决定性因素方面,他们却很少有共同的意见。诸如马孔姆·沃特斯(Malcolm Waters)和罗兰·罗伯逊(Roland Robertson)等社会学家认为,归根到底观念是全球化的推动力量。[15]马丁·肖(Martin Shaw)主张政治一军事因素(国家的构成)发挥着潜在的因果作用。[16]其他人,例如约翰·汤姆林森则坚持认为,不存在任何主导的决定性因素。[17]相反,我的全球化则把全球经济的出现视为一个结构性的决定性因素,这与全球资本主义学派[18]的看法大体一致。

1.全球经济与世界经济

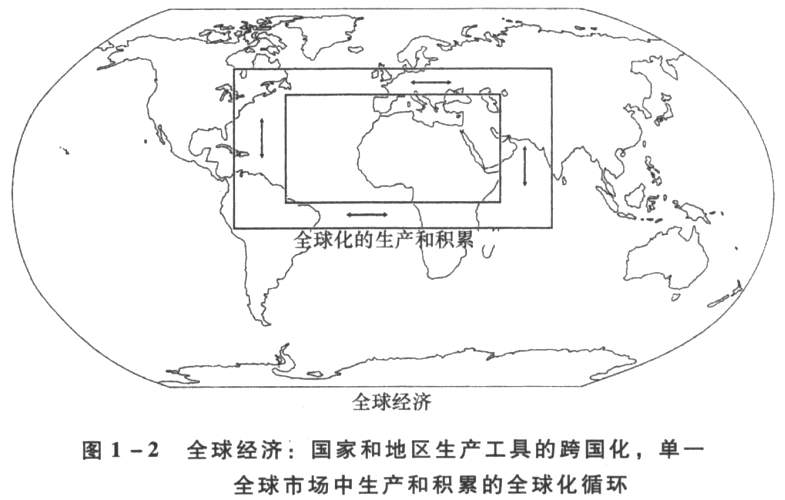

什么是全球经济?我的看法是,在资本主义体系进入到跨国家的新阶段后,我们正从世界经济走向全球经济。在资本主义以往各个阶段,每个国家都各自发展国民经济,各国的国民经济体通过在一体化的国际市场上的贸易和金融体系而相互联系。我认为,这种类型的世界社会经济结构便是世界经济。不同的国民经济体和不同的生产方式被“链接”进一个更大的社会形态或世界体系中。各个民族国家在一个由不同的国民经济构成的世界内部划界而治,将各种生产方式链接起来。更理论化的阐述则是,每个国家都逐渐形成了自己的国家积累循环,并通过商品交换和资本流动,对外与其他国家的这种积累循环链接。但是,当前我们所看到的却是生产过程本身全球化程度的急剧提升。全球资本的流动使得资本可以按照一系列促使赢利机会最大化的策略来重组世界范围内的生产。在这一进程中,国民生产体系被打破并被整合到外部新的全球积累循环之中。以世界汽车工业为例,在过去,美国的汽车公司从头到尾生产每一辆汽车,然后把它们出口到国外。欧洲和日本的汽车公司在欧洲和日本也是如此。但是到20世纪晚期,生产一辆汽车的过程变得分散化和分片化,许多不同的生产工序被分散到世界各地进行。汽车不同部位零部件的生产经常在许多不同的国家进行,组装也许在好几个国家进行,而管理则可能通过一台不与现场生产点相连的中央计算机终端来加以协调。到1990年代,按照某位研究者的说法,世界汽车工业已经变成了“跨国家的蜘蛛网……〔正在〕延伸到全球"。[19] 汽车制造过程变得如此具有跨国性,以至于最终生产出来的汽车再也不能被认为是任何意义上的单独一个国家的“本国”产品。

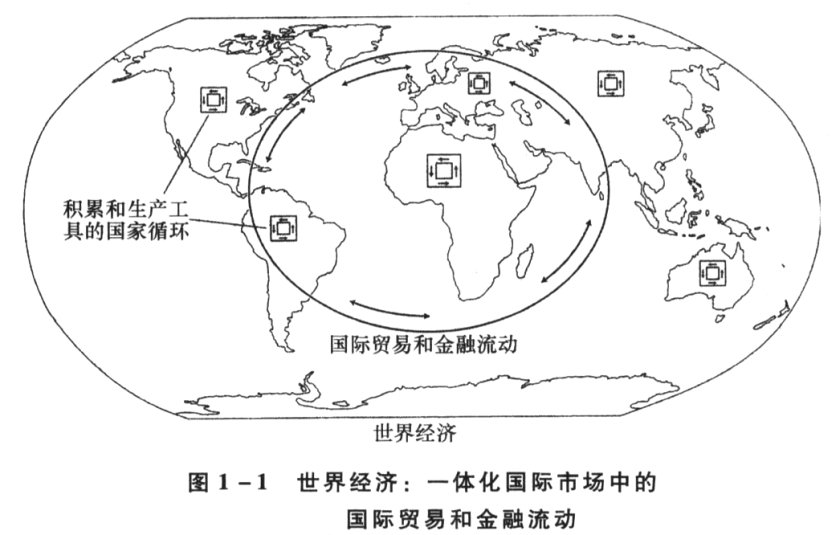

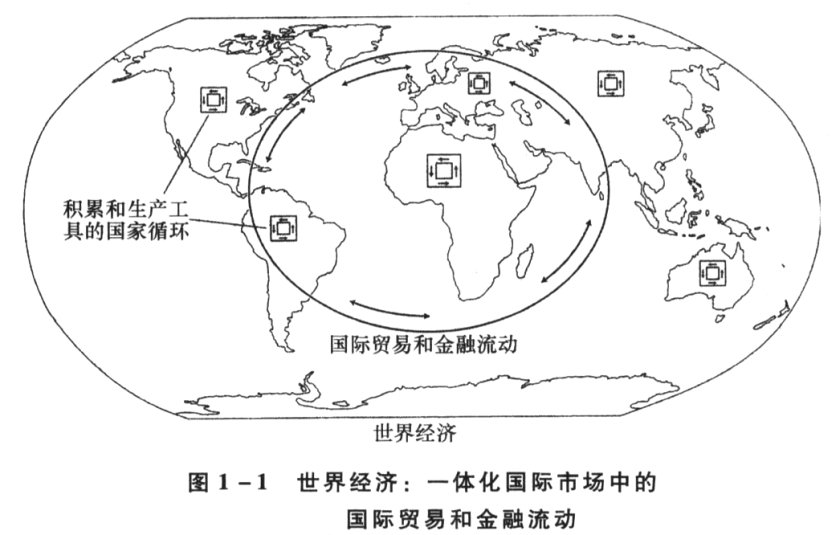

在方兴未艾的全球经济中,生产过程的全球化不仅瓦解了原先的民族国家的积累循环,而且使之整合到新的全球积累循环中来。世界经济和全球经济之间的决定性区别在于生产过程本身的全球化,或生产和积累的全球循环的出现〔参见图1-1和图1-2)。[20]自20世纪70年代起出现的跨国资本的全球流动,既使得世界上巨大的生产链和分配链变得分散化,又使其功能一体化,同时还实现了价值的即时运动。然而,正如我们所看到的那样,生产过程史无前例的碎片化和分散化的另一面则是跨国资本及其代理人在全世界的经济管理、控制及决策权力方面史无前例的集中化和集权化。

注:每个洲上正方形中的箭头表示国家和地区的生产工具及积累的循环。椭圆及其箭头表明了国家和地区循环是如何由国际贸易和金融流动联系起来的,从而形成一个一体化的国际市场。这就是世界经济的结构。

注:正方形横跨全球,其中的箭头是双向的,它表明了国家和地区生产工具及积累循环的跨国化,从而形成一个全球化的生产和积累循环,以及一个单一的全球市场。这就是正在形成中的全球经济的结构。

世界经济和全球经济的这种区别是至关重要的。[21]尽管无人怀疑经济全球化正在发生,但有关这一现象到底是代表着一种在本质上全新的模式,还是只是历史范型在数量上的扩大,却充满争议。在最近对世界经济的研究中,一个比较有影响的思想学派认为经济全球化被过分夸大,它甚至只是一种虚幻现象。他们声称当前阶段仅仅是历史趋势的量的加强,而非在质的方面发生改变的新时代。[22]但是,怀疑论者的这一观点未能辨别清楚跨国界的贸易和金融流动的扩展与生产过程本身的全球化二者之间的不同。我认为,前者代表国际化,后者则是跨国化。国际化只是经济活动跨国界的简单扩张,它在本质上是一种量变的过程,只能确定一个外延更广的经济活动地理范型;跨国化则在本质上不同于国际化进程,不仅包括经济活动跨国界的地理扩张,而且还包括这种国际上的分散的经济活动的功能一体化。正如曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)所指出的,全球经济能够作为一个单一整体实时工作,从而使同时性和真正的机能一体化成为可能。[23]

怀疑论者指出早在第一次世界大战之前,世界贸易便实现了高度一体化。[24]确实,当时世界经济的一体化程度与20世纪末期基本相同。但怀疑论者却未能指出当前在质上出现的新变化。1913年之前的一体化是通过基于国家生产体系之间货物和服务的公平交易,以及以证券投资资本为形式的跨界资金流动来实现的。在这一时期,国家资本家阶级组织起全国性的生产和服务链,在各自的国家疆域内生产商品,然后与别国生产的商品进行贸易。这就是彼得·迪肯(Peter Dicken)在其研究全球经济的著作《全球性转变》(Global Shift)中所说的“肤浅的一体化"。[25]它与发生在全球化背景下的“深刻的一体化”形成了对比,这种“深刻的一体化”包含了货物和服务生产的跨国家化。与今天不同的是,在早期的“肤浅的一体化”阶段,国家可以通过倒退回比较封闭的自给自足的国民经济来对国际体系中的经济与政治危机作出反应。

再者,当前阶段与1914年之前的阶段有很大的不同,因为1914年之前,世界上大部分地区并没有参与世界经济,而当前整个世界则变成了一个整体。就“量”而言,20世纪晚期的资本主义世界经济与此前的资本主义世界经济,包括19世纪末20世纪初的资本主义世界经济有很大的不同。世界经合组织(OECD)在1997年的一份报告中指出了20世纪末资本主义世界经济的六个不同之处:(1)贸易与世界GDP之比超过了1929年的最高值;(2)资本流动规模达到了史无前例的水平;(3)通信、信息和交通技术的发展使得生产结构发生重大的重构和分散化;(4)跨国公司已经实现了真正的立足全球,拥有“土生土长的”跨国公司的国家数量有了显著的增长(参见第二章);(5)大量跨国劳动力出现了更为暂时(相对于永久)和频繁的流动;(6)全球化席卷了整个世界。[26]我们还可以加上第七个不同之处,即当前世界的资金流动是通过一体化的全球财务系统来实现的,而不是通过早期由国家银行主导的财务系统来进行的,因为后者在今天已经消失了。

但是,我在这里想要强调的是20世纪初期与21世纪初期的质的不同。生产的全球化巳经使得复杂的生产链碎片化和分散化,同时也使得这些链条上的各个不同组成部分具有分布范围的世界性和功能一体化的特点。然而,生产进程的这种世界范围的分散化和碎片化是伴随着跨国资本对全球经济支配和控制的集中化而发生的。按照这种方式,全球化正在把世界统一成一种单一的生产方式,一种单一的全球体系,并且促使不同国家和地区整合为一种新的全球经济。

这里,我们可以运用马克思对资本主义生产和资本循环的公式来说明。资本循环表示为如下公式:

M-C-P-C’-M’

其中M代表货币,C代表商品,P代表生产,C’代表新商品,M’代表货币循环开始时比现在更多的货币,它代表着积累,是通过新价值的产生而出现的包括利润在内的最初投资的回收。[27]在早期“肤浅的一体化”阶段,资本循环的第一部分M-C-P-C’发生在各国的国民经济内部。商品在国际市场上出售之后,利润返回国内,便开始新一轮的循环。在全球化下,P在全球范围内被髙度分散化,因而整个的第一部分M-C-P也被高度分散化。生产全球化下所产出的商品和服务,其市场也是世界性的。利润通过自20世纪80年代以来出现的全球财务系统被分散在世界各地,这一全球财务系统与先前阶段的国际资金流动存在着质的不同。法国政治经济学家克里斯蒂安·帕罗瓦斯(Christian Palloix)在其研究资本国际化的著作中提出了一个清晰的历史顺序:商品资本循环是国际化的第一个循环,主要表现为世界贸易;货币资本循环是第二个循环,主要表现为证券投资资本进人海外风险投资;生产性资本循环是最近才出现的,主要表现为二战结束后跨国公司大规模的增长。[28]自帕罗瓦斯70年代晚期提出生产的跨国化以来,这种趋势巳经得到了巨大扩展,它不仅包括跨国公司活动的扩张,同时也包括生产过程的重构、碎片化以及世界范围的分散化。

因此,全球资本主义并木是“国民”经济体的集合,也就是说并非意味着一些独立的实体通过外部交换而同另一些这样的实体相联系。毋宁说,世界资本主义的这个方兴未艾的新阶段是通过“国民”经济体的跨国一体化取而代之。从根本上讲,独立的或“自主的”国民生产体系已经逐渐解体,它们作为整个的世界生产体系组成因素不再具有活力。根据迪肯的说法,直到最近,“从本质上而言,生产、计划、公司和工业等都是国家现象”,但是在过去的几十年里,“贸易流动已经变得异常复杂……已经变成一个高度复杂的万花筒似的结构,它包含了许多生产过程的碎片化以及在全球范围内的打破国家边界的地理重置”。[29]

2.全球生产链及弹性积累

由于新技术的全球化以及新形式的资本主义经济组织和社团〔曼纽尔·卡斯特所说的“网络社会”非常贴切地表达了这一现象)的出现,从技术层面而言,全球经济已经成为可能。尽管真正的权力和控制仍然严格保持着等级体系,并且在全球化背景下实际上变得更为集中,但是经济活动的实际组织形式正逐步呈现出分散的水平交错的网络结构的特点,而非过去以垂直一体化为基础的集权型结构。全球经济中新出现的各种经济安排与福特主义积累体制向新的后福特主义的弹性积累体制的转型联系在了一起。[30]福特制风靡于20世纪的绝大多数时间,在这一体制下,大量简单地组织起来的工人聚集在某一生产集中地,从事固定的、标准化的生产流程。之所以称其为“福特”制,原因在于它是在被汽车业巨头亨利·福特采纳后才变得普及起来的。福特强调,一方面,资本家和政府应该通过更高的工资和福利使得工人融入新的社会;同时另一方面,对劳动力实行严格的控制和管理,从而进一步巩固在19世纪出现的国家工业资本主义体系。虽然福特本人是一个极力反对工会的工业暴君(他同时还是一个反犹太分子和不折不扣的纳粹崇拜者),但是他最初的基础变革演变成了福特主义,成为国家调和工人和资本家矛盾的一种“阶级妥协”,这其中还包括政府采取措施来规范资本家间的竞争和阶级斗争。[31]在第二章里,我将探讨全球化是如何削弱这一“福特主义”体制的。而在这里,我只关注取代福特制的这一新的后福特主义弹性体制。

世界生产的重新组织是在新的弹性积累模式下产生的,这一新的模式包括两个完全不同的领域:上文曾提及的新技术以及组织创新。全球化的新技术或者说“第三次浪潮”的基础在于信息技术革命,或计算机化和电信化的结合以及互联网的出现。全球化的新技术还包括新的运输技术,例如集装箱运输、联合运输,以及制冷技术,机器人化和其他的自动化形式,计算机辅助设计及计算机辅助制造(CAD/CAM),等等。新的组织形式包括:新管理技术,垂直非一体化,“准时化”和小批量生产,转包和外包,以及正式和非正式的跨国商业联盟,等等。这些创新使得生产上的细分和专业化成为可能。生产的不同阶段被分解成一些可分离的组合工序,并且被分散到整个世界。

例如,转包和外包已经变得极其流行,并已成为世界经济活动的基本组织特点。在资本主义的早期,企业往往在自身内部组织整套的经济生产、分配和服务的流程。在此还是以汽车工业为例,福特汽车公司建立了自己的组织结构:发动机、传动轴和车身制造工厂,以及其他供给调度、工程与设计程序,等等。生产一辆汽车的工序完全是企业内的垂直一体化,并在企业内加以存储。然而,在弹性生产模式下,这些生产活动的很多甚至绝大部分都被转包给其他只专门从事某一活动的企业。后一种企业成为前一种企业的供给性转包者,当然它也可以承担其他企业的转包工作。同时,这些转包企业又经常把某些更具体的工作再转包给其他企业或个人。这样,那种旧的垂直的等级制度变成了水平网络结构。现在,在典型的跨国公司内部,会计服务、设计、广告、财务、市场、独立生产环节等已经被大量地转包出去,而不是在公司内部组织进行。加工出口区或离岸工厂就是基于这种转包网络“全球装配线”的一个典型例子。以福特公司为例,它把大量的生产工序转包给了墨西哥的公司。这些公司的投资者可能来自美国,可能来自墨西哥,也可能来自第三国。紧接着,这些转包公司又把子业务转包给当地的墨西哥公司或者是其他的跨国公司。[32]《商业周刊》还引用了刘易斯“高乐宝玩具公司(一家真实存在的“虚拟公司”)的案例进行说明。

仅仅有115名员工运转着整个公司。不受公司管理的独立发明家和娱乐公司对大多数产品进行构思,而公司的外聘专家则负责设计和工程技术。高乐宝把制造和包装的程序转包给了中国香港的十几个承包商,这些承包商再把那些劳动力密集型的工作包给中国内地的工厂。当生产好的玩具运抵美国后,它们又被制造业代销商进行配销。高乐宝甚至不负责收款。它把自己的应收款项卖给了第一商业信贷公司,这是一家托收信贷行,它还负责制定高乐宝公司的信贷政策。简而言之,正如该公司的执行副总裁罗伯特‘高乐宝所言,“搞好关系就是我们的工作”。高乐宝和他的兄弟戴维(该公司的总裁)的工作便是用电话、传真和电报把该公司的各个业务组成一个整体。

[33]

20世纪70年代至90年代转包和外包现象不断扩展,最初只是集中在技术含量低、劳动力密集型的产业,例如纺织和服装业、玩具和电子业。但是到90年代后期,这种“离岸生产”已经扩散到一些高技术经济活动中来,例如半导体生产、航天制造和网络信息处理。1996〜2000年,在美企业的外包数量增加了3倍多,一年的支出费用从1000亿美元上升到3450亿美元,其中某些职业,如电话接线员、平面设计师、会计师、计算机编程员和工程师在世界范围内进行了分散化的重新分配(Iritani,2002,A18)。

这一水平网络结构便是弹性积累模式的特点,它并不局限于企业界,而是已经变成许多甚至绝大多数正式官僚结构的规范标准。例如,美国政府的许多下辖行政机构、公立大学等也把它们的很多项服务,从食品供应到会计、人事管理、工资发放和培训等都转包了出去。

弹性积累的核心在于一种全新的资本一劳动关系。在这一关系下,劳动力本身变得“具有弹性"。在全球经济下,工人们越来越被认为是转包的组成部分,而不是企业组织内部的固定人员。与后福特主义的弹性积累体制相关的劳动过程的重构(某些人称其为劳动的全球临时雇佣制或非正规制),包括劳动监控的其他可选择体制,以及劳动的多种可能分类。关于这一点,我将在第二和第三章中进行讨论。在这里,我们只需指出全球化带来了世界范围内资本和劳动之间权力关系的变化这一点就足够了。这一全球资本对全球劳动的相对权力的新发现在新的全球资本一劳动关系中将逐渐趋于固定。

自20世纪70年代晚期开始,各种新的经济安排如雨后春笋般涌现,全球经济就是在此基础上崛起的。除了外包、转包以及上面我们所提到的其他新型的组织形式外,还出现了跨国公司战略联盟、专利使用权转让协定、地方代理机构,等等。这些经济安排导致了巨大的跨国生产链以及复杂的全球垂直和水平分工一体化网络的形成。在迪肯看来,推动全球经济发展的跨国公司“也使自己牢牢地固定在了与无数其他企业^跨国的和国内的,大型的和小型的,国有的和私有的^所构成的外部关系网络中"。[34]正是通过这种相互联系,某一国家内小规模的本地企业和经济主体有可能直接与全球生产网络联系在一起,即便这个小企业或经济主体的业务仅仅局限于非常有限的地理区域内。这种不同规模和类型的经济主体和企业之间的相互关系“正在迅速地跨越国界,从而建立了一套从本地到全球规模的地理网络关系……实际上,还出现了多种令人困惑不解的组织间的协作关系。在大多数情况下,这种关系是多边的而非双边的,‘一夫多妻制的’而非‘一夫一妻制的’”。[35]然而,那些仅仅研究了有关跨国公司雇佣和产出官方数据的人却缩小甚至完全忽视了把本地的、国家的代理公司与全球网络和结构紧密地连在一起的外包、转包、协作等所形成的巨大的多层网络的作用,他们强调世界经济中绝大多数还是本地的或国家间的,而不是全球性的。

全球生产和服务链,或者社会学家所称的全球商品链[36],是研究全球化的一个关键性的概念。这些链条把经济活动的各个阶段都连接起来,其中每个阶段都会在世界范围的商品和服务的生产与分配中增加一些价值或发挥某些作用。跨国资本被组织到巨大的跨国公司中来协调这些广泛的链条,从而把无数代理公司和社会团体纳入复杂的全球网络。这里所强调的是世界各地资本多层次的不断加深的渗透性,它们被组织在跨国资本和巨大的跨国公司周围。要把生产和分配的本地循环与全球化的循环分离开来变得越来越难,因为全球化的循环支配着全世界积累的周期与范型,即便表面上会有本地资本仍保持着独立(误导的)的印象。当然,现在仍然存在着地方的和民族的资本家,并且他们在将来还会存在很长一段时间。但是,如果他们想要继续生存下去,就必须去本地化并且与跨国资本相连。受地域限制的资本是无法与跨国流动的资本相竞争的。在世界任何一个地区,具有一定规模的资本家都会发现,他们不得不遵循学术界的一个著名口号:“要么全球化,要么死亡”。由于资本在全球循环时通过无数的机制和安排把本地循环包含了进来,因而那些管理本地资本循环的本地资本家在跨国阶级的形成过程中被清除,这一点我将在第二章中进行讨论。

随着跨国生产链和积累循环的崛起,每个国家内部具有跨国倾向的资本家都开始把目光从国内市场转向全球市场。这些链条或者网络的结构特性是全球性的,其中积累被牢牢地限定在全球市场中进行,并包括了全球的企业组织和成套的全球资本一劳动关系,尤其是不受管制的临时全球劳动力资源。竞争决定了公司必须建立起全球的而非国家的或地区的市场。正如我会在后面具体讨论的那样,具有跨国倾向的资本家将从内向型的发展,或从依靠国内市场积累,如20世纪中期许多第三世界地区所流行的进口替代工业化模式转变为外向型的发展,包括促进出口战略和国民经济更深地融入全球经济。这一转变包含了每个国家和地区所出现的新经济活动和生产结构与全球经济的融合。[37]这些新经济活动普遍意味着对积累的全球循环或对全球生产和服务链的本地参与(例如加工出口区的组装、跨国银行所提供的服务、旅游和休闲,等等)。在这里,有必要重复的一点是,全球范围内生产进程的碎片化和分散化是与对全球资源和生产资料所有权的集中和控制,以及对全球生产的管理集中掌握在跨国集团资本的手中同时发生的。跨国资本成为世界范围内占主导地位的、带有霸权性质的资本组织形式。

尽管技术和组织创新非常重要,但全球化并不受技术决定论左右,因为技术并非是导致社会变化的根本原因,它只是一个因变量。换句话说,资本家(和政府)致力于创造和应用新技术,以此来回应社会上正在发生的其他一些导致技术发展的事情。经济全球化的动力,包括新的创新型“全球化”技术的发展,来源于资本主义本身,是由竞争和阶级斗争、降低劳动和其他“因素”的成本使利润最大化的趋势推动的。竞争驱动着每一个资本主义企业通过发展新技术和降低生产成本的各种方法来提高利润。为了理解20世纪的竞争和阶级斗争是如何产生全球化的推动力的,我们需要借助历史分析。全球化研究在本质上是一种历史研究,其中事件和社会环境可以根据促使其产生的先前的社会进程和社会环境来加以构思。20世纪70年代开始的世界资本主义危机普遍地被确定为全球化的转折点,在此之前,从19世纪90年代到20世纪70年代有一个长时期的世界范围的阶级斗争。这次危机开创了资本主义体系重构的一个新时期,引起了对新的积累模式的探寻,导致资本主义集团将全球化作为一种积累战略。全球化并不是指一种静止状态或一项已完成的工程,而是指以前的历史不可能有的一种以社会力量相对新颖的联结为特征的过程。资本越来越全面的流动性使其可以为全球化生产的不同环节寻求最有利的条件,其中包括最廉价的劳动、最有利的体制环境(如低税率)、法规条件(例如宽松的环境和劳动法)以及稳定的社会环境,等等。

随着我在后面章节中对这些主题的详细阐述,特别是随着我们试图理解全球化的各种社会和政治推动力,读者将会看到资本家在寻找最能产生利润的场所(廉价劳动力、低征税、宽松的管制,等等)的过程中,这种新建立起来的使他们的资本在世界各地流动的能力有多么重要。然而现在我只想重申一下核心观点,即资本已经获得了一种新的全球流动性。这种全球流动性与政治和制度安排的重构相结合,对跨国阶级关系和国家形成起着根本性的作用。

第三节 经济的跨国化:一些经验参考值

虽然许多全球化的批评者都把焦点集中在全球贸易,并因此而集中在市场上,但我认为全球化进程是由生产和生产体系以及资本所有权的跨国化所推动的,而这反过来又导致了处于全球秩序顶点的跨国资产阶级的崛起[38]。尽管对世界贸易的分析非常重要,但我们更需要关注支撑市场关系的生产关系以及推动生产关系的社会力量,以便于确定当前时代出现的质的方面的新因素。

1.对外直接投资(FDI)

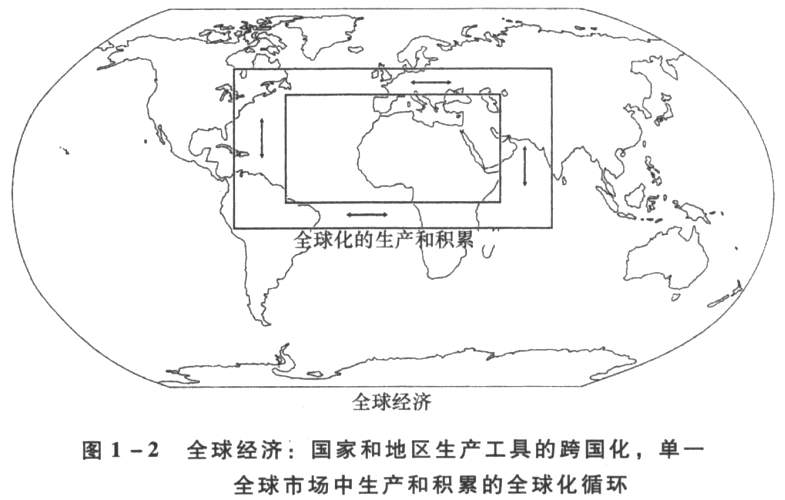

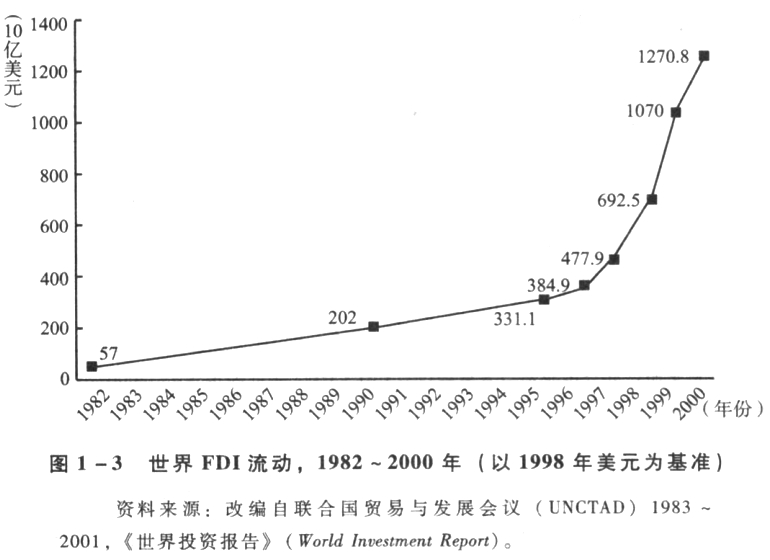

跨国资本崛起的一个关键组成部分是自20世纪60年代以来世界各国相互之间对外直接投资(FDI)的急剧上升,即投资者的资本作为生产性投资在一国或多国的重置。根据定义,FDI导致了生产的跨国化。FDI的全球总量可能是用以表示跨国生产发展的唯一一项最全面的指标(参见图1-3),它在2000年接近1。3万亿美元。虽然在此我把FDI当成是跨国生产的代言人,但这实际上低估了跨国生产所包含的内容,因为大量的跨国生产是在没有FDI的情况下进行的。例如,跨国公司的当地分工厂可以依赖当地的资金来源。同样,跨国公司能够并且确实在广大的世界范围内进行外包和转包活动,但是这一活动并不被认为是FDI,尽管它代表着跨国生产链上的一方面。因此,跨国生产要远远大于FDI本身。

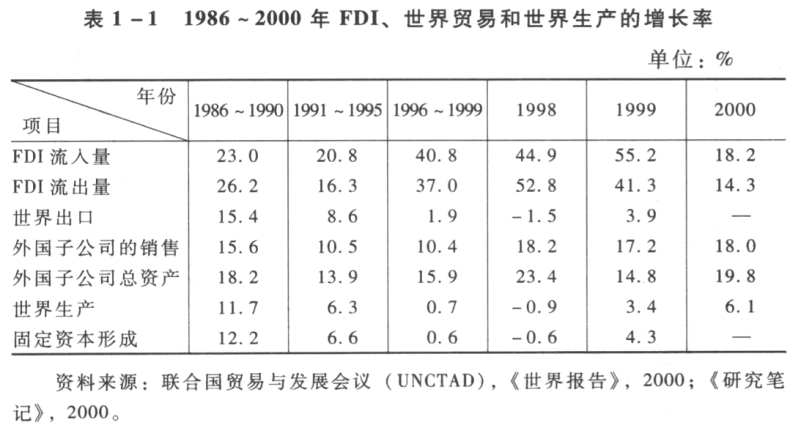

因此,根据2001年联合国贸易与发展会议(UNCTAD)的《世界投资报告》(World Investment Report),FDI继续迅速增加,扩大了国际生产在世界经济中的作用”。2000年,FDI增长了18%。,“达到了1.3万亿美元,其增速要远快于其他经济总额,如世界生产、资本形成和贸易”。在许多方面,贸易和FDI是全球化和跨国融合最为重要的机制,它们对所有国家和地区以及这些国家与地区之间的关系性质都带来了短期和长期的影响。正如图1-3所示,FDI的流人量从1982年的570亿美元增长到1990年的2020亿美元、1995年的3310亿美元、1997年的4779亿美元、1999年的1.07万亿美元,再到2000年的1.27万亿美元。

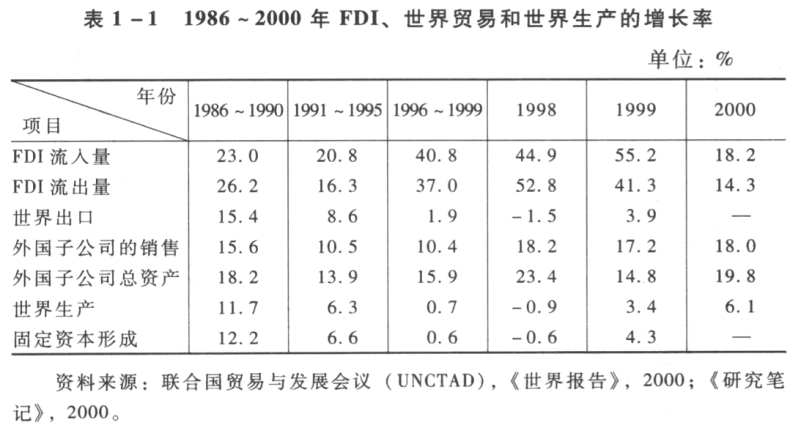

尽管FDI本身的绝对量增长非常引人注目(图1-3中的y轴变得几乎垂直)但更重要的是FDI的增长率,以及它相对于其他指标,例如世界生产或固定资本形成的增长率。如果FDI的增长率与世界生产或固定资本形成的增长率相同,那么它的增长未必预示着跨国化的增强(国内生产可能与跨国生产保持相同的增速)。但实际上,FDI的增长速度要远远高于其他任何指标。如表1-1所示,除1998年和1999年之外,1986~2000年世界出口的增长速度要大于世界生产的增长速度,这本身就是跨国化的一个重要指标。然而,关于表1-1中所列出的这些数据最令人瞩目的却是FDI的流人量和流出量的增长远远超过了世界生产的增长。1986~1990年,FDI的增长几乎是固定资本形成增长的两倍;在90年代初期几乎是后者的三倍;到20世纪90年代的后半期则接近后者的一百倍。表1-1表明,世界生产和商业的增长部分是跨国的,而非国内的。

近年来,FDI的流动在促使不同地区融人全球经济中起到了关键性的作用。FDI仍然集中在由北美、欧洲和日本所构成的发达国家的三角组合中,它们在2000年共吸收了近1万亿美元的FDI[39],从而加快了这三大地区的跨国化进程。例如,在整个20世纪90年代,美国的FDI流入量稳定上升,从1991年的300亿美元增长到1995年的570亿美元,再到1998年的2010亿美元,即1991~1998年间,美国的FDI流入量总共为5210亿美元,[40]而同一时期,发展中国家的FDI流人量总共才2700多亿美元。但即便如此,根据联合国贸易与发展会议的报告,“比较2000年和1985年世界FDI的流入量和流出量的世界地图可以发现,FDI以实实在在的方式到达了比过去更多的国家”。

目前,FDI流入存量超过100亿美元的国家有50多个(其中24个是发展中国家),而15年前只有17个国家(其中7个是发展中罔家、FDI的流出量与此相似:在同一时期,FDI流出存量超过100亿美元的国家从10个上升到33个(发展中国家从1985年的8个上升到2000年的12个)。在FDI的流动方面,平均每年接受10亿美元以上的国家从80年代中期的17个(其中6个是发展中国家)上升到90年代末的51个(其中23个是发展中囯家)。在FDI的流出量方面,到90年代末有33个国家(包括11个发展中国家)的对外投资超过了10亿美元,而在80年代中期,这一数量仅为13个(只有1个发展中国家)。

[41]

而且,正如我将在第二章所要具体讨论的那样,第三世界的投资者参与FDI的流动的比率越来越大。整个20世纪90年代,第三世界国家的投资者在海外的投资急剧增加,从1991年的80亿美元上升到1995年的460亿美元,再到1997年的610亿美元,1991~1997年的投资总额达到了2620亿美元。[42]

国民经济跨国化的另一重要方面是外国证券股权投资(FPEI,它不计人国外直接投资)的重要性不断上升。这些国际投资主要来自投资外国股市的证券公司和共有基金(mutual funds,一种投资公司形式),它们负责管理投资者的资本,投资者通常只关注他们的投资能否得到丰厚的回报,实际上并不对他们所投资的公司施加直接的影响。证券投资(Portfolio investment,间接投资)包括各种金融交易,涵盖从债券发行到银行向证券收购提供贷款等各个领域,其中后者所提供的数额不应使购买者控制公司的产权〔直接投资和间接投资的分界线通常被设定为10%的股权)。外国证券股权投资的流动代表了资本明显的跨国化,它们被一系列来自许多国家的投资者加以实施。在20世纪90年代,作为推动执行新自由主义即自由市场政策(参见本书第三章)的部分因素,许多第三世界国家通过建立股票交易市场或使其自由化,促进了外国证券股权投资的流入。这些国家被称为“新兴市场”,它们代表了国有企业和资产的迅速跨国化,并进而加速了跨国资本主义的形成。

不断增长的股权直接投资的流动是世界资本市场通过金融工具的商品化而实现其深刻一体化的组成部分。全球经济与一个全新的、走向全球一体化的金融体系以及疯狂投机的金融投资密切联合在一起,结果使得新的全球资本主义获得了一个模糊的外号“赌场资本主义"。[43]自20世纪80年代以来,一个新的走向全球一体化的金融体系确实令人瞩目。国家金融市场已是明日黄花,国家股票市场几乎完全消失。金融管制的解除和信息技术的发展使得70年代开始的金融全球化在80年代和90年代得到极大发展,全球24小时实时金融交易成为现实。1980~1990年,跨国证券交易以年均28%的速度递增,从1200亿美元上升到1.4万亿美元。同一时期,跨国银行贷款也从3240亿美元上升到7.5万亿美元;离岸证券市场(offshore bond market)则增长了537%,从2590亿美元上升到1.6万亿美元。正如安凯·胡格威特(Ankie Hoogvelt)所说,如果我们将世界金融一体化的所有范畴与主要衍生工具和FDI加在一起,“其总数超过了经济合作与发展组织(OECD)所有FDI的总和”。[44]

除了股权投资之外,世界资本市场的其他组成部分还有债券和债务融资,金融衍生工具,股票期权,股票认购授权证和可转换债券。证券市场是全球化的另一个重要标志。在整个20世纪90年代,债务证券、股本证券的国际发行以及银行资金的跨界流动得到了全面提升。1993~1998年,国际债券(外国债券和欧洲债券)从1.3万亿美元上升到超过2.6万亿美元,占世界市场全部债券的比例也从上升到16%,整整增长了两倍。[45]

2.全球贸易流动

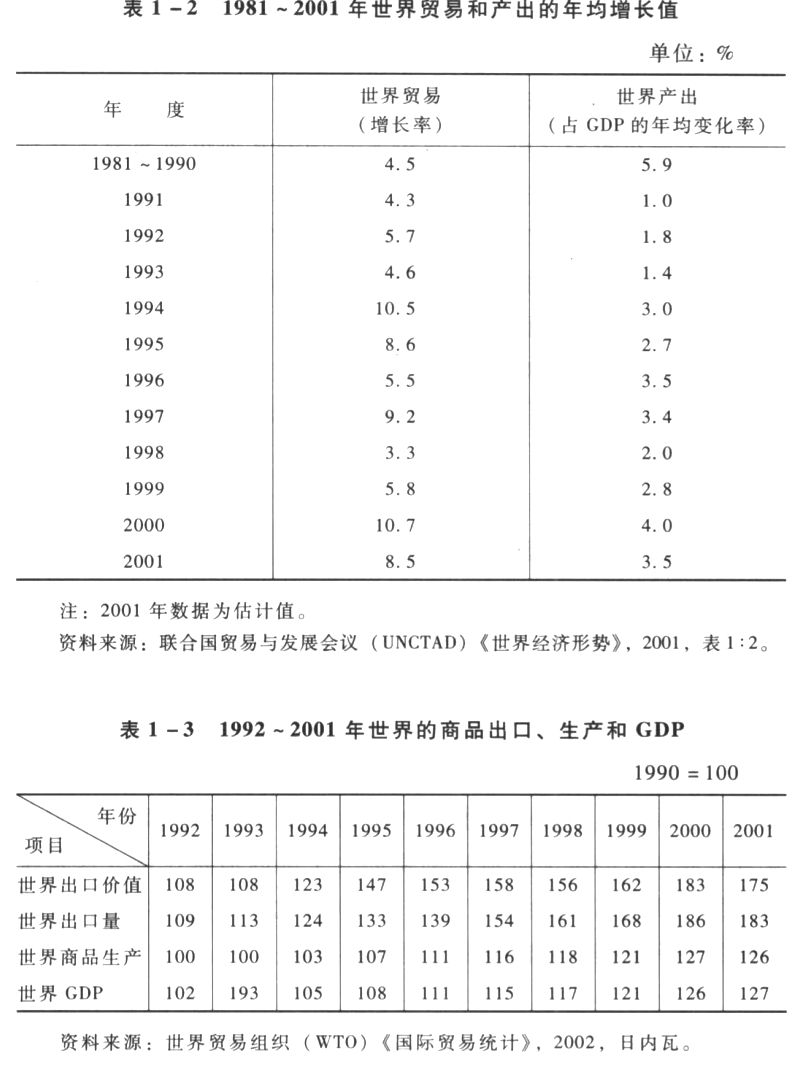

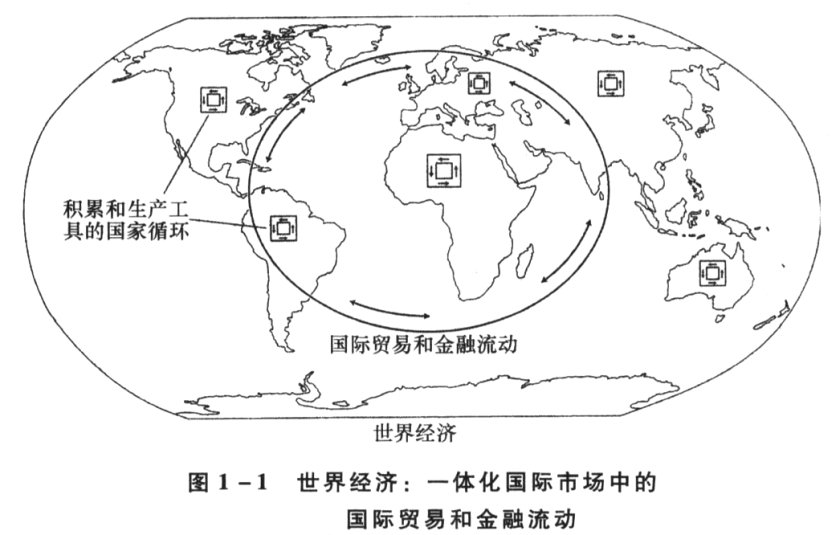

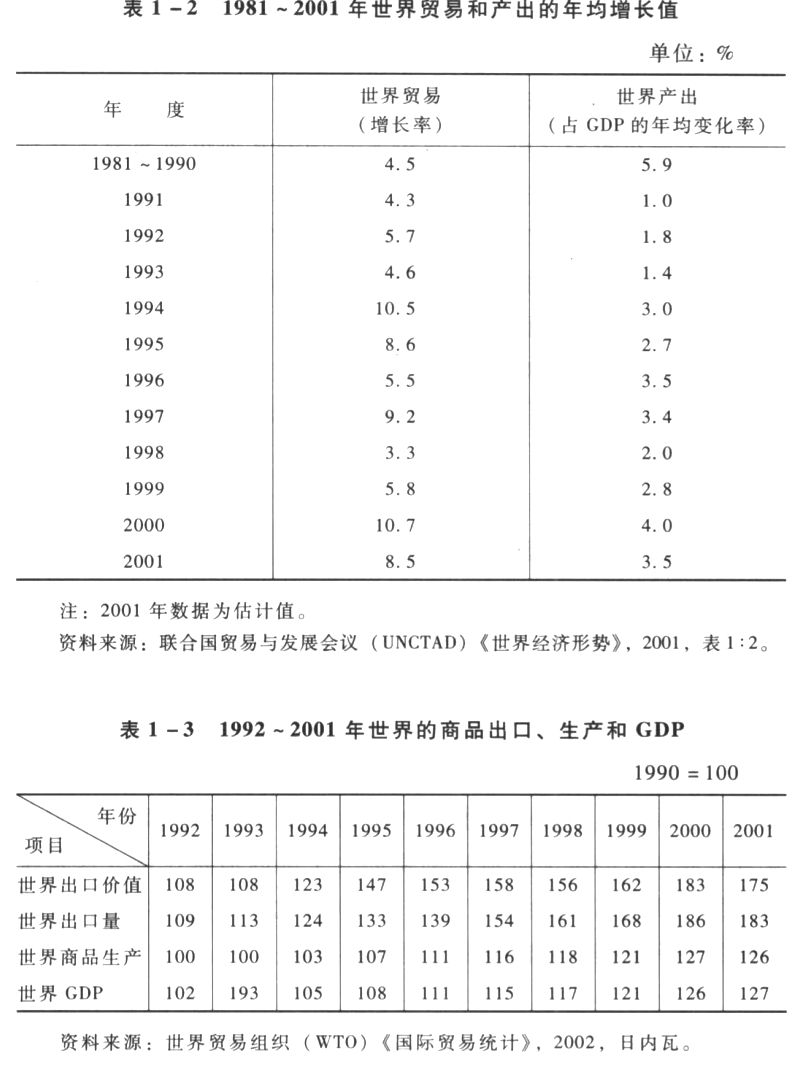

现在让我们将关注点从投资流动转到贸易流动上来。在此需要重点指出的是,世界贸易在最近几十年的发展速度非常之快。1982~1990年,世界商品和服务出口的价值翻了一番,从21亿美元上升到44亿美元,并在2000年超过了70亿美元。然而,贸易的增长必定是与生产的增长相关的。表1-2是1981-2001年间世界贸易的年均增长率以及世界产出的年均变化率。世界贸易远远超出世界产出的程度非常引人瞩目。它意味着世界产出的跨国贸易比例要远大于国内消费比例。这是跨国化的一项很明显的指标。表1-3从对比的角度,用一种略有不同的展示数据的方法表明了同样的现象。

我们从表1-3可以看出,世界贸易价值和数量的增长要远远高于世界商品生产和世界GDP的增长。然而需要强调指出的是,世界贸易的相对加速增长预示着国际化而非跨国化。我们将对此进行深人探讨。联合国贸易与发展会议(UNCTAD)区分了三种贸易类型:公平贸易、TNC推动的贸易、跨国公司内部贸易。所谓公平贸易是指经济主体,如公司或国家机构在开放的市场中进行销售或者购买。TNC推动的贸易是指合作协议,与外包或转包相关的贸易,等等。例如,一个服装类的跨国公司把缝纫工序转包给了加勒比海当地的企业,向它提供纺织品原料,并向其购买制成品。用经济学的行话来讲,这一过程被称为“非公平”的计划性交易。跨国公司占据了世界贸易中相当大的一部分。跨国公司内部贸易又称网络内贸易,包括了同一家跨国公司内部不同子公司之间商品和服务的内部交易。第二种和第三种贸易类型属于“非公平贸易”。跨国公司内部贸易并不是两个真正不同的经济主体之间的贸易,而是一个经济主体内部不同部门之间的交易。多数经济理论,例如国际贸易或价格理论的一个基础是,市场只通过公平贸易来运作,但实际上到20世纪末期非公平贸易约占世界贸易的2/3。[46]而且,大多数非公平贸易都是跨国公司的内部贸易。[47]一个显而易见的事实是,世界贸易增长的数据本身便是生产全球化的一种商业表现。国际劳工组织发表的一篇报告强调,“直接投资的加速流动是与全球一体化生产体系的发展相伴随的,这一生产体系的特征是中间产品在跨国公司内贸易的急速扩展,以及转包、许可和特许经营协议的急速扩展,包括跨国界的业务外包的新形式"。[48]

此外,我们还可以看到,1998年跨国公司登记在册的国外销售额为11万亿美元,远超世界出口总额的6.7万亿美元。[49]跨国公司主要通过一个由本地工厂和办事处组成的不断发展的网络,而非通过从母国出口的形式来供应全世界的“国内”市场,这表明大量的世界贸易实际是计划性贸易。与主流经济理论相反,全球经济绝非一种价格和资源分配等由市场力量决定的自由市场经济,而是有计划的寡头经济。但这里我们的关注点是,跨国公司是世界贸易的中心,因而在世界贸易结构中,不断上升的贸易标明了贸易全球化而非仅仅贸易国际化,因为贸易国际化是指以民族国家为基础的离散的经济主体之间的公平交易。全球化与早期国际化浪潮的不同之处不仅在于其国际和跨国界流动量的提升,而且在于这些流动的性质发生了改变,跨国公司使一体化达到了新的历史水平,“国家经济体”很难再从其中撤出身来。

可以肯定的是,目前世界上的绝大多数贸易仍然是在一国国内进行,而不是跨界贸易,并且大量的“国家”或本地的贸易及生产并非掌握在大的跨国公司手中。从表面来看确实如此,但实际上,任何“国家”或本地的经济活动无不包含在更为“包含一切”的跨国活动之中,关于这一点我将在第二章中再进行讨论。在这里,我们可以指出的是,最有活力的公司是那些进行全球投资的公司。例如,在“美国”最大的公司中,国外收入和国外资产经常占全部收人和资产的50%甚至更多。早在1991年,波音公司的海外收人便占到其全部收人的61%,花旗公司为49%,可口可乐为64%,高露洁棕榄公司为63%,陶氏化学为51%,埃克森公司为78%,福特为39%,惠普为49%,IBM为59%,麦当劳超过了45%,NCR(跨国数据仓库公司)为55%,宝洁公司为45%,3M(明尼苏达矿业及制造业公司)为49%。诸如此

类的公司有一半或者一半以上的员工来自国外。[50]同样,外包、转包和跨国公司内部贸易等行为在全球化背景下迅速扩展,把实际已经全球一体化的“国家”生产链条上的数据加以分解和归类,从而掩盖了跨国化的发展程度。

尽管本节所提供的数据支持了全球化的论题,但我们在分析全球经济时不得不谨慎对待我们所收集的这些数据的性质。在此,我们可以预见的是在后面章节中我所称之为国家中心主义的缺陷,即把民族国家作为分析一个独立单元这一趋势,并在这一趋势下收集和解释数据的缺陷。就像在美国50个州中进行经济产量的分配,各州内部以及各州之间的市场化商品比例只能告诉我们很少一点关于单一民族国家的本质一样,世界经济总量数据就全球结构而言并没有任何本质含义。把民族国家与跨国结构相比较,我们尤其需要关注的是机制、阶级、团体和社会生产之间特定的组合。在此存在的问题是我们用在国家层面上收集和记录的数据来衡量跨国的现象。从方法论的角度讲,这一问题所涉及的是理论与我们认为我们所衡量的东西之间的关系。

3.全球资本主义文化和跨国社会结构

在谈论全球化时,如果缺乏对文化及其在全球化过程中的作用的分析肯定是不完整的。文化在全球化中的位置问题已经引起了激烈的争论。前文我曾提出了全球资本主义的命题,它把全球经济当成其他相关的跨国进程的基础。但许多对全球化的描述从说明解释性的甚至因果关系的角度认为,世界范围内剧烈的文化变化是最值得注意的事情。当然,各民族与全球社会结构和社会生活的融合预示着一个全世界的文化传播,并且如果社会生活在全球层次成为可能的话,还必然包括最小份额的共享符号。人类除了通过共享符号、适应策略、意义系统等文化媒介之外,、无法通过任何其他有效的方式进行相互影响。文化主体是全球体系中关键的行为者,对“全球文化”的关注能够极大地促进跨国研究。[51]然而,在全球化的文献中,对于如何理解全球文化并没有达成一致。这些不同的命题包括:同质化,它强调了世界范围内文化的集中;异质化,它关注不同文化之间互不联系的混合文化变种的出现;两极化或文化冲突。当然,这三类命题抓住了文化全球化的不同方面,但是每个命题在解释全球化时所用的方法都非常不同,甚至在每个命题内部也是如此。

那么,我们该如何看待文化进程与全球化的关系呢?一些报告倾向于将文化理想化,认为它是结构独立的运动,在全球化进程中起着决定性作用,可以将其与经济全球化区分开来进行分析。这些报告反对对文化进行经济分析的“经济决定论”,并且试图降低全球化中的主从物质关系。但是根据辩证法,在社会结构既塑造文化主体和文化进程,又被文化主体和文化进程所塑造的情况下,文化和物质领域相互影响,共同扮演着决定性的角色。尽管文化是自发的,但我认为并不能把它理解成一个独立的领域。一些社会科学家在强调由于跨国社会的出现而产生的新的“生活方式”、“后现代消费模式”和认同的时候,看到了文化的决定性作用以及一种已经流行起来的新的“消费社会学"。[52]后现代主义者对“差异”及认同多样性的赞美为全球资本主义的商品化和市场营销提供了雄厚的基础。但消费并不是一个独立的变量。生产结构要先于消费结构,并塑造了消费结构。与后现代主义和全球化相关的消费变化反映了资源分配模式的根本性变革。尽管收入分化、高消费阶层以及奢侈品生产的出现带来了新的“生活方式”,但它们本身都是世界生产结构变化的结果。一方面是文化边缘化,另一方面是经济剥夺与剥削,二者不可分割;实际上,它们是一枚硬币的两面,是占主导地位的社会关系的单一结构的两个维度。

更为普遍的是,消费模式与其说是单个消费者“自由意志”的总和所产生的结果,毋宁说是系统和科学地运用流行文化(例如通过广告和市场营销)来创造大众需求和塑造以身份为基础的消费的结果。一方面,每个国家的全球精英都在迅速地共享相似的生活方式,包括接受高等教育的模式(例如到世界顶级的商业学校就读)和对奢侈品及服务的消费。全球精英们模仿彼此的生活方式和观点,这与他们的国籍无关。正如皮埃尔·布迪厄(Pierre Bordieu)在其“文化资本”理论中提醒我们的那样,[53]这种生活方式和获取行为强化了阶级统治。全球精英的下面是高收入的专家和技术人员,他们似乎也同其他国家的同行们具有更多的文化方面的共享,这种共享要远远大于同国内较低阶层的共享。但是,全球文化也包括由资本主义标志所刺激的小型消费而产生的全球“大众文化”。

正如我在世界资本主义体系中进行文化分析那样,一些人倾向于断言经济全球化产生了文化全球化。对新的全球资本主义而言,文化的影响是不可估量的。一些文化图像,如可口可乐、米老鼠、Big Macs、耐克等成为跨国公司真正物质统治的象征。一个表面上趋于集中的文化显现出来,其中某些特定产业一一娱乐、时尚、旅游、视觉媒体、体育、流行音乐以及对名人的崇拜^在起着关键作用。正如杰里米·希布鲁克(Jeremy Seabrook)所说,“在这个世界上,只有很少一些地方不知道黛安娜王妃的死讯,这可能是全球化的第一个标志。大众对从未谋面的人所产生的悲伤表明了一个巨大的可供利用的情感存储库"。[54]文化认同依旧存在,但在市场关系的影响下,这些认同本身日趋变得具有商品化色彩。这一全球文化标志象征着某一特定的资本家文化的统治。在这里,文化生活的迪斯尼化或者可口可乐殖民化是一个普遍市场意识形态同质化倾向的结果,是尤尔根·哈贝马斯(Jurgen Habemas)所谈到的“全世界生活殖民化”的反映。[55]由于其所包含的活动以及人类所参与形成的网络的性质,跨国生产链促进了广泛的文化变化和提升了全球资本主义文化。更为普遍的是,全球生产链成为全球资本主义文化传播的节点。

经济变化始终包含了社会、政治、文化和意识形态的变化。新技术和组织创新导致了大卫·哈维(David Harvey)所说的新一波的“时空压缩”,[56]或者是社会关系中空间的收缩以及时间的减少。空间和时间由于全球化进程所带来的物质生活的变化而被迅速“消灭”。新的弹性积累,资本流动性的增强,全球通信和交通的革命,国家经济和社会的开放,以及跨国流动的增强打破了全世界的空间和时间的障碍,从而把世界结合成所谓的地球村,并带来了意识的新形式。整个进程不仅倾向于对世界上的生产和劳动条件的标准造成压力,而且依据其权力关系的深刻暗示,也对社会、政治和文化实践造成了压力。全世界的社会结构正经历着深刻的、根本性的变革。一个真正的跨国社会结构正在形成,其中跨国阶级和跨国公司将是非常重要的因素。

[1] 简·阿特·斯图尔特:《全球化:批判导言》(Jan Aart Scholtee, Globaliztion: A Critical Introduction, New York: Palgrve),2000。

[2] 约翰·汤姆林森:《全球化和文化》(John Tomlinson, Globalization and Culture, Chigago: University of Chicago Press),1999。

[3] 例如,简·阿特·斯图尔特:《全球化:批判导言》,2000。

[4] 例如,麦克尔·哈特、安东尼奥·奈格里:《帝国》(Michael Hardt and Antonio Negri, Emprie, Cambridge:Harvard University Press),2000;菲利普·麦克迈克尔:《发展和社会变革:全球视角》(Phili Mcmichael, Development and Social Change: A Global Perspective, Thousand Oaks, Calf.:Pine Forge),1996;威廉,罗宾逊:《全球化:我们时代的九个命题》,载于《种族和阶级》(William Robinson, “Globalization:Nine Theses of Our Epoch”,Race and Class)38(2),1996,第13~31页;威廉-罗宾逊:《社会理论和全球化:跨国国家的崛起》,载于《理论和社会》(William Robinson,“Social Theroy and Globalization: The Rise of a Transnational State”,Theory and Society)30(2),2001,第157~200页;威廉·罗宾逊:《跨国冲突:中美洲,社会变革和全球化》(Willam Robinson, Transnational Conflict: Central America, Social Change, and Globalization.,London :Verso),2003;罗伯特·罗斯、肯特·C.崔切伯格:《全球资本主义:新利维坦》(Robert J.S.Ross and Kent C.Trachte, Global Capitalism:The New Leviathan,Albany:SUNY Press)1990;莱斯利·斯克莱尔:《有关全球化的竞争性概念》,载于《世界体系研究》(Leslie Sklair, “Competing Conceptions of Globalization”,Journal of World-System Research)5 (2)1999,第141-159页;莱斯利·斯克莱尔:《全球化:资本主义与其他道路》(Leslie Sklair, Globalization: Capitalism and Its Alternatives, New York: Oxford Universitu Press),2002;罗伯特·温特:《全球化之谜》(Robert Went. The Enigma of Globalization,London:Routledge)2002。

[5] 伊曼纽尔·沃勒斯坦:《现代世界体系》(Immanuel Wallerstein, The Modern World System, New York: Academic Press)1974。

[6] L.S.斯塔夫里阿诺斯:《全球分裂一第三世界的历史进程》(L.S. Stavrianos,Global Rift: The Third World Comrs of Age, New York: William Morrow),1981。

[7] 引自《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社,1995,第260-266页。

[8] 艾瑞克·霍布斯鲍姆:《革命的年代》(Eric Hobsbawn,The Age of Revolution, New York:Mentor),1962;艾瑞克·霍布斯鲍姆:《资本的年代》(Eric Hobsbawn,The Age of Capital, London: Sphere),1977;艾瑞克·霍布斯鲍姆:《帝国的年代》(Eric Hobsbawn,The Age of Empire,New York:Pantheon),1987

[9] 艾瑞克·霍布斯鲍姆:《极端的年代》(Eric Hobsbawn, The Age of Extremes, New York: Vintage),1994。

[10] 约翰·杰勒德·鲁杰:《领土权及其超越:国际关系中的现代性问题》,载于《国际组织》(John Gerard Ruggie, “Territoriality and Beyond: Problenmatizing Modernity in International Relations”, International Organization)47,1993,第139~174页。

[11] 曼纽尔’卡斯特:《网络社会的崛起》(Manuel Castells, The Rise of the Network Society, 2d ed.Vol.1.Oxford: Basil Blackwell),2000。

[12] 大卫·哈维:《后现代的状况一一对文化变迁之缘起的探究》(David Harvey, The Condition of Postmodernity, Oxford: Basil Blackwell),1989,第415页。

[13] 克里斯托弗’蔡斯-邓恩:《世界经济的结构》(Christopher Chase-Dunn,Global Formation: Structures of the World-Ecnomy, Updated ed.Lanham, Md.:Rowman&Littlefield),1998。

[14] 艾丹·福斯特-卡特:《生产争议模式》,载于《新左翼评论》(Aidan Foster-Cater,“The Modes of Production Controversy”, New left review)107,1978,第47~48页。

[15] 马孔姆’沃特斯:《全球化》(Malcolm Waters, Globalization, London: Routledge),1995;罗兰·罗伯逊:《全球化:社会理论和全球文化》(Roland Robertson, Globalization:Social theory and Global Culture, Thousnad Oaks, Calf.: Sage),1992。

[16] 马丁·肖:《全球国家理论》(Martin Shaw, Theory of the Global State, Cambridge: University Press),2000。

[17] 前引自约翰·汤姆林森:《全球化和文化》,1999。

[18] 世界体系理论的代表、社会学家伊曼纽尔·沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)曾提出过研究世界资本主义的方法。他认为,世界体系的中心、半边缘、边缘的决定性的区别在于劳动控制的方式(例如,在某个地区是农民或农奴劳动,在另一个地区是奴隶劳动,在其他地区是工资劳动)。参见伊曼纽尔。沃勒斯坦:《现代世界体系》,1994。

[19] 彼得·迪肯:《全球性转变》(Peter Dicken. Global Shift, 3d ed.New York:Guilford),1998,第32页。

[20] 关于全球经济的著作很多。有关生产的全球化这一最受关注的问题,可参见罗杰·伯尔巴赫和威廉·I.罗宾逊:《世纪争论的终结:作为时代转折的全球化》,载于《科学和社会》(Roger Burbach and William I.Robinson, “The Fin de Siecle Debate: Globalization as Epochal Shift”,Science and Society)63,1999,第10~39页;彼得·迪肯:《全球性转变》,1998;杰里米·豪威尔斯和米歇尔·伍德:《生产和技术的全球化》(Jeremy Howells and Michelle Wood, The Globalization of Production and Technology, London:Belhaven),1993;联合国贸易与发展会议:《世界投资报告》(UNCTAD,World Investment Report),1990~20020

[21] 我所提出的从世界经济向全球经济过渡的观点与莱斯利·斯克莱尔(Leaslie Sklair)的思路一致,但并不完全等同。他提出的“纯粹的国家经济”(purely national economy)服务于唯一的主权国家市场,它只雇用本地工人,所生产的产品和服务也只包含国内的地区、要素、原料;“国际经济”(international economy)由纯粹的国家经济体构成,并且只是在国家之间进出口商品和服务;“全球经济”(global economy)的基础并不是相互作用的国家经济体,而是“由多种非国家经济体构成,例如各种类型的公司,它们的合并业务并不满足于单一的国家经济”,并且其“核心部分并不代表国家利益”。参见莱斯利·斯克莱尔:《全球化:资本主义与其他道路》,2002,第22页

[22] 罗伯特·博耶、丹尼尔·龙编《国家对市场:全球化的限制》(Robert Boyer and Daniel Drache, eds, State against Markets: The Limits of Globalization, London: Routledge),1996;A.格林、鲍勃·萨特克里夫:《全球无领袖?资本主义的新秩序》,载于拉尔夫,米利班德、利奥·帕尼奇编《新世界秩序:社会主义纪录》(A.Glyn and Bon Sutcliffe,“Global But Leaderless?The New Capitalist Oder”, In New World Order: The Socialist Register,ed.Ralph Miliband and Leo Panitch,London:Merlin),1992,第76〜95页;戴维·拟·戈登:《全球经济:新大厦还是碎基石》,载于《新左翼评论》(David M. Gordon,“The Global Economy: New Edifice or Crumbling Foundation?” New Left Review,168)1988,第24~64页;保罗·赫斯特、格拉罕·普森:《全球化迷·思》(Paul Hirst and Grahame Thompson, Globalization in Question,Cambridge: Polity Press)。卡普斯坦:《监管全球经济:国际金融和国家》(),1994;林达·维斯:《国家的神话——全能还是无能》(Linda Weiss,The Myth of the Powerless State,New York: Cornrell University Press);埃伦·梅克辛斯·伍德:《不幸的家庭:民族国家世界中的全球资本主义》,载于《每月评论》(Ellen Meiksins Wood,“Unhappy Families: Global Capitalism in a World of Nation-State”,Monthly Review)51(3),1999,第1~12页。

[23] 曼纽尔·卡斯特:《网络社会的崛起》,2000。

[24] 保罗·赫斯特、格拉罕·汤普森:《全球化谜思》,1996;W.瑞格绕克、R.范·图德:《国际重构的逻辑》(W.Ruigrok and R.van Tulder, The Logic of International Retructuring,London:Routledge),1995。

[25] 彼得·迪肯:《全球性转变》,1998,第5页。

[26] 经济合作与发展组织:《2020年的世界:一个新的全球时代》(OECD, The World in 2020:Towards a New Global Age,Paris),1997,第29-30页。

[27] 大卫·哈维:《资本的限度》(David Harvey, The Limits to Capital, Chicago:University of Chicago Press),1982。

[28] 克里斯蒂安·帕罗瓦斯:《资本的国际化和社会资本循环》,载于《国际公司和现代资本主义》(Christian Palloix,“The Internatinalization of Capital and the Circuits of Social Capital”, In International Firms and Modern Imperialism, ed.H.Radice,Harmondsworth:Pengiun),1975,第67~92页;克里斯蒂安·帕罗瓦斯:《世界范围内资本的自我扩张》,载于《激进政治经济学评论》(Christian Palloix,“The Self-Expansion of Capital on a World Scale”,Review of Radical Political Economics)9(2),1977,第1〜17页。

[29] 彼得·迪肯:《全球性转变》,1998,第2页。

[30] 例如艾什·阿明编《后福特主义》(Aah Amin, ed,Post-Fordism:A Reder,Oxford:Basil Blackwell),1994;彼得。迪肯:《全球性转变》,1998;弗洛克·福禄贝尔、尤尔根·海恩里希、奥托·克莱叶:《新国际化分工》(Folker Frobel,Jurgen Heinrichs, and Otto Kreye, The New International Division of Labor,Cambridege:Cambridge University Press),1980;大卫·哈维:《后现代的状况一对文化变迁之缘起的探究》,1989;安凯·胡格威特:《全球化和后殖民主义社会》(Ankie Hoogvelt, Globalization and the Postcolonial World. Baltimore:John Hopkins University Press),1997;斯科特·拉什、约翰·厄里:《组织化资本主义的终结》(Scott Lah and John Urry,The End of Organized Capitalism,Cambridge:Press),1987;阿兰·利比兹:《幻想和奇迹:全球福特主义的危机》(Alan Lipietz,Miages and Miracles:The Crisis of Global Fordism, London: Verso),1987。

[31] 马克·鲁珀特:《生产簕权》(Mark Rupert, Producing Hegemony, Cambridege:Cambridge University Press),1995。

[32] 彼得·迪肯:《全球性转变》,1998,第10章。

[33] 《商业周刊》1986年3月3日,第31页;转引自彼得·迪肯:《全球性转变》,199,第235页。

[34] 彼得·迪肯:《全球性转变》,1998,第223页。

[35] 彼得·迪肯:《全球性转变》,1998,第223页。

[36] 加里·杰里菲、米古尔·科赞尼维茨编《商品链和全球资本主义》(Gary Gereffi and Miguel Korzeniewicz, eds, Commodity Chains and Global Capitalism. Westport, Conn: Praeger)1994。

[37] 威廉·罗宾逊:《拉丁美洲和全球资本主义》,载于《种族和阶级》(William Robinson,“Latin American and Global Capialism”,Race and Class)40(2-3),1998~1999,第111~131页;威廉。罗宾逊:《世界体系中的跨国进程,发展研究和变革中的社会等级:以中美洲为个案研究》,载于《第三世界季刊》(William Robinson,“Transnational Processes,Development Studies,and Changing Social Hierachies in the World System:A Center American Case Study”,Third World Quarterly),2001,第529~563页;威廉·罗宾逊:《跨国冲突:中美洲,社会变革和全球化》,2003。

[38] 威廉·罗宾逊:《全球化:我们时代的九个命题》,载于《种族和阶级》38(2),1996,第13~31页;威廉。罗宾逊:《促进多头政治:全球化,美国的干涉和霸权》(William Robinson, Promoting Polyarchy: Globalization, U.S. Intervention, and Hegemony, Cambridge: Cambridge University Press),1996。

[39] 联合国贸易与发展会议:《世界投资报告》(UNCTAD, World Investment Report)2001,第3页。

[40] 姜南训、萨拉·约翰森:《跨界并购在工业全球化中的角色》(Nam-Hoon Kang and Sara J ohansson, Cross-Border Mergers and Acquistions: Their Role in Industrial Globalization, STI Working Papers 2000/2001, Paris :OECD),2000,第17页。

[41] 联合国贸易与发展会议:《2001年世界经济形势和前景》(UNCTAD,World Economic Situation and Prospects for 2001),2001,第4页。

[42] 姜南训、萨拉·约翰森:《跨界并购在工业全球化中的角色》,2000,第19页。

[43] 苏珊·斯特兰奇:《赌场资本主义》(Susan Strange, Casino Capitalism, Oxford: Oxford University Press),1986。

[44] 安凯·胡格威特:《全球化和后殖民主义社会》,1997,第78~80页。

[45] 艾伦·伯格·等:《金融机构的国际化:来自跨界银行的证据》(Allen Berger, Globalization of Financial Institutions: Evidence from Cross-Border Banking Performance, Brookingsa-Wharton on Financial Services, Washington, D.C.:Brookings Institution),2000。

[46] 加西亚·莱拖-吉里斯:《跨国公司:一体化当中的碎片化》(Grazia Ietto-Gillies, Transnational Corporations: Fragmentation amidst Integration, London:Routledge),2002,第19页。

[47] 世界银行:《全球经济前景和发展中国家》(World Bank, Global Economic Prospect and Developing Countries, Washington),1992。

[48] 国际劳工组织:《世界就业报告1996~1997年》(International Labor Orgaization, World Employment Report, 1996-1997, Geneva:United Nations),1997,第2页。

[49] 联合国贸易与发展会议:《世界投资报告》,1999。

[50] 菲利普·马特拉:《世界一流商业:全球100强公司指南》(Philip Mattera. World Class Bussiness: A Guide to the One Hundred Most Powerful Global Corporation. New York: Henry Holt),1992。

[51] 例如迈克·费瑟斯通编(全球文化:民族主义、全球主义和现代性》(Mike Featherstone, ed., Global Culture: Nationalism, Globalization, and Modernity,Thousnad Oaks, Calf.: Sage),1990;罗伯特·霍尔顿:《全球化和民族国家》(Robert Holton,Globalizaiton and the Nation-State.London:Macmillan,New York:St.Martin’s),1998;安东尼·金恩编《文化、全球化和世界体系》(Anthony D.King,ed.,Culture,Globalization, and the World System, Minneapolis:University of Minnesota Press),1997;约翰·汤姆林森:《全球化和文化》,1999;马孔姆·沃特斯:《全球化》,1995。

[52] 例如乔治·里泽:《消费社会学的探索》(George Ritzer, Exploration in the Sociolgy of Consumption, Thousand Oaks, Calf.:Pine Forge),2002

[53] 皮埃尔·布迪厄:《实践理论大纲》(Pierre Bordieu,Outline of a Theory of Practice, Cambridge: Cambridge University Press),1977;《文化生产》(Pierre Bordieu, The Field of Cultural Production, New York:Columbia University Press),1993。

[54] 杰里米·希布鲁克:《幻觉的敲诈者》,载于《新国际主义者》(Jeremy Seabrook,“The Racketeers of Illusion”, New Internationalist,no.308)·1998·第22页。

[55] 尤尔根·哈贝马斯:《沟通行动理论(第一卷)》(Jurgen Habermas,The Theory of Communicative Action,Volume1,Boston:Beacon),1985;尤尔根·哈贝马斯:《公共领域的结构变化》(Jurgen Habermas,The structure and Transformation of the Pulic Sphere, Cambridge:MIT Press)1991。

[56] 大卫·哈维:《后现代的状况一对文化变迁之缘起的探究》,1989。

上一篇 回目录 下一篇