第三章 长波、通货膨胀和战后繁荣的终结

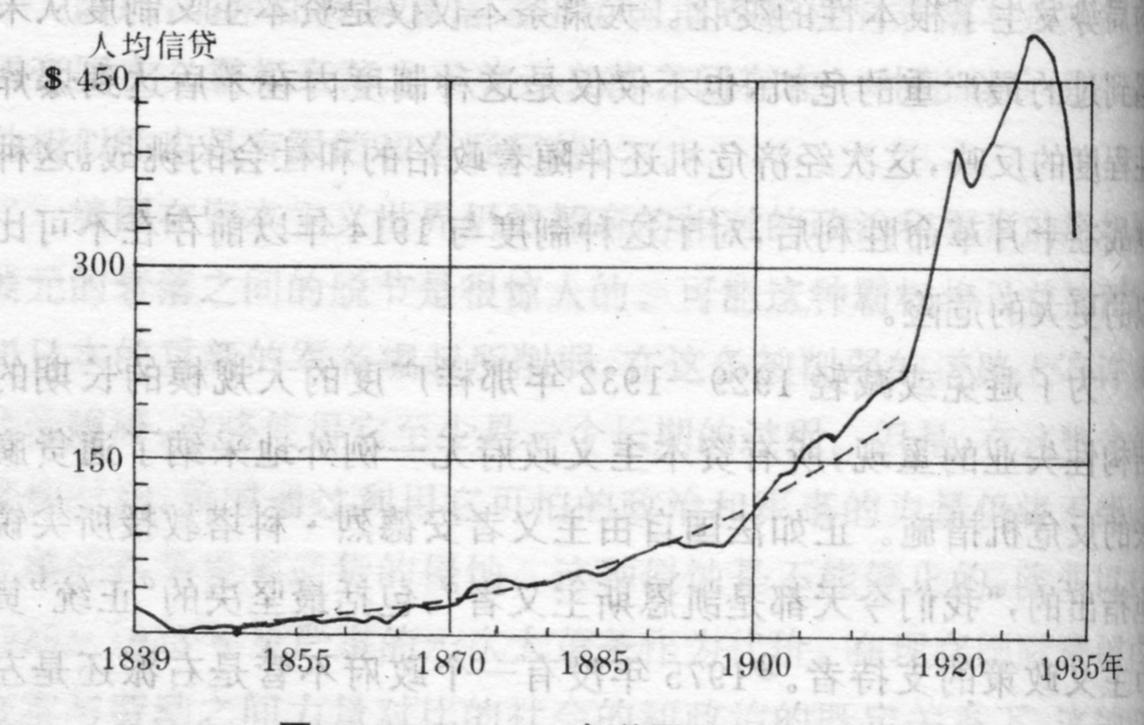

图5 1839-1933年美国人均银行信贷

|

繁荣 |

衰退 |

||

|

年份 |

% |

年份 |

% |

|

1966 |

92 |

1967 |

78 |

|

1968 |

86.5 |

1971 |

75 |

|

1972 |

78.5 |

1975 |

65 |

资料来源:E.曼德尔,《第二次衰退》,伦敦,1978年,第26页。

|

|

1964—1973年平均数 |

1978年前半期 |

|

美国 |

85.4 |

83.1 |

|

日本 |

92.6 |

85.8 |

|

德国 |

86 |

80.8 |

|

法国 |

84.8 |

83.7 |

|

加拿大 |

88.1 |

85.4 |

|

意大利 |

78.5 |

72.4 |

资料来源:根据经济合作与发展组织,《经济展望》,1978年12月,第24期,第12页的数据。

图6 主要化学原料的生产能过剩(根据1979年4月7日《经济学家》杂志编制)

图7 美国生产能力利用的下降

(1967=100,按季调整,根据国家系统动力规划研究1976年度报告,第5页编制)

[①] 在这场争论中的不同表述有巴兰-斯威齐的垄断资本主义下“处理剩余”(surplus disposal)诸困难日益增加这一理论以及捍卫现代资本主义趋向于永久性停滞这一理论的不同的学派。

[②] 一个最近的例子:杰弗·霍奇森:《托洛茨基和宿命论的马克思主义》,伦敦,1975年。

[③] 有人或许可以找出一个令人信服的例子证明“正统的”自由主义者们并不是都错了,为其争辩的例子是国家干预越多则随之而来的经济资源的浪费也越多。但是笔者以为相反的方面也是确实存在的。在资本主义下,减少国家干预将导致越来越高的就业不足和设备利用不足,这也是经济资源的一种巨大浪费。

[④] 托洛茨基同瓦尔加和其它共产国际(“资本主义衰落时代”这一概念源于此)的早期理论家一起,精确地阐述说如若某些社会—政治条件从根本上发生对资本主义有利的变化,那末在资本主义衰落时期,生产力的新的高涨也是可能的,见托洛茨基1921年在共产国际第三次会议上的报告和他对共产国际1928年纲领的批评,分别发表于《共产国际第一个五年》,纽约,1945年,第1卷,第174页:《列宁以后的共产国际》,纽约,1936年,第1页及其以后各页。

[⑤] 关于这个问题,见马尔切洛·德切科,《1890—1914年的国际经济与国际金融》,巴里,1971年,以及罗热·德昂,《从英镑本位到美元本位》,巴黎,1972年。实际上,英镑作为储备货币1913年在中央银行全部储备中的比例比1938年全部其它货币在中央银行中作为储备货币的比例(7%)高。

[⑥] 以SDR(被视为“纸黄金”)通过任何方式代替真正黄金的失败不仅与它公开承认的目的(这种目的是增加而不是减少“国际流动”)有联系。由于它的产生取决于政府间的协议,它也就必然反映这些政府的国内金融政策(即各国国内持续存在的、水平互异的通货膨胀率)。

[⑦] 福克·希尔格特,《世界贸易网》,伦敦,1945年。

[⑧] 这也足以适用于美国跨国公司。

[⑨] 制造业每一人时产量的年增长率:

|

|

美国 |

日本 |

联邦德国 |

法国 |

意大利 |

英国 |

|

1960—1975年 |

2.7 |

9.7 |

5.7 |

5.6 |

6.2 |

3.8 |

|

1970—1975年 |

1.8 |

5.4 |

5.4 |

3.4 |

6.0 |

3.1 |

美国劳工部,劳工统计局:《若干工业化国家制造业生产率和劳动成本的增长比较》,载1977年公报,第6页。

[⑩] 在经互会内部贸易中,“社会主义”国家刚刚采用美元支付,以作为惩戒过度(无计划的)贸易不平衡。

[11] 《联合国统计年鉴》,纽约,1977年。

[12] 1978年世界银行报告提供了1976年的数字;1977年数字来自OECD和FAO的现期出版物;1979年底数字及1980年底数字来自OECD最近的出版物;在1980年7月8日《世界报》对此有概述。

[13] 1870—1913年期间,在16个OCED国家中平均失业率(占劳动力的百分比)为5.7%(见第一章注④,第115页)。

[14] 别忘了,即使在阿瑟·F.伯恩斯的保守的管理下,联邦储备允许的货币供给年增长率也在50-100%之间,高于实际GNP增长率。

[15] 乔治·F.沃伦和弗兰克·A.皮尔逊,《黄金与价格》,纽约,1935年,第142页。

[16] 列昂·H.杜普里兹,《1945—1971年是康德拉季耶夫周期的一个高涨期吗?》,载保罗·勒文塔尔《当代经济问题》,卢万1972年,第321页。

[17] 阿里吉坚持主张通货膨胀具有这样一种作用:“它会消除因工人们不断增长的结构力量而从资本家那里夺来的生产上的那些让步和好处”,详见《关于资本主义危机理论》,载《新左派评论》,1978年,第3页及以后各页。

[18] 米凯尔·阿列塔,《资本主义的调节和危机》,巴黎,1976年,第263—269、297—298、310—322页。

[19] 给出这些数字的官方来源见曼德尔的《第二次经济衰退》,伦敦,1978年,第29页。1980年的预测是依据1976、1977、1978和1979年的消费者和商业信贷增长率计算的。

[20] 见曼德尔,《第二次经济衰退》,伦敦,1978年,第81—82页。

[21] 《商业周刊》,1978年10月16日,1979年4月23日。

[22] 联邦德国《明镜》杂志,1979年2月26日。

[23] 我们自己从K.马克思的《资本论》,柏林,1969年,第3卷,第457页(马克思—恩格斯著作,第25卷)翻译的。

[24] 冯·哈耶克提供了这些警告的一个很好的选集,见《A Tiger by the Tail》,伦敦1972年,还见雅克·鲁弗的《西方的货币罪过》,纽约,1972年。

[25] 一些马克思主义者如罗伯特·罗索恩提出一种反对的意见。不承认资本有机构成提高。马克思在《资本论》第一卷,特别是在没有收录在该卷第六章的原稿文字,强调了这样的事实,可变资本不仅包含体力劳动者的工资,也包含整个生产过程所必需的“集体工作者”的工资,包括技术员等。这是对的,我们也没有将任何其他东西归入到“劳动成本是总生产成本的一部分”这一概念中。但是,马克思决没有把“资本劳动者”概念扩大到生产领域以外,没有将流通成本、商业雇佣劳动者的成本、国家负担的成本等等包括到“可变资本”这个概念中,在《资本论》第四卷中,他始终坚持区分生产性劳动和非生产性劳动,尽管他对二者之间的边缘界限稍许有所修正。可见,他压根没有暗示可变资本等于国民收入中总的国民工资。

[26] 法国《世界报》,1978年10月11日。

[27] 《微电子技术纵观》,载《经济学家》,第274期,1980年,第4页。

[28] 哈里·布雷弗曼《劳动与垄断资本》,第198页所提到的德国大资本家之一、西门子公司的弗里德里希·鲍尔的话,详见彼得·巴特尔海默和温弗里德·沃尔夫,《新技术与联邦德国资本》,载《国际》,1979年,第42页。

[29] 按弗里德里希·鲍尔的意见(同上注,第41页),这只是一个开始,而目前的大规模集成电路技术使得人们可能将50000只“芯片”充填到单个硅晶体内,在今后三年内能够把100万只芯片充填到一个硅晶体内。

[30] 巴特尔海默和沃尔夫,同注28,第56-59页。

[31] 巴特尔海默和沃尔夫,同注28,第54页。

[32] “许多理由赞同这种想法,即,许多年间,我们不能再期待一个为我们在1975年以前所目睹的那25年一样的、长期不受妨碍的扩张时期。这些理由之一是这样的,在30年代和40年代中积累起来的,在战后大大推动经济发展的大部分可赢利的技术变革枯竭了。见库尔特·罗思柴尔德教授,《维也纳目录》(期刊),1977年12月。

[33] 《经济学家》,1979年4月7日。

[34] 见克里斯琴·德布雷森,《马克思心目中的创新》未出版的手稿。

[35] 《经济学家》,第274期,1980年,第4页。

[36] “在大西洋的彼岸,人们越来越意识到这个事实,当创新在大的公共组织或私人组织的庇护下发展时,它不仅可能危及到已得到的并日趋加强的地位和经济租金(Rents),而且,这样的创新往往荒谬地扼杀创新。”法国《世界报》,1978年12月15日。

[37] W.W.罗斯托,《世界经济:历史和展望》,奥斯丁,1978年。

[38] 类似的对罗斯托学说的反驳已由伊曼纽尔·沃勒斯坦提出,《康德拉季耶夫上升期还是康德拉季耶夫下降期?》,载《评论》,宾厄姆顿,1979年,第2期,第663页。罗斯托实际上回到了康德拉季耶夫最初对长波的解释〔工业和农业(原料)之间贸易条件的长期波动〕上了。关于这一解释,这位俄国经济学家自己很快放弃了,而且它也经不起经验证明。

[39] “在几乎没有追加投资的情况下,有可能在现有足够的资本设备范围内至少在10年间保持很少的产量。”见杰伊·福雷斯特,《幸福》杂志访问记,1978年1月16日。